スポンサーリンク

キッチンに現れる、しつこいコバエ。

意を決して『コバエホイホイ』を置いたのに、なぜか一向に減らない…。

それどころか、前より増えている気さえする。そんな経験はありませんか?

巷でささやかれる「コバエホイホイ逆効果説」の噂。

実は、その原因は製品の欠陥ではなく、私たちの”ある思い込み”と”使い方”に隠されているのかもしれません。

この記事では、昆虫学の専門知識に基づき、そのモヤモヤする疑問の真相を徹底解剖。あなたの対策が失敗する意外な落とし穴と、今年こそコバエとの戦いに終止符を打つための、真に効果的な撃退法を解説します。

【結論】コバエホイホイが逆効果と言われるのは本当?噂の真相を解説

「コバエホイホイを置いたら、なんだか前よりコバエが増えた気がする…」そんな不安を感じたことはありませんか。この「コバエホイホイ逆効果説」は、多くの方が一度は抱く疑問かもしれません。

結論からお伝えすると、この現象は単なる思い込みや都市伝説ではありませんが、その原因は市販のコバエホイホイ製品そのものにあるわけではありません。アース製薬の「コバエがホイホイ」のような市販品は、科学的知見に基づいて精巧に設計されており、製品自体がコバエを増やすことは考えにくいのです。

逆効果と感じられる状況のほとんどは、私たちの対策方法に原因が潜んでいます。

具体的には、

「誘引効果による外部からのコバエの呼び込み」

「発生しているコバエの種類と製品の不一致」

「根本的な発生源対策の不足」

という3つの要因が複雑に絡み合って生じているのです。

この記事では、それらの真相を一つひとつ解き明かし、あなたのコバエ対策を成功に導くための知識と具体的な方法を解説します。

逆効果は嘘?本当?SNSや知恵袋の口コミまとめ

インターネットの口コミサイトやSNSを見ると、「コバエホイホイを置いたらコバエが増えた」という声を見かけることがあります。これは、多くの家庭でコバエ対策に悩む人々が共有する、ごく自然な感覚です。

しかし、この現象の多くは、市販の捕獲器ではなく、手作りの「めんつゆトラップ」などを「コバエホイホイ」と総称して呼んでいることから生じる誤解が原因である可能性が高いです。手作りトラップは管理を怠ると、それ自体がコバエの繁殖地となり、結果的にコバエを増やしてしまうことがあります。

この事実が、「コバエホイホイは逆効果」という誤ったイメージを広げている一因と考えられます。

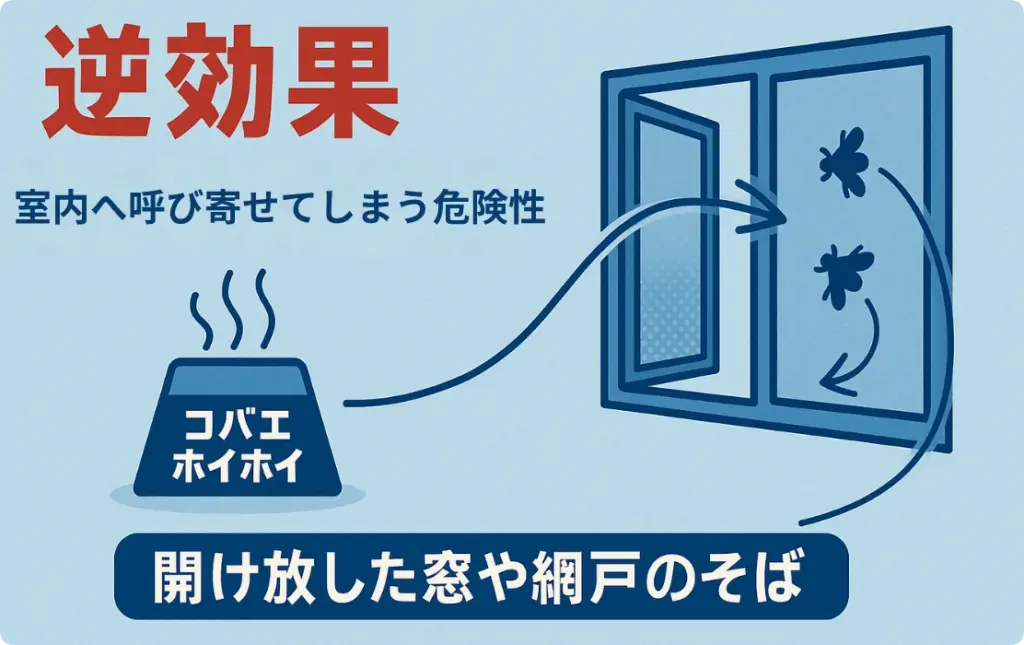

理由1:誘引効果で外のコバエまで呼び寄せてしまう可能性

市販のコバエホイホイが持つ強力な誘引効果は、本来、室内にいるコバエをおびき寄せるためのものです。

しかし、もし設置場所を誤り、開け放した窓や網戸のすぐそばに置いてしまうと、その魅力的な香りが屋外にまで漏れ出てしまうことがあります。

その結果、家の外にいたコバエまで「ごちそうがあるぞ」と勘違いさせてしまい、わざわざ室内へと呼び寄せてしまう危険性があるのです。トラップ自体はコバエを捕獲しているかもしれませんが、侵入してくるコバエの総数を増やしてしまっては、いたちごっこになってしまいます。これが、逆効果と感じられる一つ目の理由です。

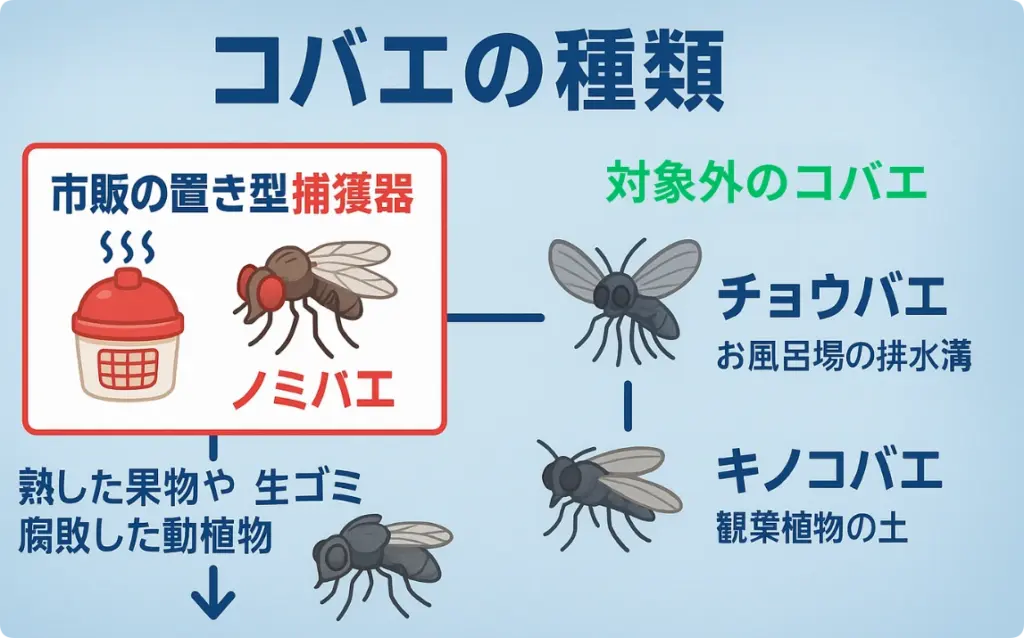

理由2:発生しているコバエの種類と製品が合っていない

「コバエ」と一括りに呼ばれていますが、実は家庭内で見かけるコバエには複数の種類が存在します。そして、「コバエがホイホイ」のような市販の置き型捕獲器は、主に熟した果物や生ゴミに集まる「ショウジョウバエ」と、腐敗した動植物を好む「ノミバエ」をターゲットに開発されています。

そのため、もしあなたのお宅で発生しているのが、お風呂場の排水溝から湧く「チョウバエ」や、観葉植物の土から発生する「キノコバエ」だった場合、残念ながら市販の捕獲器にはほとんど効果を示しません。対象外のコバエに対して使用しているため、「全く効かないじゃないか」と感じ、これもまた逆効果という印象につながってしまうのです。

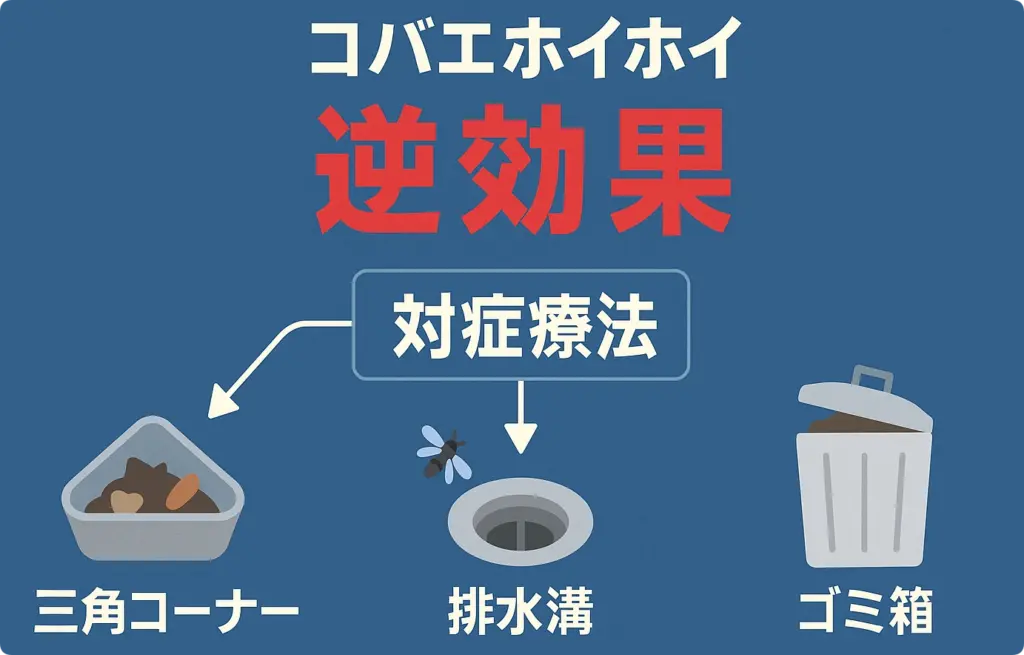

理由3:コバエの発生源が他にあるため、捕獲が追いつかない

コバエホイホイは、あくまで飛んでいる成虫を捕まえるための「対症療法」ツールです。たとえ捕獲器が次々とコバエを捕まえてくれたとしても、キッチンの三角コーナーや排水溝、ゴミ箱の中などでコバエが卵を産み、次世代が孵化し続けている限り、問題は永遠に解決しません。

コバエは非常に繁殖力が強く、種類によってはわずか10日前後で卵から成虫になります。発生源を放置したままでは、捕獲するスピードよりもコバエが増えるスピードが上回ってしまい、結果として「捕まえても捕まえても減らない、むしろ増えている」という逆効果のような感覚に陥ってしまうのです。

コバエホイホイが効かない!考えられる3つの原因とは?

「うちのコバえホイホイ、全然効かないんだけど…」そんな時、製品の不良を疑う前に確認したい3つの原因があります。

多くの場合、少し使い方を見直すだけで、驚くほど効果が改善されることがあります。

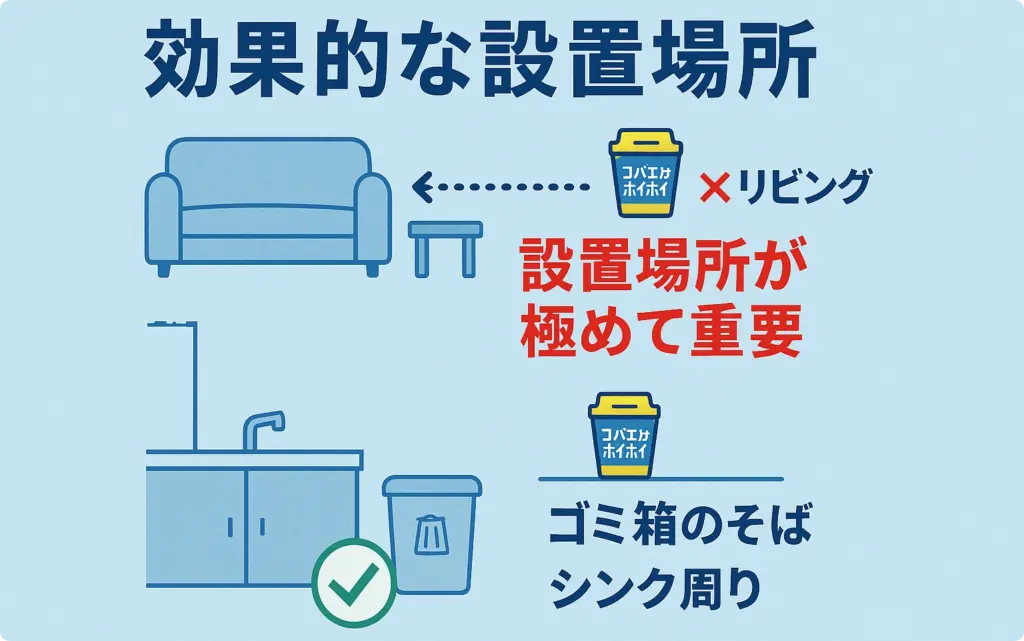

原因1:設置場所が間違っている(コバエの通り道ではない)

コバエホイホイの効果を最大限に引き出すには、設置場所が極めて重要です。コバエが活発に活動し、餌を探し回る場所に置かなければ意味がありません。

例えば、コバエの発生源から遠く離れたリビングの中央や、先述したように屋外に近い窓際などに置いても、十分な効果は期待できません。捕獲器は、コバエの侵入を防ぐ「結界」ではなく、問題が発生しているゴミ箱のそばやシンク周りなど、コバエの「内部発生源」の近くに設置するのが鉄則です。

原因2:コバエの種類に対応していない製品を選んでいる

これは逆効果の理由でも述べましたが、「効かない」と感じる最も一般的な原因です。お風呂場や洗面所で見かける、壁に止まっていることが多い少し大きめのハエは「チョウバエ」である可能性が高いです。

また、観葉植物の周りを飛び回る小さな虫は「キノコバエ」かもしれません。これらのコバエは、市販の置き型トラップが誘引する匂いにはほとんど興味を示しません。まずは敵の正体を知り、その種類に対応した対策を講じることが不可欠です。

原因3:使用期限切れや乾燥で誘引効果がなくなっている

市販のコバエホイホイは、一般的に約1ヶ月間、安定した効果が持続するように設計されています。しかし、その期間を過ぎてしまうと、誘引剤の香りが弱まったり、殺虫ゼリーが乾燥したりして効果がなくなってしまいます。

いつ設置したか忘れてしまうほど長期間置きっぱなしにしている場合は、新しいものと交換するだけで解決するかもしれません。製品に記載されている使用期間の目安を必ず確認し、効果が薄れたと感じたら交換しましょう。

スポンサーリンク

効果を最大化する!コバエホイホイの正しい使い方と設置場所

コバエホイホイは、正しい知識を持って使えば非常に心強い味方になります。その効果を100%引き出すための、戦略的な使い方と設置場所を学びましょう。

【重要】まずはあなたの家のコバエの種類を特定しよう

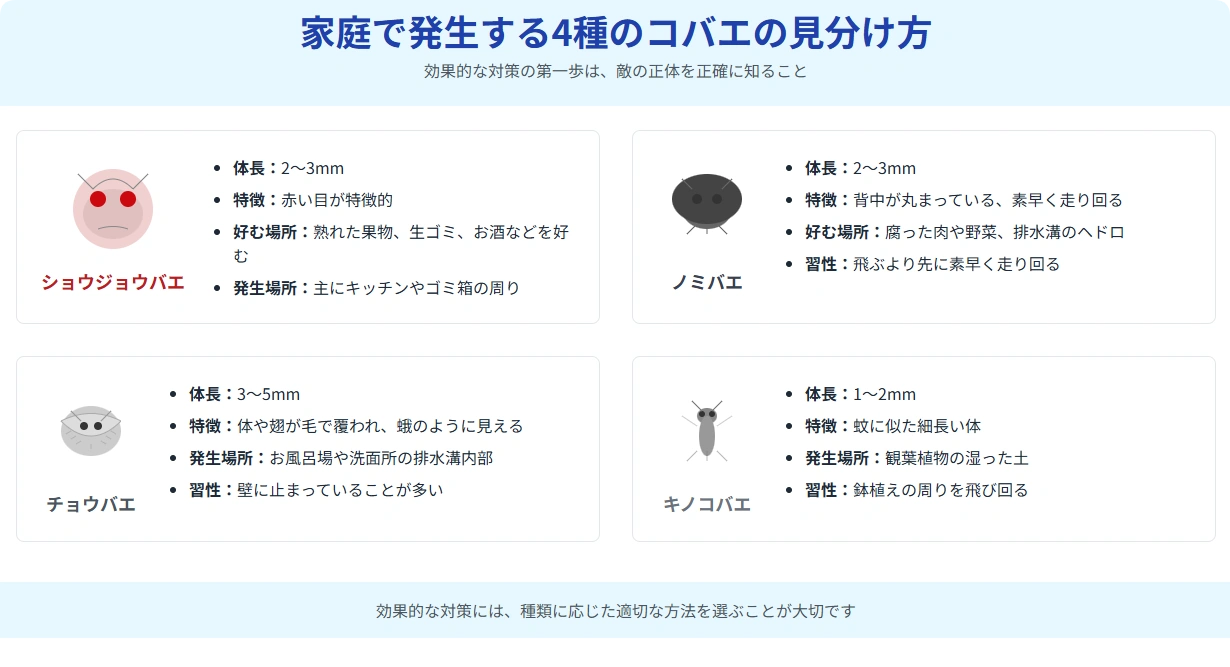

効果的な対策の第一歩は、敵の正体を正確に知ることです。家庭で問題となる主なコバエは4種類あり、それぞれ見た目や発生場所が全く異なります。

まず「ショウジョウバエ」は、体長2〜3mmほどで、目が赤いのが特徴です。熟れた果物や生ゴミ、お酒などを好み、主にキッチンやゴミ箱の周りで発生します。

次に「ノミバエ」は、同じく体長2〜3mmほどで、背中が丸まっているのが特徴です。危険を感じると飛ぶより先に素早く走り回る習性があります。腐った肉や野菜、排水溝のヘドロなど、より不衛生な場所を好みます。

そして「チョウバエ」は、体長3〜5mmと少し大きく、体や翅が毛で覆われ、蛾のように見えます。お風呂場や洗面所の排水溝内部で発生し、壁に止まっていることが多いのが特徴です。

最後に「キノコバエ」は、体長1〜2mmと小さく、蚊に似た細長い体をしています。観葉植物の湿った土で発生し、鉢植えの周りを飛び回ります。

ショウジョウバエに効く設置場所は?(キッチン・生ゴミ周辺)

もしあなたの家で発生しているのがショウジョウバエなら、コバエホイホイは非常に効果的です。彼らの好物である生ゴミや熟した果物が集まる場所、つまりキッチンのシンク周りや三角コーナーの近く、そして蓋付きのゴミ箱のすぐそばに設置しましょう。

彼らが食事や産卵のために集まってくるまさにその場所に置くことで、効率的に捕獲することができます。

ノミバエに効く設置場所は?(配水管・ゴミ箱の近く)

ノミバエもショウジョウバエ同様、市販の捕獲器が有効なターゲットです。彼らは生ゴミだけでなく、排水管から上がってくる臭いにも誘引されるため、キッチンの排水口の近くやゴミ箱の周辺が効果的な設置ポイントです。

ペットを飼っているご家庭では、ペットのトイレ周りも発生源となりうるため、その近くに置くのも良いでしょう。

チョウバエに効く設置場所は?(お風呂場・洗面所)

お風呂場や洗面所で発生するチョウバエには、残念ながらコバエホイホイのような置き型誘引捕獲器はほとんど効果がありません。彼らは発酵臭ではなく、排水管内部のヘドロやヌメリに集まるためです。

チョウバエ対策としては、壁によく止まる習性を利用した粘着式のハエとりシートを設置するか、何よりも発生源である排水溝の徹底的な洗浄が最も効果的な方法となります。

効果を高める一工夫!やってはいけないNGな使い方

効果を最大化するためには、やってはいけない使い方を知ることも大切です。まず、屋外からの誘引を防ぐため、窓際や玄関など、家の出入り口付近に置くのは避けましょう。

また、匂いが届きにくい高い場所や、空気の流れがほとんどない場所に置くのも効果が薄れます。コバエの目線である低い位置で、かつ活動の中心地に置くことを意識してください。そして、対象外のコバエが発生している場所にいくら置いても効果はないため、必ず種類の特定を先に行いましょう。

そもそもコバエホイホイはどんな仕組みでコバエを捕獲するの?

何気なく使っているコバエホイホイですが、その小さな容器の中には、コバエの習性を徹底的に研究し尽くした科学的な仕掛けが詰まっています。

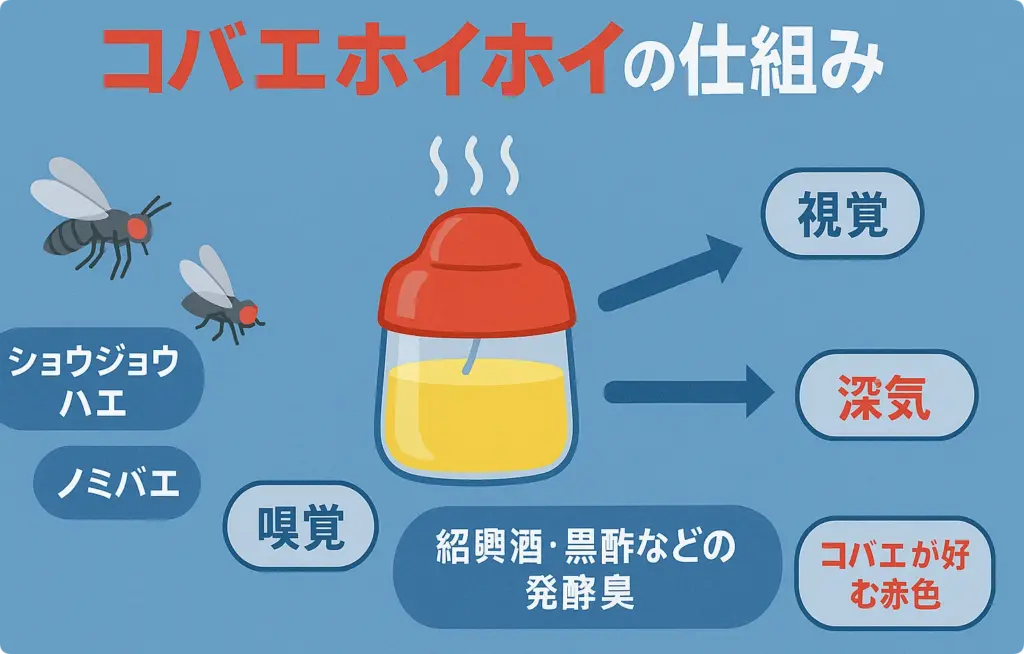

コバエが好きな「色」と「香り」でおびき寄せる仕組みとは

コバエホイホイは、まずコバエの嗅覚に強く訴えかけます。容器の中の誘引剤には、ショウジョウバエやノミバエが抗いがたい、紹興酒や黒酢といった発酵臭の成分が絶妙に調合されています。

さらに、視覚的にもコバエを誘い込む工夫が凝らされています。コバエが好むとされる赤色を容器のデザインに取り入れたり、緑と黒のツートンカラーを採用したりすることで、遠くからでもコバエの注意を引きつけます。香りだけでなく見た目でも誘惑するのが第一の仕組みです。

なぜ一度入ると死ぬの?捕獲ゼリーの秘密

誘引されて容器の中に入ったコバエが二度と出てこられないのは、内部にある角切りゼリーのおかげです。このゼリーには、ネオニコチノイド系の殺虫成分である「ジノテフラン」が含まれています。コバエがこのゼリーに止まったり、食べたりすると、殺虫成分の効果で確実に死んでしまいます。

また、このゼリーは高保湿性で乾燥に強く、一度入ったコバエを粘着させて逃がさない役割も果たします。この殺虫ゼリーがあるおかげで、捕獲器が新たな繁殖地になるのを防ぎ、安全かつ確実にコバエを駆除できるのです。

【豆知識】コバエホイホイに水を入れると効果が上がるは間違い?

時々、乾いてきたコバエホイホイに水を足して再利用しようとする方がいますが、これは効果を損なう可能性があるためおすすめできません。製品のゼリーは、誘引成分と殺虫成分が最適な濃度で配合された、高保湿性の特殊なものです。

水を追加すると、これらの有効成分が薄まってしまい、本来の誘引効果や殺虫能力が著しく低下する恐れがあります。メーカーが設計した通りの形で使用するのが、最も効果的な使い方です。

コバエホイホイ以外で効果的な対策は?部屋のコバエを全滅させる方法

コバエホイホイは強力なツールですが、それだけに頼るのではなく、他の対策と組み合わせることで、より完璧なコバエ防除が実現します。部屋中のコバエを全滅させるための合わせ技をご紹介します。

【即効性】今すぐコバエを退治したい人向けのスプレータイプ

目の前を飛び回るコバエを今すぐにでも退治したい、という場合には殺虫スプレーが最も効果的です。ワンプッシュで空間に薬剤が広がり、飛んでいる成虫を駆除できるタイプや、直接噴霧するエアゾールタイプがあります。

これらは非常に即効性が高く、多くの種類のコバエに有効な場合が多いです。ただし、キッチンで食品の近くや、小さなお子様やペットがいる環境で使用する際には、製品の注意書きをよく読み、使用後の換気を徹底するなど、安全面に十分な注意が必要です。

【予防】コバエの発生源を断つ!キッチン周りの掃除術

コバエ対策で最も重要なのは、コバエが繁殖する元を断つことです。特にショウジョウバエやノミバエの発生源となるキッチン周りでは、日々の清掃が予防の鍵となります。

果物や野菜の皮などの生ゴミは、気密性の高い袋でしっかりと密閉してから蓋付きのゴミ箱に捨てましょう。ゴミ箱自体も定期的に洗浄することが大切です。

また、飲み残しのジュースやアルコールの缶・瓶は、リサイクルに出す前によくすすぎ、使用済みの食器をシンクに長時間放置しないように心がけるだけで、コバエの発生を大幅に抑制できます。

【根本解決】排水溝・配管の徹底的な洗浄方法

お風呂場や洗面所で発生するチョウバエを根絶するには、排水溝の内部に溜まったヘドロやヌメリ(バイオフィルム)を物理的に除去することが不可欠です。まず、パイプブラシなどを使って、配管の内側をしっかりとこすり落としましょう。

その後、配管を傷めない50〜60℃のお湯を流すことで、残った卵や幼虫を殺すことができます。この際、配管を変形させる恐れがあるため、100℃の熱湯は絶対に使用しないでください。塩素系の漂白剤も殺菌に有効ですが、酸性タイプの洗浄剤と混ざると有毒な塩素ガスが発生し大変危険ですので、絶対に混ぜず、単独で使用し、必ず換気を行ってください。

めんつゆトラップは効果あり?自作方法とメリット・デメリット

家庭にあるもので手軽に作れる「めんつゆトラップ」は、ショウジョウバエに対しては確かに高い誘引効果を発揮します。作り方は簡単で、めんつゆや酢などを容器に入れ、コバエが逃げられないように食器用洗剤を数滴加えるだけです。

最大のメリットは非常に低コストであることですが、その反面、致命的なデメリットが存在します。それは、設置してから7日以内に交換・廃棄しないと、捕獲したコバエの死骸や誘引液自体が栄養豊富なスープとなり、新たな産卵場所になってしまうことです。

管理を怠ると、良かれと思って設置したトラップがコバエの繁殖地となり、まさに「逆効果」を引き起こす最大の原因となるため、使用には細心の注意が必要です。

「コバエホイホイ 逆効果」に関するよくある質問(Q&A)

最後に、「コバエホイホイが逆効果」というテーマに関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. コバエホイホイで捕まえたコバエが復活することはありますか?

A. 市販の「コバエがホイホイ」のような製品の場合、復活することはありません。内部の殺虫ゼリーに含まれる有効成分(ジノテフラン)がコバエを確実に殺虫するためです。もし復活しているように見える場合、それは管理を怠った自作トラップ内で新たに卵が産み付けられ、次世代のコバエが発生している可能性があります。

Q. コバエ取りが全然取れないのですが、不良品でしょうか?

A. 不良品である可能性は非常に低いです。まず確認すべきは、ご自宅で発生しているコバエの種類です。製品が対象としていないチョウバエやキノコバエの場合、効果はありません。また、コバエの発生源から離れた場所に設置している、あるいは使用期限が切れているといった可能性も考えられます。これらを確認した上で、それでも全く捕獲できない場合は、メーカーに問い合わせてみるのが良いでしょう。

Q. コバエに一番効く最強の対策は何ですか?

A. 特定の一つの製品が「最強」なのではなく、本当の意味で最強の対策は「総合的有害生物管理(IPM)」という考え方に基づいたアプローチです。これは、まずご自宅のコバエの種類を正確に特定し、捕獲器やスプレーで目に見える成虫を駆除しつつ、最も重要な根本原因である「発生源」を清掃によって断つ、という一連の戦略を指します。この総合的な対策こそが、コバエ問題を根本から解決する唯一にして最強の方法です。

『参考情報』

関連記事

免責事項

本記事は、提供された特定のデータベース情報に基づいて作成されています。記事の内容は、コバエ対策に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の状況における効果を保証するものではありません。各製品の使用にあたっては、必ず製品本体に記載されている使用方法、注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、化学薬品の使用に際しては、安全に十分配慮し、万が一、身体に異常を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

スポンサーリンク