スポンサーリンク

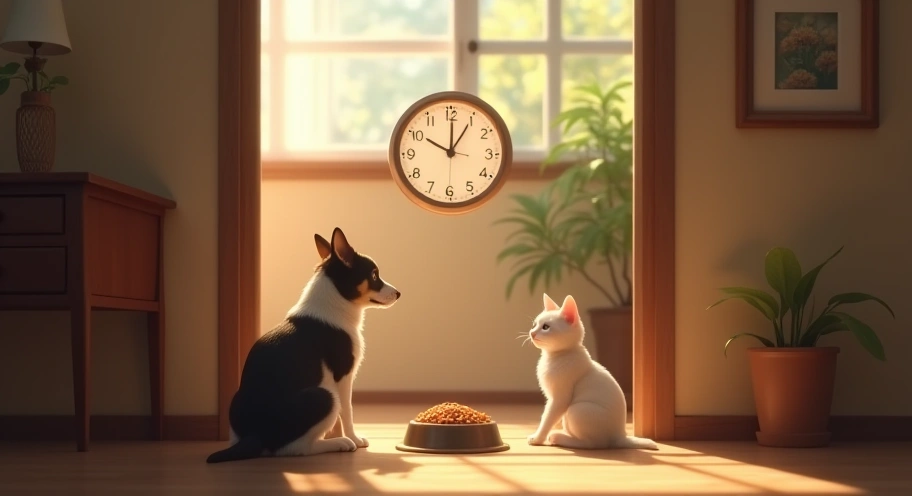

「動物は時間が分かるの?ごはんの時間を覚えてる理由」という疑問は、多くの飼い主さんが抱くものです。愛犬がごはんの時間が近づくとそわそわしたり、散歩の時間に興奮したりする様子を見ると、「もしかして時間を理解しているのでは?」と感じるかもしれません。

人間は時計やカレンダーを使って時間を数値的に認識しますが、動物は私たちとは異なる形で時間を認識し、行動に活かしています。

最新の科学的知見に基づくと、動物たちは自身の生理学的特性、内因性の生物時計、そして学習と記憶のメカニズムを通じて、時間を多様に感じ取っていることが明らかになっています。

動物はなぜ時間がわかるの?科学的な根拠とメカニズム

動物の「体感時間」について

まず、動物たちが「どのくらいの速さで時間を経験しているか」は、彼らの体の特徴、特に目や耳といった感覚器官の処理能力や、体の中でエネルギーを使う速さ(代謝速度)に大きく関係しています。

たとえば、「クリティカル・フリッカー・フュージョン周波数(CFF)」という、1秒間にどれだけ細かく光の点滅を区別できるかを示す数値があります。このCFFが高い動物ほど、時間をより細かく、速く感じていると考えられています。

具体的には、ハエの種類によっては1秒間に250回の点滅を、トンボは300回の点滅を見分けられると言われています。一方で、サケは96回、犬は約75回、人間は約65回、猫も犬とほぼ同じくらいの速さで光の変化を捉えられます。

このことから、同じ1秒間であっても、CFFが高い動物は私たち人間よりも「たくさんの瞬間」を体験している可能性があります。また、体の小さな動物ほど心臓が速く動き、エネルギーを速く使う傾向があり、寿命も短いことが多いです。

このような体のリズムの違いも、動物が感じる時間の速さに影響していると考えられています。

体内時計(概日時計)について

次に、生き物たちは地球の約24時間という周期的な環境の変化に合わせて生活するため、生まれつき「体内時計」(概日時計とも呼ばれます)を持っています。

この体内時計は、眠ったり起きたりするリズムや、食事をする時間など、多くの体の活動を調整するために非常に重要です。

哺乳類の場合、脳の中にある「視交叉上核(SCN)」という部分が、全身の体内時計をまとめる「司令塔」のような役割をしています。このSCNが壊れてしまうと、規則的な睡眠のリズムが失われることがわかっています。

体内時計は光のような外からの刺激によって調整されますが、外部からの刺激がなくても独自のリズムを保つことができます。

短い時間の認識について

さらに、動物たちは数秒から数分といった短い時間も認識することができます。脳の「海馬」という場所では、数秒の時間の経過に合わせて活動する「時間細胞」という特別な細胞が見つかっています。

これらの細胞は、具体的な時間の長さそのものというよりも、計測している時間全体の中で、特定の時間がどのくらいの割合を占めるかに反応すると言われています。

また、ネバダ大学の研究では、脳が時計のように正確に時間を刻むのではなく、経験した出来事の数を数えることで時間を認識している可能性が示唆されています。ノースウェスタン大学の研究では、内側嗅覚皮質(MEC)という脳の領域に、時間の長さを処理できる**「タイミング・セル」**が発見されました。

脳の「線条体」という部分と、そこへ送られる「ドーパミン」という神経伝達物質の信号は、数百ミリ秒(1秒の何分の1という短い時間)から数秒の範囲で時間を認識するのに中心的な役割を果たしていると考えられています。

これらの研究結果は、脳の中に時間を測るための単一の「特別な場所」があるのではなく、時間を認識する能力が、複数の異なる脳の領域や仕組みが関わり合って働く、非常に複雑で柔軟なプロセスであることを示しています。

犬はご飯の時間をどうやって把握しているの?体内時計と習慣

学習と記憶の力

まず、犬は「学習」と「記憶」によって時間を覚えます。有名な例として、ロシアの生理学者パブロフさんが行った犬の実験があります。

これは、メトロノームの音を聞かせた後にごはんをあげると、犬は音を聞いただけでごはんをもらった時と同じように脳が反応するようになるというものです。

これは「古典的条件付け」と呼ばれ、特定の合図(メトロノームの音)とごはんを結びつけて覚えることです。

また、「オペラント条件付け」という学習方法もあります。これは、犬が自分で起こした行動(例えば、飼い主さんの周りをウロウロする)に対して、ごはんという「ごほうび」を与えることで、その行動を増やすというものです。

この学習では、行動とごほうびが「どれだけ時間的に近いか」がとても大切になります。

ごはんの予測と脳の働き

さらに、脳の中の「ドーパミン神経系」という仕組みが、ごはんの時間を覚えるのに重要な役割を果たしています。このドーパミンは、ごほうびをもらった時の喜びだけでなく、「ごほうびがもらえるという予測」にも深く関係しています。

学習が進むと、ドーパミンを出す細胞の活動は、実際にごはんをもらった時ではなく、ごはんがもらえる合図があった直後に活発になることがわかっています。

これは、犬がこれから起こる出来事(ごはんの時間)を積極的に予測していて、この予測そのものが脳にとっての「ごほうび」になっていることを意味します。

感覚による時間のヒント

犬は、匂いや周囲の環境の変化からも時間のヒントを得ています。特に犬はとても鼻が利くので、匂いの濃さが時間とともにどう変わるかを正確に感じ取ることができます。例えば、飼い主さんが外出すると、部屋に残された飼い主さんの匂いは時間とともに薄れていきます。犬はこの匂いの薄れ具合から、「どれくらいの時間、飼い主さんが帰ってきていないか」を感じ取っているという説があります。脳の中の「内側嗅覚皮質(MEC)」という部分に、時間の長さを処理できる「タイミング・セル」という細胞が見つかっていることも、匂いを使った時間認識の根拠の一つかもしれません。

また、犬は朝の暗さから明るさへの変化、飼い主さんが起きる時の音、特定の活動の音など、周りの環境の変化をひと続きの出来事として認識し、それを時間の流れのヒントにしています。

もし毎日の生活が同じリズムで繰り返されていると、犬はそのリズムを覚えて予測できるようになります。まるで人間が時計を見るように、ごはんの時間より前からソワソワしたり、ごはんがもらえる場所で待っていたりするようになるのです。

犬がご飯をじっと見てくるのはなぜ?期待と学習行動

犬がごはんの時間が近づくと飼い主さんをじっと見つめたり、そわそわしたりする行動は、報酬予測と学習行動の表れです。これは、犬が過去の経験から「この時間帯に、この行動をすれば、ごはんがもらえる」ということを学習しているためです。

ドーパミン神経系は、報酬を得た時の快感だけでなく、報酬を「予測する」ことにも深く関わっています。犬がごはんをもらえることを期待する時、ドーパミンが分泌され、その期待感自体が彼らにとっての報酬となります。

学習が進むにつれて、ドーパミンニューロンの活動は、実際にごはんをもらった瞬間よりも、ごはんを予測させる手がかり(例えば、飼い主さんがキッチンに向かう音や、食器の準備をする音など)の提示直後に増大するようになります。これは、人間が楽しいことを期待しているときにワクワクする感覚と共通しています。

このように、犬がじっと見つめる行動は、単なる空腹のサインだけでなく、ごはんがもらえるという「未来の出来事」を積極的に予期し、その予期自体を楽しんでいる証拠と言えるでしょう。彼らは、飼い主さんの行動パターンや日々のルーティンを記憶し、次に何が起こるかを先読みして興奮したり、喜んだりしているのです。

スポンサーリンク

犬と人間の時間の感覚は違う?動物特有の時間認識

犬の1日は人間の何日分?時間の感じ方の違いを比較

犬にとっての1日が人間にとっての何日分に当たる、というように、時間をそのまま置き換えることはできません。

しかし、犬と人間では時間の「密度」や「感じ方」が大きく違う可能性が、科学的な研究からわかっています。この違いは、主に体の仕組み(生理学的特性)によるものです。

時間の速さの感じ方

すでに少し触れましたが、「クリティカル・フリッカー・フュージョン周波数(CFF)」という、1秒間にどれだけ細かく光の点滅を見分けられるかを示す数字を比べてみましょう。

犬のCFFは約75Hzであるのに対して、人間は約65Hzです。この数字が高いほど、その動物は時間をより細かく、速く感じていると考えられます。つまり、同じ1秒間でも、犬は人間よりも「たくさんの瞬間」を経験している可能性があるのです。

体のリズムと時間の感じ方

また、犬の心拍数は1分間に約100〜120回と、人間の約60〜80回よりも速いです。体の中でエネルギーを使う速さ(代謝速度)も、犬の方が高い傾向にあります。一般的に、体の小さい動物ほど心拍数や代謝速度が高く、寿命も短い傾向があります。この体のリズムの違いが、動物が感じる時間の速さにも大きく関係していると考えられています。

例えば、タヌキの心拍数は1分間に約100〜150回と人間より速く、生まれて半年で大人になり、寿命も6〜7年と短いことを考えると、人間よりも濃い密度で時間を経験している可能性があると言われています。

犬にとっての「少し」と「長い」

「いぬのきもち獣医師相談室」の獣医師さんによると、人間にとってはほんの「少し」の留守番でも、犬にとっては数十時間にも及ぶ「とても長い時間」に感じられることがあるそうです。これは、犬が感じる時間の流れが人間よりも速いことを示唆しています。

そのため、飼い主さんが短い時間でもお留守番をさせた後に「ただいま」と優しく声をかけたり、たくさん撫でてあげたりすることで、犬が長く感じた時間を「安心と喜び」で満たしてあげられると言われています。

動物が時間を感じる他の例:猫や鳥の場合

犬以外の動物たちも、実にさまざまな方法で時間を認識しています。

身近な動物、猫の場合

たとえば猫も、犬とほぼ同じように光の変化を捉える能力(CFF)を持っています。このため、人間よりも少し速く時間を経験している可能性があります。

渡り鳥の驚くべき時間感覚

鳥、特に渡り鳥は、時間を認識する能力が非常に優れている代表例です。彼らは、日の長さや気温の変化を感じ取り、体の中にある時計(体内時計)と協力して、遠くへ旅立つ「渡り」の準備を始めます。

渡りを始める時期や飛ぶ期間のスケジュールは、外の環境に左右されず、鳥の体内時計の中にすでに組み込まれていると考えられています。鳥たちは太陽の位置、星の並び、地球の磁気など、複数の「コンパス」を使って、長い距離を移動する際に正確な方向やルートを決めているのです。

冬眠動物の時間との付き合い方

冬眠する動物たちも、時間を認識して生き延びるための工夫をしています。彼らは住んでいる場所やその年の気候によって違いますが、だいたい5ヶ月から7ヶ月くらい冬眠して過ごします。

クマのように、体温はあまり下げずに心臓の動きを大幅にゆっくりさせる動物もいれば、リスなどの小さな動物のように、1週間か2週間に一度くらい短い時間だけ目を覚ますことを繰り返す動物もいます。

これは、体の活動のペースを調整することで、厳しい季節を乗り越えるために時間を「引き延ばす」という、生き残るための賢い戦略と言えます。

深海の生き物のゆったりとした時間

一方で、深海に住む「等脚類(とうきゃくるい)」という生き物は、1秒間に4回しか光の点滅を見分けられない(CFFが4Hz)と言われています。

これは、時間を非常にゆっくりと経験していると考えられます。活動があまり活発ではない生き物にとって、時間を細かく認識する能力はそれほど必要なく、体のエネルギーを節約する上でも、この低いCFFが都合が良いからだと言われています。

季節や天候の変化を動物はどう感じ取っている?

動物たちは、季節や天気の変化を、さまざまな感覚で感じ取ったり、体の中にある時計(体内時計)を使ったりしながら認識しています。

「光」が教えてくれること

季節の変化を知るための最も大切なヒントの一つは「光」です。動物の目の中には、昼と夜の移り変わりを感じ取る特別な細胞があります。これが体の機能と外の世界を結びつける役割をしています。

日の長さが変わることは、渡り鳥がいつ渡りを始めるかを決めたり、多くの動物が繁殖の時期や毛が生え変わる時期を調整したりするのにとても重要です。

もし動物が完全に暗い場所に置かれても、体内時計が外の光に合わせない「フリーラン・リズム」という動きをすることが知られています。これは、体内時計が外からの刺激がなくても、自分自身で動き続ける力を持っていることを示しています。

気温やその他のヒント

気温の変化も大切なヒントになります。特に冬眠する動物たちは、気温が下がってきたのを感じて冬眠に入る準備を始めます。

また、海の潮の満ち引きや食べ物の量なども、体内時計を調整するのに影響を与えると考えられていますが、その詳しい仕組みはまだ完全にわかっていません。

環境への適応と時間の管理

これらの環境の変化に合わせて体を調整することは、動物たちが自分自身の時間の使い方を積極的に管理し、生き延びたり子孫を残したりするチャンスを最大限に増やすための大切な戦略です。

例えば、冬眠する動物に見られるような、体の代謝(エネルギーを使う速さ)や体温が大きく下がるという体の深い変化は、彼らの体の中の「命のペース」を積極的に操作して、効果的に時間を「引き延ばす」ことで、厳しい環境を乗り越えるための適応策です。

ハエやラットを使った研究では、飼育する時の温度や食べる量を制限することが寿命に影響を与えることがわかっていて、これは「生き物の時間の流れが速くなった」可能性を示唆しています。

このように、動物が時間を認識する能力は、ただ感じるだけでなく、命の活動のペースそのものと深く関わっていることがわかります。

動物の「時間」に関するよくある疑問Q&A

動物の体内時計が狂うことはある?その原因と影響

動物の体内時計は、内因性のリズムを持つ一方で、光(明暗サイクル)などの外部刺激によって修正・同調されます。この外部刺激を「ツァイトゲーバー」と呼びます。

もし、このツァイトゲーバーが不規則になったり、全くなくなったりすると、動物の体内時計は狂う可能性があります。例えば、完全な暗闇の中に置かれた場合、動物は24時間に同調しない「フリーラン・リズム」を示すことが知られています。

これは、体内時計が外部刺激なしでも機能する内因性を持つことを示しますが、環境との同調が失われることで、睡眠・覚醒リズムや摂食パターンなど、多くの生命活動に影響が出る可能性があります。

また、哺乳類では脳の視交叉上核(SCN)が体内時計の「マスタークロック」として機能していますが、SCNが破壊されると、規則的な睡眠・覚醒リズムが完全に失われることが示されています。これは、体内時計の中枢が損傷した場合に、その機能が大きく損なわれることを意味します。

このように、外部環境との同調が乱れたり、体内時計の中枢が機能不全に陥ったりすると、動物の体内時計は狂い、その結果として日々の行動リズムや生理機能に影響が出る可能性があります。

動物の時間を理解することで、より良い関係を築くには?

動物の時間の感じ方を理解することは、飼い主さんと動物とのより良い関係を築く上で非常に重要です。

まず、犬の時間の感じ方が人間よりも「濃密」である可能性を認識することが大切です。人間にとっての「少し」の留守番が、犬にとっては数十時間にも及ぶ長い時間に感じられることがあります。

このため、飼い主さんが短い時間でも帰宅した際に「声かけ」や「撫でる時間」を丁寧にとってあげることで、犬が感じた長い時間を「安心と喜び」で包んであげることができます。

次に、犬が飼い主さんの行動パターンや日々のルーティンを記憶し、次に何が起こるかを先読みして興奮したり、喜んだりするという特性を理解することも重要です。

いぬのきもち獣医師相談室の獣医師さんによると、毎日決まったパターンで食事や散歩をしていると、もしそれがもらえなかったり、行けなかったりした日に、愛犬は「どうして食事がもらえないのだろう」「どうして散歩に連れて行ってくれないのだろう」といったストレスにつながる可能性があるとされています。

そのため、食事の時間やパターンをあえてランダムにして、愛犬に行動を先読みさせない工夫をすることで、先読みを予防し、ストレスを感じにくくさせることができると提案されています。

このように、動物の時間の認識メカニズムや、彼らがどのように環境に適応しているかを理解することで、彼らの行動の背景にある感情や期待をより深く把握し、ストレスを軽減し、安心感を提供することができます。

これは、飼い主さんと動物の間に信頼と絆を深めることにつながるでしょう。

参考情報

関連記事

- カラスはなぜゴミをあさるのか その驚きの知能と理由 そして賢いカラスとの共存のヒント

- 昆虫の種類の多さにびっくり!なぜこんなにたくさんいるの?その秘密に迫る

- 犬はなぜ飼い主の顔をなめる?愛情表現から病気のサインまで5つの理由と対処法を解説

- 猫が急に走り回るのはなぜ?考えられる理由と潜んでいる病気のサイン

免責事項

本記事の記載された情報は、一般的な科学的知見や専門家の見解をまとめたものであり、個々の動物の状態や行動を保証するものではありません。動物の健康や行動に関して懸念がある場合は、必ず専門の獣医師にご相談ください。

スポンサーリンク