スポンサーリンク

普段と変わらない朝、子どもたちの元気な声が響く幼稚園の送迎バス。

そのありふれた日常の光景は、2025年9月29日の朝、千葉県鎌ケ谷市の閑静な住宅街で一瞬にして悪夢へと変わりました。

園児9人を乗せた送迎バスが民家に突っ込むという、衝撃的な事故が発生したのです。

鎌ケ谷市で起きた送迎バス事故の概要

日常を打ち砕いた事故の発生

事故が発生したのは、2025年9月29日の午前9時前でした。

千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷の市道で、学校法人長浜学園が運営する鎌ヶ谷さくら幼稚園の送迎バスが、走行中に突然コントロールを失い、道路脇の民家に突っ込みました。

バスには、4歳から5歳の園児9人と50代の女性教諭1人、そして運転手の男性1人の合計11人が乗車していました。

ブレーキ痕なし―不可解な事故状況

警察の調査やドライブレコーダーの映像から、バスが交差点を過ぎて約80メートル進んだ地点で、何の前触れもなく急に右に進路を変えたことが分かっています。

バスは対向車線を横切り、歩道の縁石に乗り上げ、民家のフェンスと外壁に衝突して停止しました。この事故現場で最も不可解な点は、急ブレーキをかけた際に残るはずのタイヤの痕跡(ブレーキ痕)や、急加速した形跡が一切見つからなかったことです。

これは、運転手の男性が意図的な操作ミスをしたのではなく、ハンドルやブレーキを操作すること自体が不可能な状態に陥っていた可能性を強く示唆しています。

運転手は衝突前から意識を失っていたか―目撃者の証言

突然の轟音を聞いて現場に駆けつけた近隣住民は、変わり果てたバスの姿を目の当たりにしました。

ある目撃者は、運転席の様子について「ぐったり横向いているような感じだった」と証言しています。この言葉は、運転手の男性が衝突の衝撃によってけがをしたというよりは、衝突する前からすでに意識を失っていた可能性を示す、重要な手がかりとなりました。

混乱する車内では、同乗していた50代の女性教諭が冷静に行動していました。別の目撃者は「保育士さんが子どもをなだめるような感じで、落ち着かせていた」と話しており、極限の恐怖の中で、園児たちを守ろうとするプロフェッショナルな姿勢がうかがえます。

その後、通報で駆けつけた救急隊により、乗っていた11人全員が病院に搬送されましたが、運転手の男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。

【鎌ケ谷市バス事故】なぜ運転手は死亡?考えられる3つの原因

事故の直接的な原因は、運転手の男性の死亡にあると考えられています。では、なぜ運転手の男性は亡くなってしまったのでしょうか。

その原因として、突発的な健康上の問題が最も有力な説として浮上しています。

飲酒や運転ミスではなかった―捜査の焦点は「健康状態」へ

事故を起こしたバスを運転していたのは、40代の男性でした。この男性は正規の職員ではなく、外部の業者から派遣された代理のドライバーで、当日の朝、出発前の点呼でアルコールチェックを受け、異常がないことを確認されていました。

そのため、飲酒運転の可能性は否定されています。現場の状況から、警察は運転手の男性が運転中に何らかの病気を発症し、意識を失った可能性が高いとみて捜査を進めています。

原因①:心臓の病気(虚血性心疾患など)

運転中の突然死として最も多い原因が、心筋梗塞や致死性の不整脈といった心臓の病気です。国土交通省のデータでも、運転手の健康問題が原因の事故のうち、心臓疾患が半数以上を占めています。

これらは心臓に血液を送る血管が詰まるなどして心臓の機能が停止し、脳への血流が途絶えることで、瞬時に意識を失う恐ろしい病気です。

原因②:大動脈の病気(急性大動脈解離)

次に考えられるのが、急性大動脈解離です。これは心臓から全身へ血液を送る最も太い血管(大動脈)の壁が突然裂ける病気で、40代から50代の比較的若い世代にも起こり得ます。

発症すると胸や背中に引き裂かれるような激痛が走り、血圧が急低下して意識を失います。過去にも、バスの運転手が走行中にこの病気を発症して死亡した事例が報告されています。

原因③:脳の病気(脳出血など)

心臓疾患に次いで多いのが、脳出血やくも膜下出血といった脳の血管の病気です。脳の血管が破れることで発症し、突然の激しい頭痛とともに意識障害を引き起こします。

高血圧が最大の危険因子とされており、運転中のストレスによる血圧上昇が引き金となることもあります。これらの病気は、いずれも発症から意識を失うまでの時間が極めて短く、運転手が自ら車を安全な場所に止めるといった行動をとる余裕をほとんど与えません。

ブレーキ痕がなかったという今回の事故状況は、これらの病気が原因であった可能性を裏付けています。

派遣ドライバーの健康管理に潜む課題

今回の事故で特に注目すべきは、運転手の男性が「代理のドライバー」だったという点です。

正規の職員であれば、雇用主である幼稚園が日々の健康状態を把握しやすいですが、派遣ドライバーの場合、健康情報が派遣先の幼稚園にまで十分に共有されているかという課題が残ります。

この悲劇は、命を預かる職業における安全管理のあり方に、新たな問題を投げかけていると言えるでしょう。

スポンサーリンク

【鎌ケ谷市バス事故】乗っていた園児9人の現在の状況は?

体の怪我は軽傷―不幸中の幸い

事故の一報を受けた保護者のもとには、幼稚園から「バスが事故を起こしてしまって、園児は全員、無事なので」という連絡が入りました。

実際に、病院に搬送された園児9人と同乗の女性教諭は、全員命に別状はありませんでした。園児たちのけがは、鼻血や打撲といった軽傷で済み、女性教諭にけがはありませんでした。

車両が大破するほどの事故だったことを考えれば、これはまさに不幸中の幸いと言えます。

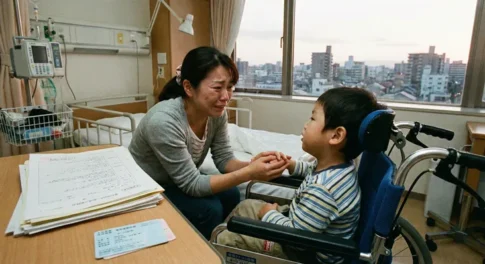

見過ごせない「心の傷」―PTSDへの懸念と今後のケア

しかし、体の傷が軽かったからといって、決して安心はできません。本当に向き合わなければならないのは、子どもたちの「心の傷」です。4歳から5歳という年齢は、物事を鮮明に記憶する時期であり、突然の衝撃音や車内の混乱、いつもと違う大人の様子は、幼い心に強烈な恐怖体験として刻み込まれたはずです。

このような体験は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)につながる可能性があります。夜中に突然泣き出す、バスに乗るのを怖がるといった変化が見られるかもしれません。

こうした心の傷は目に見えないため、周囲の大人たちが見過ごしてしまいがちです。「けががなくて良かった」で終わらせるのではなく、長期的な視点でのケアが不可欠です。

幼稚園側は今後、保護者への説明会を開き、専門家のアドバイスを共有するなど、子どもたちの心の回復への第一歩を踏み出す方針です。

【まとめ】

事故の核心:運転手の突発的な健康問題

今回の鎌ケ谷市のバス事故は、代理でハンドルを握った運転手の男性が、突発的な病気によって意識を失ったことが直接的な原因である可能性が極めて高いと言えます。

幸いにも園児たちの身体的な被害は軽微でしたが、その背景には、現在の運転手の健康管理システムが抱える限界が浮き彫りになりました。

制度の限界と共有されるべき責任

当日のアルコールチェックや、年に一度の健康診断だけでは、自覚症状のないまま進行する病気のリスクを把握することは困難です。

この悲劇を教訓に、事業者はドライバーの健康状態をより厳格に管理し、ドライバー自身も体調の不安を正直に申し出る勇気を持つ必要があります。

そして、社会全体で、運転手の健康管理が公共の安全そのものであるという認識を深め、中小事業者でも高度な健康診断を導入できるような支援策を考えていくべきです。

哀悼と園児たちの未来のために

最後に、この事故で亡くなられた運転手の男性のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の皆様に深く哀悼の意を表します。

そして、事故に遭われた園児たちと教職員の方が、一日も早く心身ともに穏やかな日常を取り戻されることを切に願っています。この悲しみを、より安全な社会を築くための礎としなければなりません。

スポンサーリンク

コメントを残す