スポンサーリンク

多くの人が行き交う駅前の交差点で、希望に満ちた若者の未来が突然絶たれました。

福島県郡山市で起きたこの痛ましい事故では、池田怜平被告に懲役12年の判決が下されました。

しかし、検察が求刑した「懲役16年」と比べると、4年間も短い刑期です。

「悪質な運転だったはずなのに、なぜ刑が軽くなったのか?」 「被害者の無念を考えると、懲役12年は短すぎるのではないか?」

このような疑問や憤りを感じる方は少なくないでしょう。

郡山女子大生事故と池田怜平さんに下された「懲役12年」の判決とは?

まず、この裁判がどのような事件を扱ったのか、その痛ましい背景を振り返る必要があります。

事件の被害者となったのは、大学受験のために大阪府から福島県郡山市を訪れていた、当時19歳の女性でした。2024年1月22日の早朝、JR郡山駅前の交差点で、その尊い命は理不尽に奪われてしまったのです。

裁判所の認定によると、郡山市の無職、池田怜平被告(35)は、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転していました。そして、赤信号を無視した上、制限速度を大幅に超える時速約70キロという極めて危険な速度で交差点に進入しました。

その結果、青信号に従って横断歩道を渡っていた19歳の女性をはねて死亡させ、一緒にいた20代の女性にもけがを負わせるという、重大な結果を引き起こしました。

この事件の裁判員裁判で、福島地方裁判所郡山支部は池田怜平被告に対し、「懲役12年の実刑判決」を言い渡しました。

しかし、検察側が求めていたのは「懲役16年」でした。ここに、多くの人が疑問を抱く「4年間の差」が生まれています。

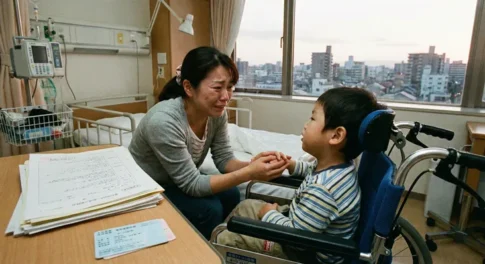

亡くなった女性の母親は、「懲役12年というのはあまりに刑が軽い」「到底納得できない」と、悲痛なコメントを発表しており、司法の判断と遺族や社会の感情との間に大きな隔たりがあることを示しています。

この4年の差が生まれた理由を探るため、まずは裁判で何が争われたのかを見ていきましょう。

裁判で何が争われたの?検察と弁護側で意見の分かれ

この裁判の行方を左右した最大の争点は、池田怜平被告の行為に、より重い刑罰が科される「危険運転致死傷罪」が成立するかどうか、という一点でした。

この罪が成立するためには、信号を「うっかり」見落としたのではなく、「わざと」無視したという事実、つまり「故意」であったことが証明されなければなりません。検察と弁護側の主張は、この「故意」か「過失」かという点で真っ向から対立しました。

検察側は、池田怜平さんの運転が「故意による悪質な信号無視」であったと強く主張しました。その根拠として、事故現場の交差点だけでなく、その手前にある4つの信号も連続で無視していた事実を挙げました。

さらに、減速するどころか加速しながら交差点に進入しており、これは単なる不注意では説明がつかないと指摘します。

また、事故直前の車は蛇行することなく安定して走行していたことから、酔いなどで運転が困難な状態ではなく、信号に従う能力は十分にあったと主張しました。

これらの事実から、検察は「そもそも信号表示に従う意図がなく、危険性を認識しながらあえて無視した」と結論づけ、危険運転致死傷罪が成立すると訴え、懲役16年を求刑したのです。

一方、弁護側は、信号無視は「故意」ではなく「過失」によるものだったと反論し、危険運転致死傷罪の成立そのものを争いました。

池田怜平被告本人も法廷で、「事故直前、眠気があり、目をこする行為や、車のエアコンの操作をしていた」「赤信号を認識した記憶はない」と述べ、意図的な信号無視を否定しました。

この供述に基づき、弁護側は、飲酒の影響で注意力が著しく散漫になっており、エアコン操作のために視線を下に向けた結果、信号を見落としてしまったのだと主張。

「わざと赤信号を無視したわけではない」として、危険運転致死傷罪は成立しないと反論しました。もしこの主張が認められれば、より刑の軽い罪が適用され、判決は大きく変わっていた可能性がありました。

スポンサーリンク

なぜ求刑より4年も短い?懲役12年になった2つの理由を解説

検察と弁護側で真っ向から対立した「信号無視の故意性」について、裁判所はまず、「赤信号をことさらに無視して交差点に進入したと認められる」として、検察側の主張を全面的に支持し、危険運転致死傷罪の成立を認定しました。

池田怜平被告の「エアコンを操作していた」という弁解も「不合理で信用できない」と退けました。

では、裁判所も悪質性を認めたにもかかわらず、なぜ求刑より4年も短い懲役12年という判決になったのでしょうか。その理由は大きく2つあります。

理由①:池田怜平被告に「前科がなかった」という点

判決理由の中で裁判長が明確に言及した一つ目の理由が、池田怜平被告に「前科がなかった」という点です。

日本の刑事裁判では、被告人に前科があるかどうかは、刑の重さを決める上で非常に重要な要素となります。

一般的に、前科がない場合は「更生の可能性が比較的高い」と評価され、刑を軽くする方向の事情として考慮される傾向があります。

これは、罪を犯した個人を罰するだけでなく、その人物が社会復帰できる可能性も視野に入れるという、司法の基本的な考え方に基づいています。池田怜平被告の犯した罪は極めて重大ですが、これまでの人生で犯罪歴がなかったという事実が、量刑判断において一定の配慮をされた形です。

理由②:「他の同種事案との比較」から見た「量刑相場」

そして、求刑から4年短くなった最も本質的な理由が、「危険運転致死の他の事案の量刑を踏まえる」という判断です。ここには、「量刑相場」という、司法の公平性を保つための重要な考え方が関わっています。

「量刑相場」とは、簡単に言うと「過去に行われた似たような事件の判決を参考にして、今回の事件の刑罰を決める」という考え方です。

裁判官が個人の感情だけで刑罰を決めると、同じような事件でも裁判所によって刑の重さがバラバラになり、不公平が生じてしまいます。それを防ぎ、日本全国どこで裁かれても著しく不公平な判決が出ないようにするための、いわば「刑罰の目安」が量刑相場なのです。

過去の多くの裁判例を分析すると、今回の事件のような「死亡者1名」の危険運転致死罪の場合、その量刑相場は概ね懲役6年から9年の範囲内に収まることが多いとされています。

この客観的な基準から見ると、今回下された「懲役12年」という判決は、決して軽いものではなく、むしろ相場よりもかなり重い部類に入ることが分かります。

判決理由の中で、裁判長は「最も重い部類に属する事案とまでは言えない」とも述べています。これは、決して事件の重大性を軽視したわけではありません。

過去の判例には、複数の死者を出した事件や、悪質なひき逃げを伴った事件など、さらに悲惨で悪質なケースが存在し、それらの事件では懲役16年や20年を超える判決が下されています。

裁判所は、池田怜平さんの行為を極めて悪質と断罪し、相場を大きく上回る「懲役12年」という重い刑を選択しました。

しかし同時に、過去のさらに重大な事件の量刑との公平性を保つため、検察が求刑した「懲役16年」までは踏み込まなかった。これが、今回の判決の法的な結論なのです。

【まとめ】郡山女子大生事故の判決を受けて、私たちが考えるべきこと

「前科がなかったこと」、そして「過去の判例との公平性を保つための量刑相場」という2つの大きな理由が背景として挙げられます。

しかし、どれだけ論理的な説明を尽くしても、愛する家族を理不尽に奪われた遺族の感情と、法の下で下された司法判断との間にある、深く悲しい溝が埋まるわけではありません。

亡くなった女性の母親が発した「到底納得できない」という言葉は、遺族の偽りのない心からの叫びです。そして、インターネット上で見られる「飲酒運転は殺人罪と同じだ」「もっと厳罰化すべきだ」といった多くの声は、社会全体がこの判決に疑問を感じていることを示しています。

今回の判決は、現行の法律と過去の判例という枠組みの中で、司法が導き出した一つの答えです。もし、この答えが社会の正義感と大きくずれているのであれば、それは今後の法改正の議論へと繋げていくべき重要な課題と言えるでしょう。

そして、この痛ましい事件から私たちが学ぶべき最も大切なことは、刑罰の重さだけを議論することではありません。

このような悲劇を二度と起こさないために、池田怜平被告一人の責任を追及して終わりにするのではなく、「飲酒運転は絶対にしない、させない」という強い意志を社会全体で共有し、実践していくことです。

ハンドルを握るすべての人が、その先に誰かの大切な未来があることを想像すること。この事件の報道に触れた私たちが、改めて交通安全への意識を高め、行動を変えていくことこそが、亡くなった被害者への最大の追悼となるはずです。

スポンサーリンク

コメントを残す