スポンサーリンク

静かにしていた愛猫が、何の前触れもなく突然家の中を猛スピードで走り出す。そんな光景に驚きつつも、微笑ましく感じた経験を持つ飼い主さんは多いのではないでしょうか。

この行動には、猫ならではのさまざまな理由が隠されています。

本記事では、獣医学的な知見と行動学に基づき、猫が急に走り回るのはなぜか、その謎を徹底的に解説します。愛猫の行動への理解を深め、より良い関係を築くための一助となれば幸いです。

その行動、通称「猫の運動会」や「真空行動」かも

猫が突然、爆発的に走り回る行動は、飼い主の間で「夜の大運動会」や「ズーミー」といった愛称で呼ばれています。

これは、猫の行動学において科学的に認識されている現象で、専門的には「フレネティック・ランダム・アクティビティ・ピリオド(FRAPs)」とも呼ばれます。

さらに、この行動は動物行動学において「真空行動」という正式な名称で説明されることがあります。

これは、特定の引き金がないにもかかわらず、本能的な行動が自発的に現れる現象を指します。多くの場合、この行動は猫の健康的な生命力の表れであり、心配する必要はありませんが、時にはストレスや病気のサインである可能性も潜んでいます。

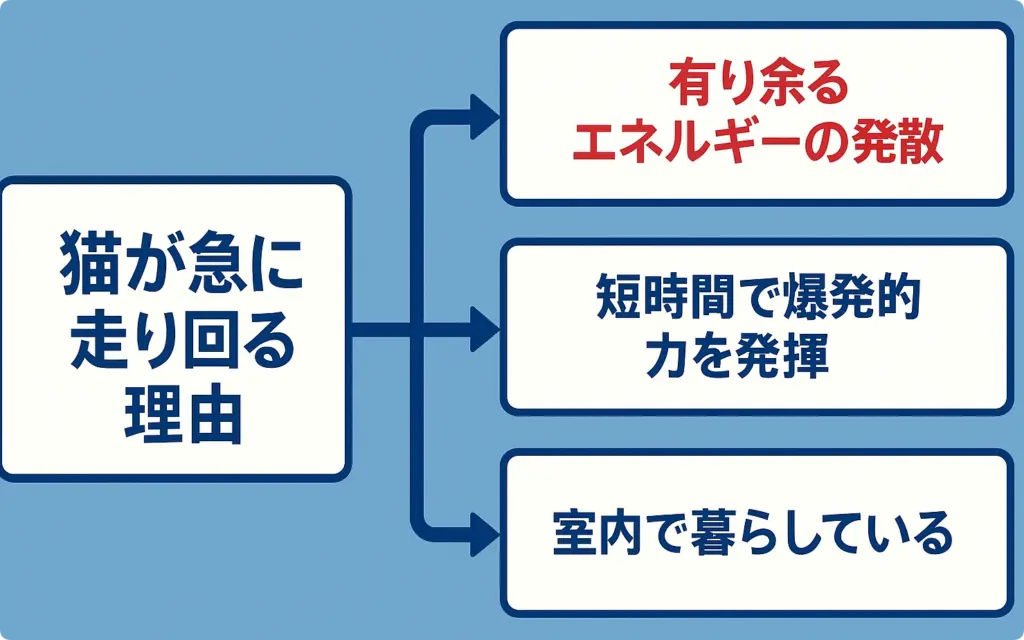

理由①:有り余るエネルギーを発散させたい(運動不足)

猫が急に走り回る最も一般的な理由の一つは、有り余るエネルギーの発散です。猫は本来、獲物を狩るために短時間で爆発的な力を発揮し、その後は長時間休息するという身体構造を持っています。

特に、室内で暮らす猫は、食事を得るために狩りをする必要がないため、エネルギーが過剰に蓄積されがちになります。この溜まったエネルギーを解消するための、いわば自己発動型のエクササイズとして、突然走り出すのです。

この行動は、身体能力がピークに達する2歳頃までの若い猫で特に顕著に見られますが、どの年齢の猫でも見られる可能性があります。

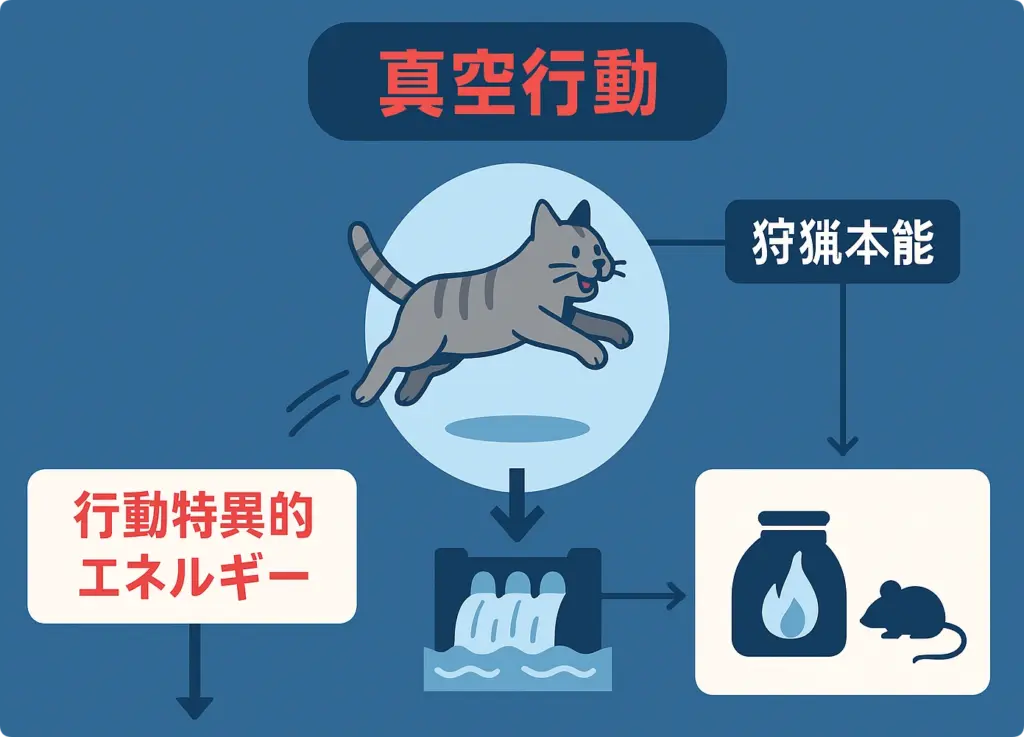

理由②:狩りの本能を満たすための「真空行動」とは?

猫の疾走は、祖先から受け継いだ狩猟本能に深く根差しています。「真空行動」とは、狩りの対象となる獲物が実際に存在しない「真空」の状況であっても、狩りをしたいという強い衝動、すなわち「行動特異的エネルギー」が蓄積され、それが溢れ出すことで行動が引き起こされる現象を指します。

動物行動学者のコンラート・ローレンツさんが提唱したモデルによれば、このエネルギーが一定のレベルを超えると、ダムの水が溢れるように、目に見えない獲物を追いかけるといった一連の狩猟行動が自動的に開始されるのです。

これは、刺激の少ない室内飼育の猫において、満たされない狩猟本能を解放するための極めて重要な行動と言えます。

理由③:「嬉しい!」「楽しい!」気分の高まりのサイン

猫が走り回るのは、必ずしも運動不足や狩猟本能だけが理由ではありません。

例えば、排便後に見られる「トイレハイ」と呼ばれる行動には、快便による身体的な解放感が純粋な爽快感となり、喜びに満ちたエネルギーの爆発につながるという説があります。

このように、何か嬉しいことや楽しいことがあった時に、その高揚感を体全体で表現する方法として、突然走り出すことがあるのです。

飼い主さんとの遊びを催促したり、何かに成功した達成感を報告したりするような、ポジティブな感情表現の一環と捉えることもできるでしょう。

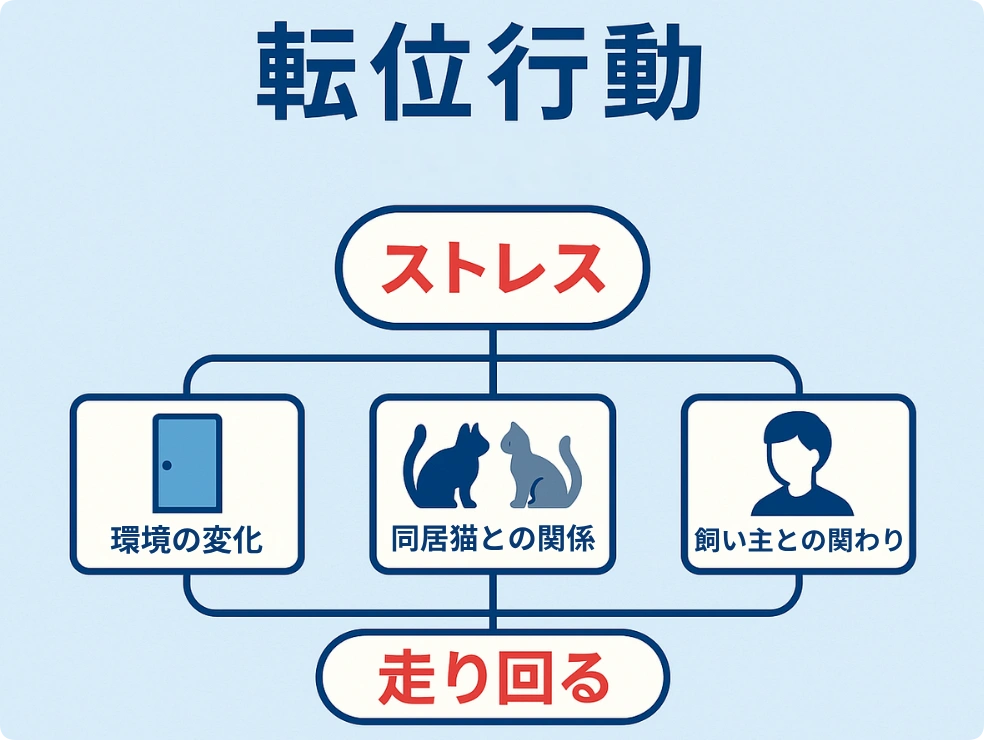

理由④:ストレスや不安、何かから逃げたい気持ちの表れ

一方で、急に走り出す行動は、ストレスや不安のサインである可能性も考慮する必要があります。

猫は非常に繊細な生き物であり、環境の変化や同居猫との関係、飼い主との関わり方など、さまざまな要因からストレスを感じます。

こうしたストレスによって生じた神経質なエネルギーを解放し、不安や欲求不満といった葛藤を解消するための一つの対処メカニズムとして、走り回ることがあります。

これは「転位行動」の一種と考えられ、遊び心のあるエネルギーの発散とは異なり、どこか切迫した、目的なく走り回るような様子が見られることがあります。

【状況別】猫が突然走り出すのはどんな時?特定の行動との関連性

猫が走り出すタイミングは、その理由を探る上で重要な手がかりとなります。

ここでは、特定の状況と走り出す行動の関連性について解説します。

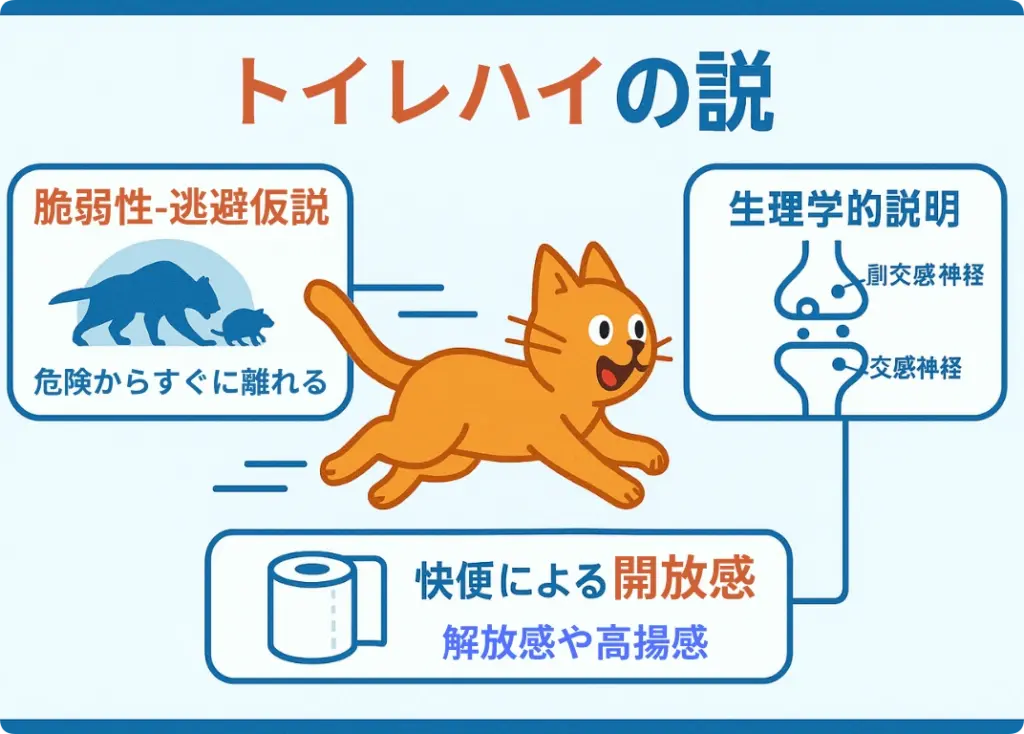

トイレの後に猛ダッシュする理由とは?(通称:うんちハイ)

猫が排便の直後に猛烈な勢いで走り出す、通称「トイレハイ」や「うんちハイ」と呼ばれる行動には、複数の説が考えられます。

野生の環境では、排泄中は無防備で、その臭いが敵を引き寄せる危険な時間でした。そのため、排泄後は一刻も早くその場から離れるという本能的な行動が今も残っているという「脆弱性-逃避仮説」があります。

また、排泄を司る副交感神経から、興奮を司る交感神経へと急激に切り替わることで興奮状態が生まれるという生理学的な説明や、単純に快便による解放感や高揚感からくるという説も存在します。

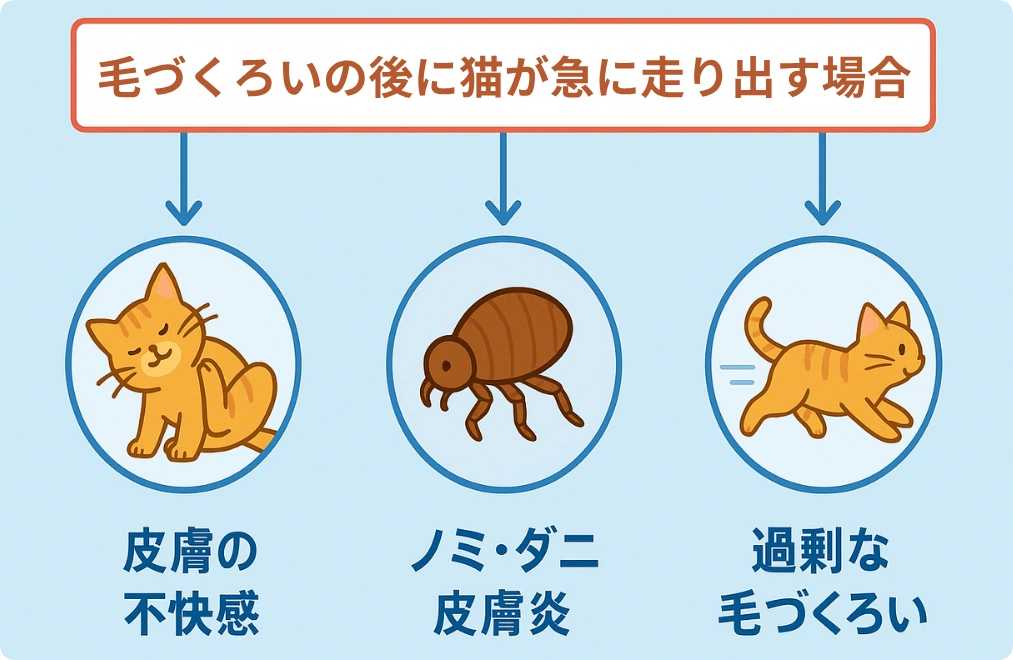

毛づくろいの後に急に走り出すのはなぜ?

毛づくろいの後に猫が急に走り出す場合、皮膚の不快感が原因である可能性が考えられます。

例えば、ノミやダニに刺されたり、アレルギー性皮膚炎があったりすると、強いかゆみが生じます。毛づくろいによってそのかゆみが刺激され、まるでその感覚から逃れるかのように突発的に走り出すことがあります。

また、ストレスが原因で過剰な毛づくろい(グルーミング)を行い、それが皮膚の炎症や痛みを引き起こしている場合も、同様の行動が見られることがあります。

大きな音の後など、何かに驚いてパニックになっている

猫は非常に聴覚が優れており、人間には気にならないような小さな音にも敏感に反応します。

そのため、工事や花火、掃除機の音、あるいは突然の大きな物音などに驚き、パニック状態に陥って走り出すことがあります。

これは、身の危険を感じた際の逃避行動の一環です。このような環境的なストレッサーは、猫にとって大きな不安要因となり、突発的な疾走の引き金となります。

飼い主の帰宅時や遊びの最中に突進してくる心理

飼い主さんとの関わりの中で見せる疾走は、ポジティブな感情とネガティブな感情の両方の可能性があります。

例えば、遊びの最中に興奮が高まり、狩猟本能が刺激されて走り出すのは、健全なエネルギー発散と言えます。

一方で、飼い主さんの帰宅という環境の変化や、来客といった社会的な変化が、一部の猫にとってはストレスとなり、落ち着きなく走り回るという形で現れることもあります。

また、飼い主さんとの接触が不足していることへの不満や、逆に過剰な干渉から逃れたいという気持ちが行動に繋がる可能性も考えられます。

夜中や明け方に「運動会」が始まるのはなぜ?

多くの飼い主さんを悩ませる「夜の大運動会」は、猫が本来持っている体内時計にその原因があります。一般的に夜行性と思われがちですが、猫は正確には「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」の動物で、その活動のピークは明け方と夕暮れ時に訪れます。

この時間帯は、ネズミや小鳥といった猫の獲物が最も活発になる時間と一致しており、狩猟本能が最大限に刺激されるのです。

そのため、人間が寝静まった夜中や早朝に、猫が遺伝子レベルで刻まれたリズムに従って活動的になるのは、ごく自然なことなのです。

スポンサーリンク

子猫が狂ったように走り回るのはなぜ?成猫との違い

子猫が見せるエネルギッシュな疾走は、成猫とは少し異なる理由が背景にあります。その可愛らしい大暴れの秘密に迫ります。

子猫の有り余る体力と好奇心が主な原因

子猫は、成猫以上に体力があり余っており、見るものすべてが新鮮で好奇心旺盛です。

成猫であれば気に留めないような些細なことにも興味を示し、それが遊びのスイッチとなって突然走り出すことがあります。

この時期の「ズーミー」は、心と体が急速に成長している証であり、遊びを通して体の動かし方や周囲の環境について学んでいる大切な過程です。有り余るエネルギーを全力で発散させるこの行動は、子猫の健全な発達に不可欠と言えるでしょう。

社会性を学ぶためのじゃれあいの一環

多頭飼育の場合、子猫同士がじゃれあっているうちに、それがエスカレートして追いかけっこになり、部屋中を走り回ることがあります。

最初は可愛らしい遊びでも、どこかでスイッチが入り、本気の「運動会」に発展することは珍しくありません。

これは、猫同士の力加減やコミュニケーションの方法を学ぶ、社会性を身につけるための重要なプロセスの一部です。遊びの中で狩りの練習をしたり、相手との距離感を学んだりしているのです。

もしかして病気?注意すべき「走り方」と危険なサイン

ほとんどの場合、猫が急に走り回るのは正常な行動ですが、中には病気が隠れているケースもあります。愛猫の命に関わるサインを見逃さないために、注意すべきポイントを解説します。

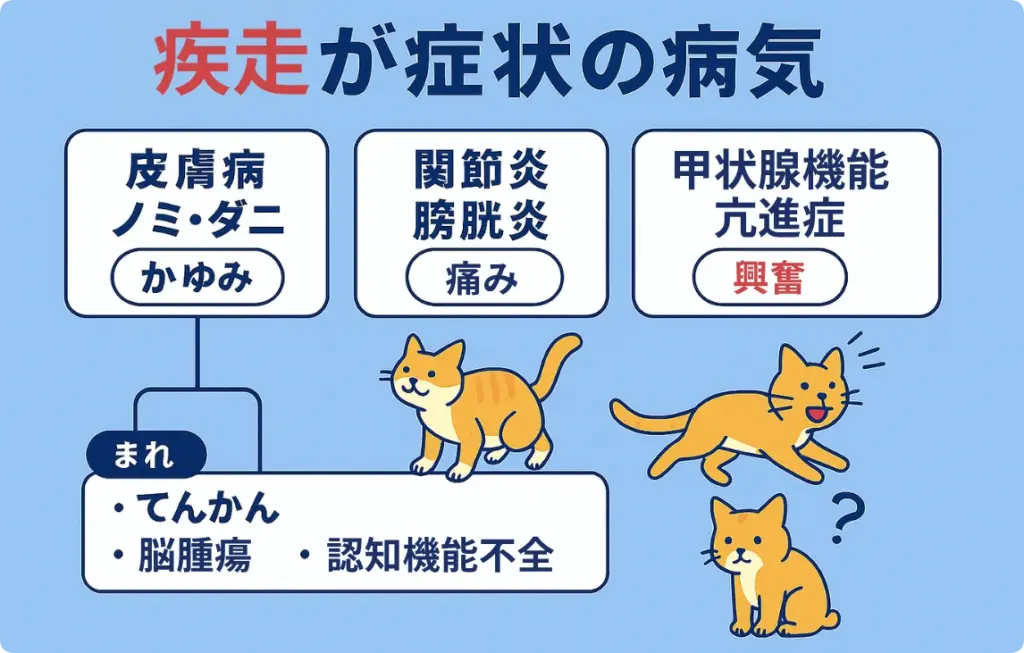

急に走り回る行動に関連する可能性のある病気とは?

突発的な疾走が症状として現れる可能性のある病気はいくつか存在します。まず、皮膚の病気やノミ・ダニの寄生による激しいかゆみ、あるいは関節炎や膀胱炎などの痛みが、その不快感から逃れようとする行動を引き起こすことがあります。

また、中高齢の猫では甲状腺機能亢進症の可能性が考えられます。この病気は代謝を異常に高進させるため、常に興奮状態となり、夜中に走り回るなどの活動過多が見られます。

頻度は低いものの、てんかん発作の一種(焦点発作)や脳腫瘍、猫の認知機能不全といった神経学的な疾患が原因で、奇妙な走り方や性格の変化が見られることもあります。

【要注意】こんな症状が見られたら動物病院へ

急に走り回る行動に加えて、他の症状が見られる場合は注意が必要です。例えば、食欲が旺盛なのに体重が減る、水を飲む量や尿の量が増える、大きく執拗に鳴き続ける、嘔吐や下痢がある、といった症状は甲状腺機能亢進症の典型的なサインです。

また、トイレ以外の場所で排泄する、過剰に毛づくろいをして毛が薄くなる、隠れてばかりいる、突然攻撃的になるなどの行動変化はストレスだけでなく、病気の可能性も示唆します。

走り方がいつもと違う、意識が朦朧としているように見える、短時間の疾走後に呼吸が苦しそうにしている場合も、速やかに獣医師の診察を受けるべきです。

高齢の猫(シニア猫)が急に走り回る場合に考えられること

これまで穏やかだった高齢の猫(一般的に8歳以上)が急に夜中に走り回るようになった場合、特に甲状腺機能亢進症を疑う必要があります。

この病気の症状は「年をとって元気になった」と誤解されやすく、発見が遅れる危険性があります。また、人間の認知症に似た猫の認知機能不全(FCD)も考えられます。

この場合、見当識障害や不安から夜間に落ち着きなく鳴いたり歩き回ったりすることがあり、その行動が「ズーミー」のように見えることがあります。これらは遊びのエネルギーではなく、混乱や不安の表れである可能性が高いです。

落ち着きがない、ずっと走り回る場合は病気の可能性も

一時的な「運動会」ではなく、一日中落ち着きがなく、常に走り回っているような状態は、何らかの医学的な問題を示唆している可能性があります。

特に甲状腺機能亢進症は、全身の代謝が常に高い状態になるため、持続的な活動過多を引き起こします。

また、神経系の疾患が原因で、強迫的に同じ行動を繰り返している場合も考えられます。愛猫の行動が平常時のパターンから大きく逸脱し、その頻度や持続時間に明らかな異常が見られる場合は、自己判断せず、必ず動物病院に相談してください。

愛猫の「急に走り出す行動」への上手な対処法と付き合い方

愛猫の「運動会」は、理由が分かればより安心して見守ることができます。

ここでは、飼い主さんができる具体的な対処法と、安全な環境づくりについてご紹介します。

基本的に無理にやめさせる必要はありません

猫が急に走り出す行動は、その多くが本能に基づく正常な行動やエネルギー発散です。そのため、危険な状況でない限り、無理にやめさせる必要はありません。

叱ったり、強引に捕まえようとしたりすると、猫に不要なストレスを与え、飼い主さん自身が怪我をする恐れもあります。多くの場合、この行動は数分でおさまる一時的なものです。温かく見守ってあげましょう。

ただし、その行動がストレスや病気のサインである可能性も念頭に置き、日頃から愛猫の様子を注意深く観察することが大切です。

有り余ったエネルギーを発散させる安全な遊び方とは?

運動不足や狩猟本能が原因の疾走に対しては、遊びを通してエネルギーを発散させてあげることが最も効果的な対処法です。

猫じゃらしやレーザーポインターなどのおもちゃを使って、猫の狩猟本能を刺激し、走ったりジャンプしたりする機会を積極的に作りましょう。

特に、猫の活動が活発になる夕方や就寝前に10分から15分ほど集中的に遊んであげると、体力を適度に消耗させ、夜の安眠につながります。

遊びの最後には、必ずおもちゃを「捕獲」させてあげることで、猫は達成感を得ることができます。

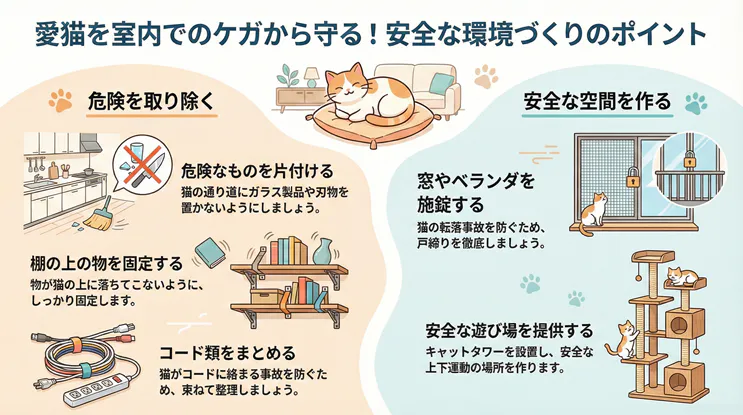

室内でのケガを防ぐための環境づくりのポイント

猫が安全に走り回れるよう、室内の環境を整えることは飼い主の重要な役割です。猫が走り回る通り道に、ガラス製品やハサミといった割れ物や刃物など、怪我の原因となる危険なものを置かないようにしましょう。

棚の上から物が落ちないように固定したり、絡まる危険のあるコード類をまとめたりすることも大切です。

また、窓やバルコニーがしっかりと施錠されているかを確認し、転落事故を防ぎましょう。キャットタワーなどを設置して、上下運動ができる安全な場所を提供することも、運動不足解消とストレス軽減に役立ちます。

ストレスが原因の場合の解消アプローチ

もし愛猫の行動がストレスに起因すると思われる場合は、その原因を特定し、取り除く努力が必要です。トイレや食器を常に清潔に保ち、静かで安心できる隠れ家を用意してあげましょう。キャットタワーや窓辺の止まり木など、猫が縄張りを監視できる高い場所を作ることも有効です。

また、慢性的な退屈がストレスの原因となることもあるため、一人でも遊べるパズルフィーダーや丈夫なぬいぐるみを用意するなど、刺激のある環境(環境エンリッチメント)を整えることが、心の健康を保つ上で非常に重要になります。

まとめ:猫が走り回る行動を正しく理解し、より良い関係を築こう

本記事では、猫が急に走り回るのはなぜか、その理由と対処法について多角的に解説しました。この行動は、有り余るエネルギーの発散や狩猟本能といった、猫本来の健全な習性であることがほとんどです。

しかし、時にはストレスや、甲状腺機能亢進症などの病気が隠れている危険なサインである可能性もあります。

最も重要なのは、飼い主さんが日頃から愛猫を注意深く観察し、その子ならではの平常時のパターンを把握しておくことです。普段の様子と比べて、走り出す頻度やタイミング、付随する他の症状に変化はないか。その小さな違いに気づくことが、病気の早期発見につながります。

愛猫が見せる「喜びのダンス」と「助けを求める叫び」を見分け、適切な遊びや環境を提供し、時には速やかに獣医師に相談すること。

この飼い主さんとのパートナーシップこそが、愛猫の長く、健康で、幸せな一生を支える鍵となるのです。

参考情報

関連記事

免責事項

本記事は、猫の行動に関する情報提供を目的としており、獣医学的な診断や治療に代わるものではありません。愛猫の健康状態や行動に異常が見られる場合は、自己判断せず、必ずかかりつけの動物病院にご相談ください。

スポンサーリンク