スポンサーリンク

愛犬との散歩中、突然ピタッと足を止めて動かなくなってしまい、困ってしまった経験はありませんか。「いぬのきもちWEB MAGAZINE」が行った調査では、実に7割もの飼い主さんが「愛犬が散歩中に立ち止まって動かなくなることがある」と回答しています。

これは多くの飼い主さんが直面する共通の悩みと言えるでしょう。

なぜ歩いてくれないのか、何が不満なのか、それとも体調が悪いのか。

この記事では、プロの獣医師の見解を交えながら、「犬が散歩中に立ち止まる理由」をあらゆる角度から徹底的に解説します。

愛犬が送るサインを正しく理解し、原因に合わせた適切な対処法を身につけることで、毎日の散歩がもっと楽しく、豊かなコミュニケーションの時間に変わるはずです。

犬が散歩中に立ち止まる理由は1つじゃない!考えられる5つのカテゴリー

結論から言うと、犬が散歩中に立ち止まる理由は決して一つではありません。

その行動は、犬から飼い主への重要なメッセージであり、様々な要因が複雑に絡み合っています。

まずは飼い主さんの「イライラ」を解消!立ち止まるのはコミュニケーションのサイン

愛犬が動かなくなると、ついイライラしてしまったり、困惑したりするかもしれません。

しかし、その立ち止まりは、服従心の欠如や反抗ではなく、犬からの「対話の試み」です。痛み、恐怖、不安、あるいは強い好奇心や明確な意思など、言葉で伝えられない何かを一生懸命に伝えようとしています。

この行動を問題行動と捉えるのではなく、愛犬の「声」に耳を傾ける絶好の機会と考えることが、解決への第一歩です。

理由の全体像:犬からのサインは大きく分けて5種類

犬が立ち止まる理由は、大きく5つのカテゴリーに分類できます。

それは、「本能や習性」「心理的な要因」「自己主張・わがまま」「体調の変化」、そして見過ごしてはならない「病気や怪我」のサインです。

それぞれの理由には背景があり、犬は体全体を使って飼い主さんにメッセージを送っています。

原因別の正しい対処法を解説

本記事では、これら5つの原因を深掘りし、それぞれの見分け方と、科学的知見に基づいた具体的な対処法を網羅的に解説します。

さらに、緊急性の高い危険なサインや、子犬や老犬といったライフステージ別の特徴、そして飼い主さんがやってはいけないNG対応まで、このテーマに関するあらゆる疑問にお答えします。

この記事を最後まで読めば、愛犬の行動の謎が解け、明日からの散歩に自信を持って臨めるようになるでしょう。

犬が散歩中に立ち止まるのはなぜ?よくある5つの理由を徹底解説

犬が散歩の途中で歩みを止める行動には、必ず何らかの理由が存在します。

ここでは、その中でも特に多く見られる5つの原因を詳しく見ていきましょう。

理由①【本能・習性】匂い嗅ぎやマーキングで情報収集している

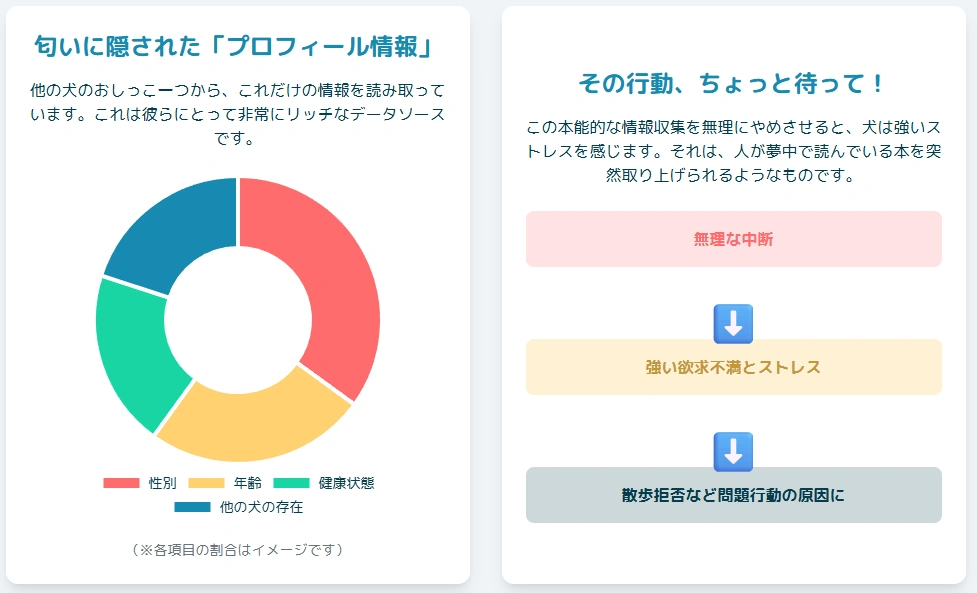

犬が立ち止まる最も一般的で、かつ最も誤解されやすい理由が、匂い嗅ぎです。犬にとって匂いを嗅ぐことは、人間が新聞を読んだりSNSをチェックしたりするのと同じ情報収集活動です。

地面や電柱に残された他の犬の尿からは、その犬の性別、年齢、健康状態といった膨大な情報を読み取っています。これは単なる寄り道ではなく、犬の世界を理解するための根源的な活動なのです。

この本能的な行動を無理に中断させることは、犬に強い欲求不満とストレスを与え、かえって歩かなくなる原因にもなり得ます。

理由②【心理的な要因】怖い・行きたくない・不安な気持ちの表れ

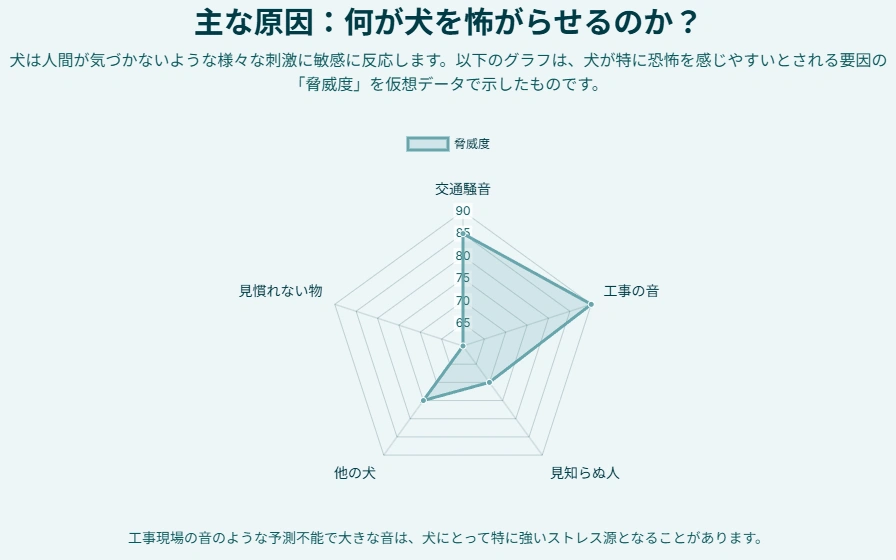

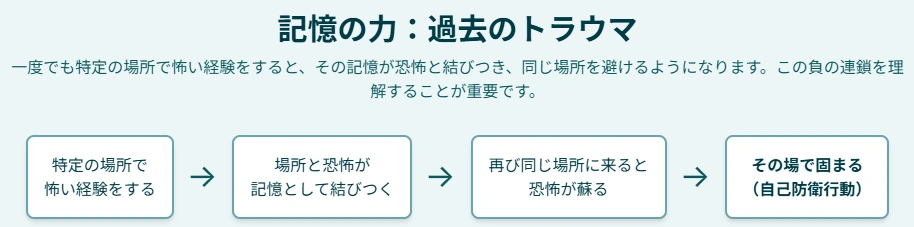

散歩中の世界は、犬にとって刺激的であると同時に、脅威に満ちた場所でもあります。特に繊細な性格の犬や、過去に怖い経験をした犬にとって、立ち止まることは危険を回避するための本能的な自己防衛行動です。

交通量の多い道路の騒音、工事現場の大きな音、見慣れない物体、向かってくる人や他の犬などは、犬に恐怖を感じさせ、その場で固まらせる原因となります。

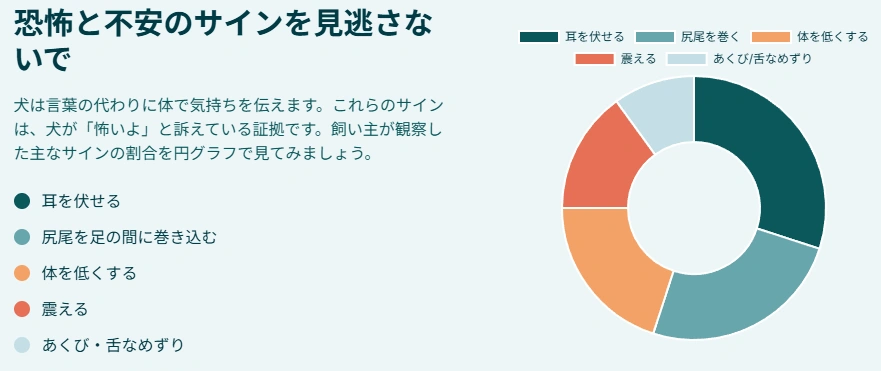

また、過去に特定の場所で一度でも怖い思いをすると、その記憶が蘇り、先に進むことを拒否するようになります。犬が耳を伏せたり、尻尾を足の間に巻き込んだりしている場合は、恐怖や不安を感じているサインかもしれません。

理由③【自己主張・わがまま】「あっちに行きたい!」「まだ帰りたくない」

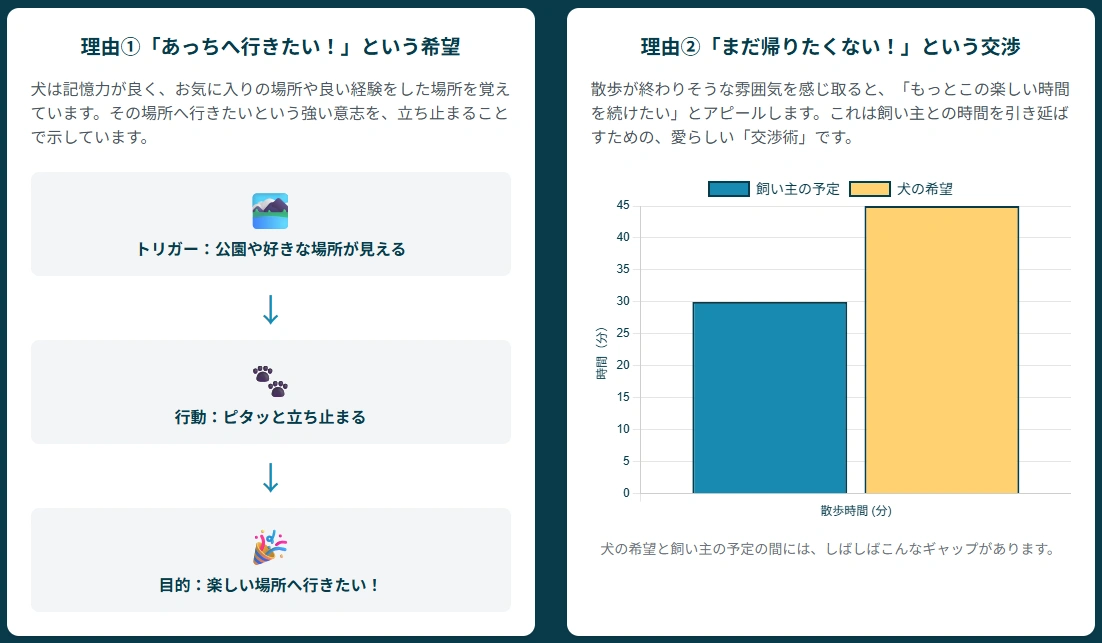

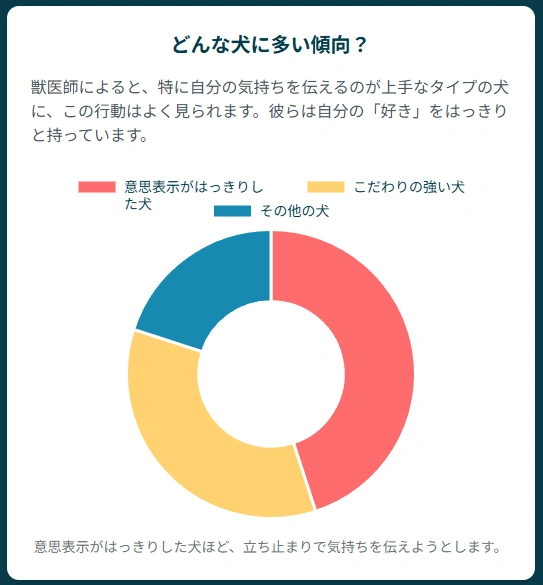

犬は、明確な意思を持って立ち止まることもあります。これは反抗ではなく、自身の希望を伝えるためのコミュニケーションです。

例えば、お気に入りの公園やいつもおやつをくれる人の家など、特定の目的地に行きたいという意思表示で立ち止まることがあります。

また、散歩が終わりに近づき、帰り道に向かうと「まだ散歩を続けたい」とアピールして歩みを遅くしたり、座り込んだりすることもあります。

これは犬が飼い主と「交渉」しようとしている証拠であり、白山さとこ獣医師によると、特にこだわりが強い犬や意思表示がはっきりしている犬に見られる傾向があるようです。

理由④【体調の変化】疲れた・暑い・寒いなどのサイン

犬は人間よりも地面に近く、体温調節能力も異なるため、環境の変化に敏感です。夏の熱いアスファルトは肉球の火傷を、冬の冷たい地面は痛みを引き起こし、歩きたがらなくなる原因になります。

また、いつもより長い距離を歩いたり、途中で走り回ったりして疲れて動けなくなることもあります。舌を出して荒い息遣いをしている場合は、体が疲れているか、体温が上昇しているサインかもしれません。

このような体調の変化による立ち止まりは、無理をさせずに休憩させることが重要です。

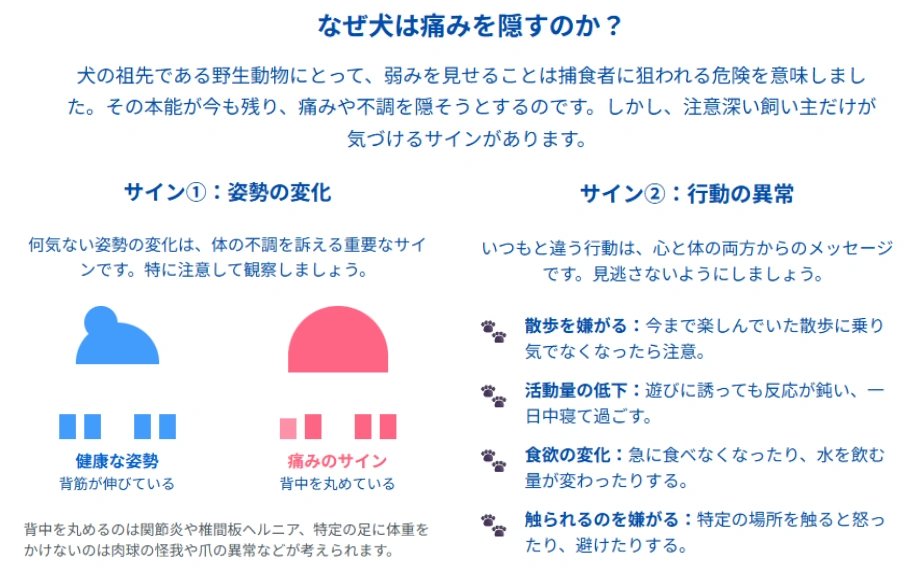

理由⑤【病気や怪我】痛みや不調を隠している可能性

立ち止まる理由の中で、飼い主が最も注意を払うべきなのが、病気や怪我の可能性です。犬は本能的に痛みを隠す傾向があるため、鳴き声や足を引きずるといった明確な兆候がなくても、医療的な問題を抱えていることがあります。

関節炎や椎間板ヘルニアのような病気は、背中を丸めたり、特定の足に体重をかけないようにしたりといった、微妙な姿勢の変化として現れることがあります。

また、肉球の切り傷や爪の割れといった外傷も原因となり得ます。今まで元気に歩いていた犬が急に歩かなくなった場合は、体調不良やどこかに痛みを感じているサインかもしれません。

スポンサーリンク

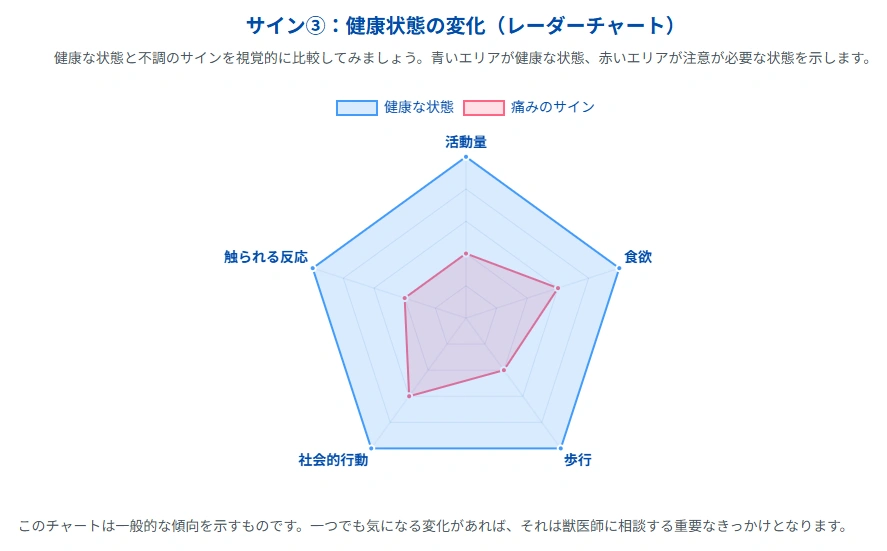

【緊急度チェック】その場で止まるのは病気のサインかも?病院へ行くべき危険な症状

愛犬の立ち止まりは、時に緊急の治療を要する病気のサインである可能性があります。「年のせいかな」「わがままかな」と自己判断せず、危険な兆候を見逃さないことが重要です。

こんな症状はすぐ病院へ!危険な立ち止まり方チェックリスト

もし愛犬が立ち止まると同時に、これから挙げるような症状を見せる場合は、速やかに動物病院を受診してください。

まず、足を引きずっている、あるいは特定の足に体重をかけないようにしている場合。

次に、立ち上がりや座る動作がぎこちない、あるいはためらう場合。

さらに、体を触られるのを嫌がる、抱き上げようとすると鳴く場合。

そして、歩いている途中で急にペタンと座り込んだり、背中を丸めるような姿勢を見せたりする場合。

最後に、暑くもないのにハァハァと荒い呼吸をしたり、震えが見られたりする場合です。これらのサインは、痛いや苦しいという犬からのSOSかもしれません。

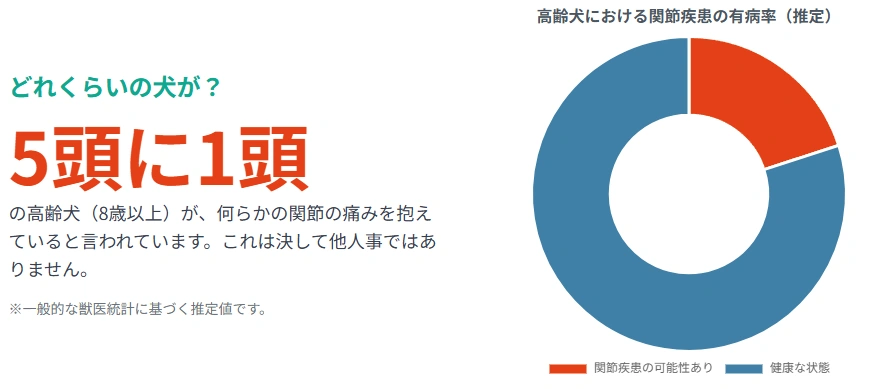

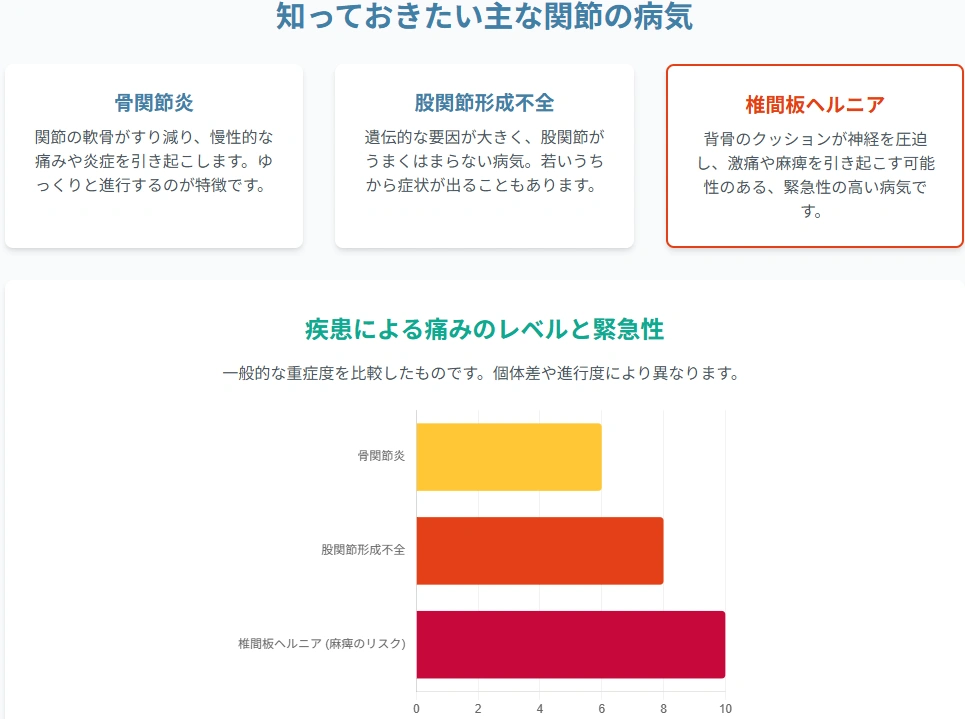

考えられる病気①:足や腰の痛み(関節炎、椎間板ヘルニアなど)

高齢犬で特に多く見られますが、どの年齢でも発症する可能性があるのが関節の病気です。骨関節炎や股関節形成不全などは、慢性的な痛みを引き起こします。

また、椎間板ヘルニアは背骨に激しい痛みや神経障害を引き起こす深刻な疾患で、治療が遅れると麻痺につながる危険性があります。犬が不自然な座り方をしたり、ジャンプや階段をためらったりするのは、これらの病気の初期症状かもしれません。

茂木千恵獣医師は、触ろうとしたときに唸ったり噛む真似をしたりするのは、強い痛みがある目安になると指摘しています。

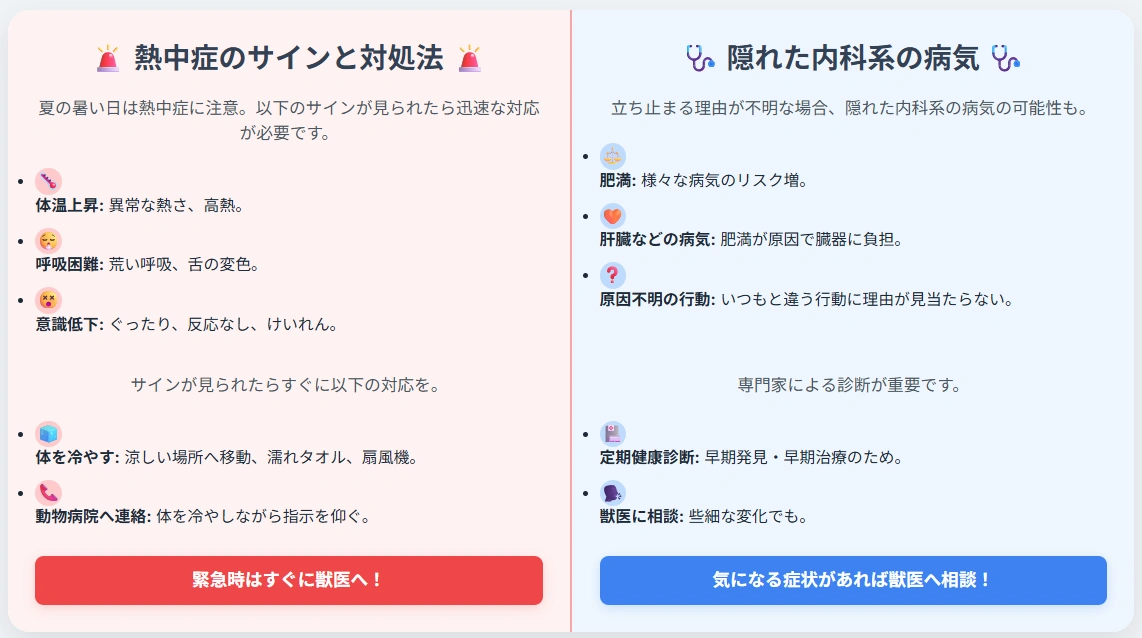

考えられる病気②:心臓や呼吸器系の不調

散歩の途中で急に息が荒くなり、苦しそうな呼吸をするようになったら、心臓や呼吸器系の病気が隠れている可能性があります。

運動不足や肥満の犬も呼吸が乱れがちですが、それが病気のサインであることも少なくありません。

特に、呼吸が苦しそうになり、その場から動かなくなるような場合は注意が必要です。

考えられる病気③:その他の内科系疾患や体調不良

夏の暑い日には、熱中症で動けなくなることもあります。呼吸が苦しそうになり、体温の上昇が見られたら、すぐに体を冷やして動物病院に連絡する必要があります。

また、肥満が原因で肝臓などの病気を発症しているケースもあります。飼い主が観察しても立ち止まる理由が全く分からない場合、隠れた内科系の病気が原因である可能性も考慮すべきです。

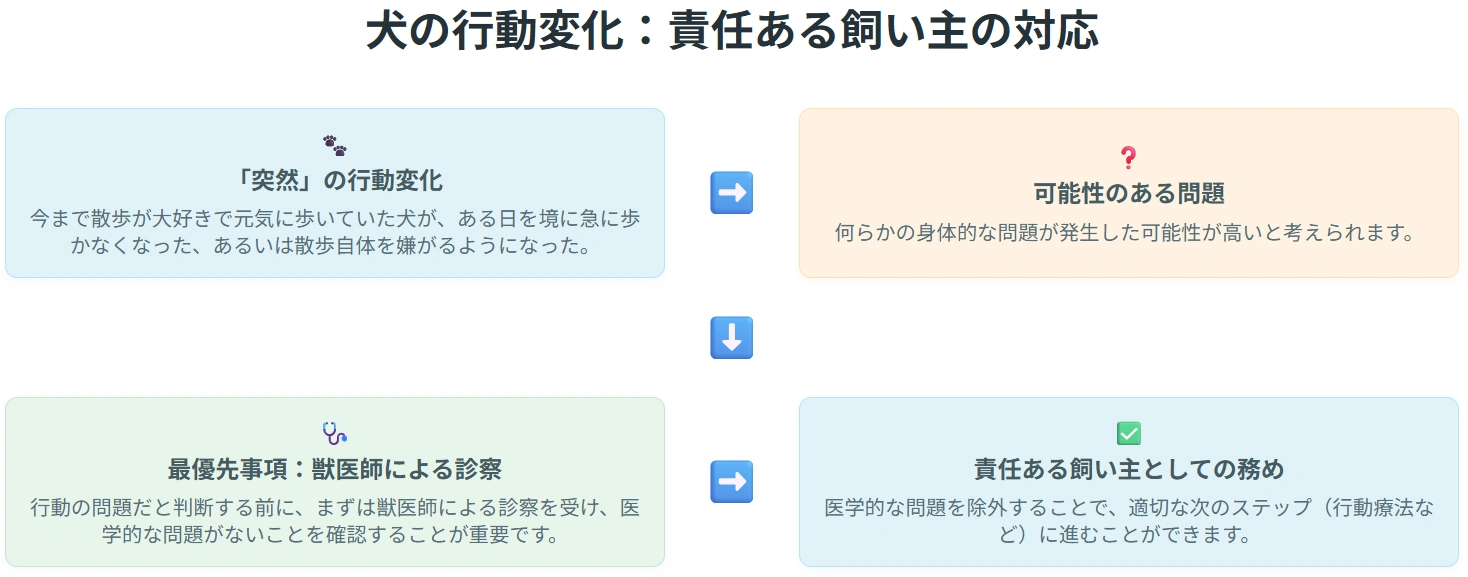

「突然」歩かなくなった場合に疑うべきこととは?

最も注意すべきなのは、「突然」の行動変化です。

今まで散歩が大好きで元気に歩いていた犬が、ある日を境に急に歩かなくなった、あるいは散歩自体を嫌がるようになった場合は、何らかの身体的な問題が発生した可能性が高いと考えられます。

行動の問題だと判断する前に、まずは獣医師による診察を受け、医学的な問題がないことを確認することが、責任ある飼い主としての重要な務めです。

愛犬の様子を観察

姿勢や行動に変化はないか?

サインの確認

背中を丸める、歩き方がおかしい、食欲がない等の具体的なサインはあるか?

判断

一つでも当てはまる、または普段と違うと感じるか?

獣医師に相談

迷わず専門家の判断を仰ぎましょう。早期発見が愛犬の健康を守ります。

【状況・年齢別】うちの子はどれ?犬が立ち止まる理由と心理

犬が立ち止まる理由は、犬の年齢やその時の状況によっても様々です。

ここでは、具体的なシーン別にその心理と理由を探っていきます。

【老犬(シニア犬)】が立ち止まるのはなぜ?体力低下や認知機能のサイン

高齢犬、一般的に7歳から9歳以上の犬が立ち止まる場合、その多くは加齢による身体的な変化が原因です。筋力や持久力が自然と低下し、かつては平気だった距離の散歩でも途中で休憩が必要になります。

また、関節の痛みや、視力・聴力の衰えも、立ち止まる要因となります。さらに、11歳以上の犬の約3割が示すとされる高齢性認知機能不全の兆候として、運動性の低下が見られることもあります。

高齢犬の立ち止まりは、無理をさせず、その子のペースに合わせてあげることが何よりも大切です。

【子犬】が立ち止まるのはなぜ?社会化不足や好奇心の塊

散歩デビューしたばかりの子犬が立ち止まるのは、外の世界に対する圧倒的な情報量や恐怖心が主な原因です。生後16週齢頃を過ぎると好奇心よりも恐怖心が芽生えやすくなり、見るもの聞くものすべてが脅威に感じられることがあります。

また、新しい首輪やリードの感触に戸惑って歩きたがらないこともあります。この時期の子犬に無理やり歩かせようとすると、散歩自体にトラウマを植え付けてしまう可能性があるため、外の世界は楽しい場所だと教えることを目標に、焦らず進めることが重要です。

【特定の場所で止まる】過去の嫌な記憶やトラウマの可能性

いつも同じ場所で立ち止まる場合、そこが犬にとってネガティブな記憶と結びついている可能性があります。過去にその場所で他の犬に襲われた、車のクラクションに驚いたといった怖い経験をすると、その地点に近づくだけで恐怖心が蘇り、先に進むことを拒否するようになります。

犬が口の周りを舐めたり、あくびをしたりといった行動を見せるのは、ストレスを感じているサインかもしれません。このような場合は、無理にその場所を通らず、散歩コースを変更するなどの配慮が必要です。

【匂い嗅ぎばかりで進まない】犬にとってお散歩は情報収集の場

犬にとって散歩は、単なる運動ではありません。匂いを嗅ぐことで、他の犬の情報を得たり、縄張りを確かめたりする、非常に重要な社会的活動です。人間にとってはただの寄り道に見えても、犬にとっては真剣な情報収集の時間なのです。

この本能的な欲求を十分に満たしてあげることが、犬の精神的な満足につながり、結果的に散歩全体をスムーズにします。散歩を「歩くこと」だけでなく、「探検すること」と捉え直し、犬のペースを尊重してあげましょう。

【わがままで歩かない】犬の要求にどう応える?

犬が「あっちに行きたい」「まだ帰りたくない」といった自己主張で立ち止まる場合、その要求にどう応えるかが今後の関係性を左右します。この行動は、犬が飼い主さんを試している、あるいは交渉しようとしているサインです。

飼い主さんがその日の気分で要求を受け入れたり拒否したりすると、犬は「粘れば要求が通るかも」と学習し、立ち止まり行動はさらに強化されてしまいます。大切なのは、力で支配するのではなく、信頼できるリーダーとして一貫した態度を示すことです。

今日からできる!犬が散歩中に立ち止まる時の正しい対処法

愛犬が立ち止まった時、どうすれば良いのでしょうか。原因に応じた正しい対処法を知ることで、状況を改善することができます。

まずは原因を見極める!愛犬の観察ポイント

対処法の第一歩は、なぜ立ち止まっているのか原因を見極めることです。愛犬の体の姿勢や視線、尻尾や耳の動きといったボディランゲージを注意深く観察しましょう。

体を低くして震えているなら「恐怖」、行きたい方向をじっと見つめているなら「自己主張」、特定の足をかばっているなら「痛み」というように、その時の状況と犬の様子を総合的に分析することが重要です。

【対処法:わがまま・要求】上手な誘導としつけのコツ

自己主張で立ち止まっている場合は、一貫した態度が何よりも重要です。犬の要求に根負けして従ってしまうと、その行動を学習してしまいます。

目を合わせず、話しかけない「戦略的無視」を貫き、犬が諦めて一歩でも動いたら、その瞬間に褒めてご褒美をあげましょう。

また、「おすわり」や「タッチ」など、別の指示を出して気持ちを切り替えさせるのも有効です。これにより、「立ち止まっても良いことはないが、飼い主に従えば良いことがある」と学習させます。

【対処法:恐怖・不安】安心させて自信をつけさせるアプローチ

犬が何かに恐怖を感じて立ち止まっている場合は、無理強いは絶対に禁物です。まずは飼い主さんが「安全基地」となり、犬を守る姿勢を見せましょう。

おやつやおもちゃなど、犬の大好きなものを使い、怖いものから気をそらしてその場から離れる手助けをします。怖い対象から十分に距離を取り、犬がリラックスできる状態から少しずつ慣らしていく「系統的脱感作」というアプローチが有効です。

飼い主さんが冷静で自信に満ちた態度でいることが、犬に安心感を与えます。

【対処法:疲れ・休憩】無理のない散歩プランの立て方

疲れや気候が原因で立ち止まっている場合は、犬の体調を最優先に考えましょう。日陰で少し休ませたり、水を飲ませたりするだけで、回復して再び歩き出せることが多いです。

次回からは散歩の時間を短くしたり、コースをアスファルトから土や芝生に変えたりするなど、愛犬に合わせた無理のない散歩プランを立ててあげましょう。

特に高齢犬や子犬は、飼い主が思っている以上に疲れやすいことを忘れないでください。

散歩がもっと楽しくなる!おすすめのコミュニケーション術

散歩中の立ち止まりを減らすには、散歩そのものの質を高めることも効果的です。毎日同じコースではなく、たまには道順を変えて新しい刺激を与えましょう。

また、散歩の途中に「アイコンタクトゲーム」や「タッチゲーム」といった短い遊びを取り入れることで、飼い主への集中力を高め、絆を深めることができます。

散歩が「飼い主さんとの楽しい時間」になれば、犬はもっと喜んで歩くようになるでしょう。

絶対にやめて!飼い主がやりがちなNG対応とイライラしないための心構え

愛犬が動かなくなった時、ついやってしまいがちな行動が、実は問題を悪化させていることがあります。

ここでは、絶対に避けるべきNG対応と、飼い主自身の心の持ち方について解説します。

NG対応①:リードを強く引っ張る、無理やり歩かせる

犬が立ち止まっている時に、リードを強く引っぱって無理やり動かそうとするのは最も避けるべき行動です。犬には、リードを強く引かれると反射的に反対方向へ力を入れる本能(抵抗反射)があります。

そのため、力ずくで引っぱることは物理的にも心理的にも対立を悪化させるだけです。また、首や体に負担をかけ、怪我の原因になったり、何よりも飼い主さんへの信頼を著しく損なったりする可能性があります。

NG対応②:大きな声で叱る、怒る

動こうとしない犬に対して、大きな声で叱ったり怒ったりすることも逆効果です。犬はなぜ叱られているのかを理解できず、ただ恐怖を感じるだけです。

その結果、飼い主さんに対して不信感を抱いたり、散歩そのものが嫌いになったりする可能性があります。また、飼い主さんの叱責に犬が興奮し、攻撃的な行動に出てしまうこともあり得ます。

NG対応③:おやつで安易に釣る

おやつの使い方は非常に重要です。恐怖で動けない犬をおやつで誘導し、怖い場所から遠ざけるのは有効な手段です。

しかし、自己主張で立ち止まっている犬を動かすためにおやつを見せて釣るのは、立ち止まりという行動自体にご褒美を与えていることになり、問題を悪化させます。

自己主張の場合は、犬が自ら動く、あるいは他の指示に従うといった、望ましい行動を示した「後」にご褒美として与えるべきです。この使い分けを理解することが重要です。

なぜNGなの?犬との信頼関係を壊す理由

これらのNG対応は、犬の「立ち止まる」というサインを無視し、力で押さえつけようとする行為です。犬は「自分の気持ちを理解してもらえない」「この人は信頼できない」と感じ、飼い主さんとの信頼関係は大きく損なわれます。

信頼関係が崩れると、散歩だけでなく、日常生活のあらゆる場面で問題行動を引き起こす原因となりかねません。大切なのは、犬の気持ちに寄り添い、なぜ立ち止まっているのかを理解しようと努める姿勢です。

まとめ:愛犬の「立ち止まる」サインを理解して、もっと豊かな散歩時間にしよう

愛犬が散歩中に立ち止まる行動は、飼い主を悩ませることもありますが、決して意味のない行動ではありません。

その一時停止は、痛み、恐怖、好奇心、そして自己主張といった、犬からの複雑で多層的なメッセージです。我々飼い主がすべきことは、その「声なき声」に真摯に耳を傾け、その意味を理解しようと努めることです。

まず、いかなる行動よりも先に、病気や怪我といった身体的な問題がないかを確認することが最優先です。その上で、恐怖や不安が原因であれば安心感を、自己主張が原因であれば一貫性のある態度を、そして本能的な欲求が原因であればそれを尊重する姿勢を示すことが求められます。

力で無理やり歩かせるのではなく、愛犬のサインを正しく読み解き、原因に応じた適切な対応を心がけること。このプロセスそのものが、犬との信頼関係を深める鍵となります。

散歩を単なる「タスク」ではなく、愛犬の世界を共に体験し、非言語的な対話を楽しむ「コミュニケーションの機会」と捉え直すことで、日々の散歩は、互いの絆を育むかけがえのない、豊かな時間へと変わっていくでしょう。

参考情報

関連記事

- 犬はなぜ嬉しいとしっぽを振るの?その理由と気持ちを読み解くヒントを分かりやすく解説

- なぜ犬は自分のおならに驚く?可愛い理由と健康チェックポイントを解説

- 犬はなぜ飼い主の顔をなめる?愛情表現から病気のサインまで5つの理由と対処法を解説

- 猫のゴロゴロ音 嬉しい時だけじゃない?その理由と意味を知ろう。あなたの愛猫の気持ちがもっとわかる

【免責事項】

本記事は、犬の行動に関する一般的な情報を提供するものであり、個々の犬の診断や治療に代わるものではありません。愛犬の健康や行動に異常が見られる場合は、必ず専門の獣医師にご相談ください。

スポンサーリンク

無理強いしない

犬が怖がっているときは、無理に引っ張らず、立ち止まって落ち着く時間を与えましょう。

安全な場所へ誘導する

来た道を引き返したり、静かな脇道に入ったりして、恐怖の原因から遠ざけてあげましょう。

ポジティブな経験を

怖がる場所の手前で、おやつをあげたり褒めたりして、少しずつ良い記憶で上書きしていくことも有効です。