スポンサーリンク

「サメは泳ぎ続けなければ死んでしまう」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。この言説は広く知られていますが、果たしてこれはサメ全てに当てはまる真実なのでしょうか?

本記事では、この一般的な認識の真偽を、サメの驚くべき生理学的適応と多様な生態に基づいて詳しく解説していきます。

「止まると死ぬ」説の真偽:サメの多様な生態

サメに関する一般的な認識として、「止まると死んでしまう」という言説は広く浸透しています。

しかし、この命題の真偽は、サメの種類や彼らが進化の過程で獲得した独自の生理学的適応によって大きく異なることが明らかになっています。

サメが止まると死んでしまうと言われる理由とは?

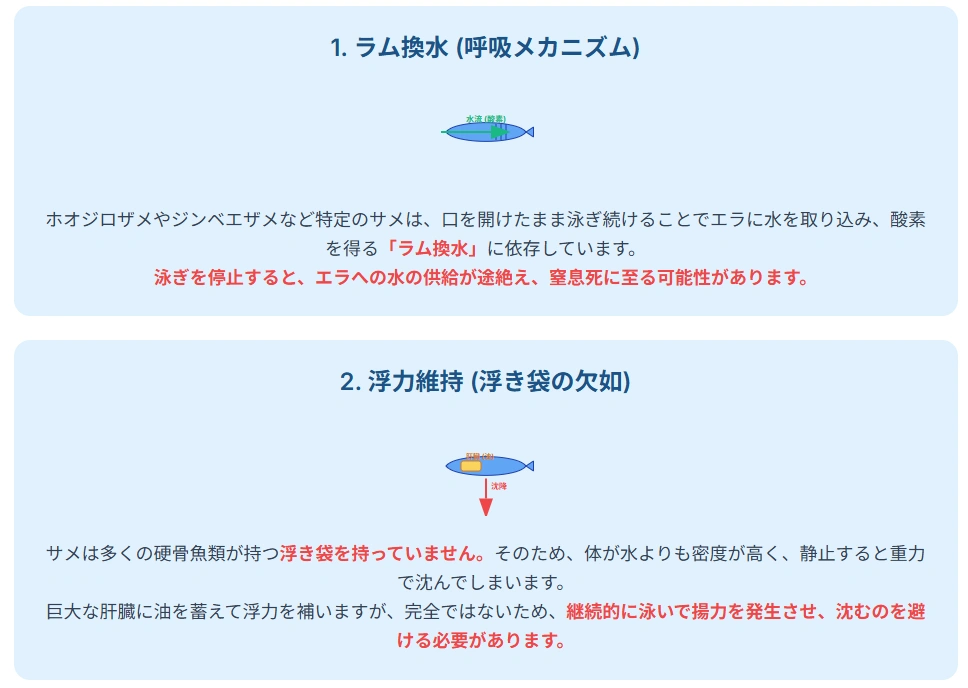

サメが止まると死んでしまうと言われる主な理由は、彼らの呼吸メカニズムと浮力維持の特性にあります。

ホオジロザメやジンベエザメのような特定のサメは、口を開けたまま泳ぎ続けることでエラに水を取り込み酸素を得る「ラム換水」という呼吸方法に依存しています。もし泳ぎを停止すると、エラへの水の供給が途絶え、酸素の取り込みが極端に減少し、最終的には窒息死に至る可能性があります。

また、サメは多くの硬骨魚類が持つ浮き袋を持っていません。そのため、彼らの体は水よりも密度が高く、物理的に静止すると重力によって沈んでしまいます。

この浮力不足を補うために、巨大な肝臓に大量の油を蓄えていますが、これだけでは完全に沈降を防ぐことはできません。継続的に泳ぐことで揚力を発生させ、沈むのを避ける必要があるのです。

本当にすべてのサメが止まると死ぬわけではない?

「サメは止まると死ぬ」という命題は、全てのサメに一律に当てはまるわけではありません。これは、サメの生物学における最も重要なニュアンスの一つです。

ナースザメ、イタチザメ、ドチザメ、ネコザメ、レオパードシャーク、イヌザメといった多くのサメは、口や頬の筋肉を能動的に動かすことで、静止した状態や海底に横たわった状態でも継続的に呼吸を続けることができます。

この呼吸方法は「バッカルポンピング」と呼ばれます。

さらに、アカシュモクザメは、冷たい深海での捕食行動を有利に進めるため、潜水時に一時的に鰓を閉じて体温を維持していることが最近の研究で明らかになりました。

これは、事実上「息を止める」ことと同じであり、サメの呼吸メカニズムが単一的ではなく、特定の環境圧力に応じて多様な進化を遂げていることを示す顕著な例です。

サメの「止まると死ぬ」説はどこから来たのか?

「サメは止まると死んでしまう」という話を聞いたことがあるかもしれません。

でも、これはすべてのサメに当てはまるわけではなく、実は「半分だけ本当」の話なのです。

なぜこの話が広まったかというと、特定の種類の大きなサメの呼吸の仕方が特に注目されたからだと考えられています。これらのサメは「ラム換水(ラムかんすい)」という特別な方法で呼吸します。ラム換水とは、サメが口を開けたまま泳ぎ続けることで、水がエラを通り抜け、そこから酸素を取り入れる呼吸方法のことです。まるで私たちが歩きながら息をするようなイメージですね。

しかし、世の中には非常に多くの種類のサメがいます。ラム換水でしか呼吸できないサメもいれば、止まっていてもエラを動かして呼吸できるサメもいます。海底でじっと動かずにいられるサメもいるんですよ。

この誤解は、科学的な情報が一般に広まっていく過程で、一部の代表的なものが、まるでサメ全体の真実であるかのように受け取られてしまうという、情報伝達の難しさを示しています。

長い間、「サメは止まると死ぬ」という話は広く信じられてきました。でも、科学者たちがサメについて詳しく研究を進めるにつれて、この考えがすべてのサメの多様な生態を考慮に入れていないことが分かってきたのです。

なぜ泳ぎ続けないと酸欠になる?サメの呼吸の仕組み

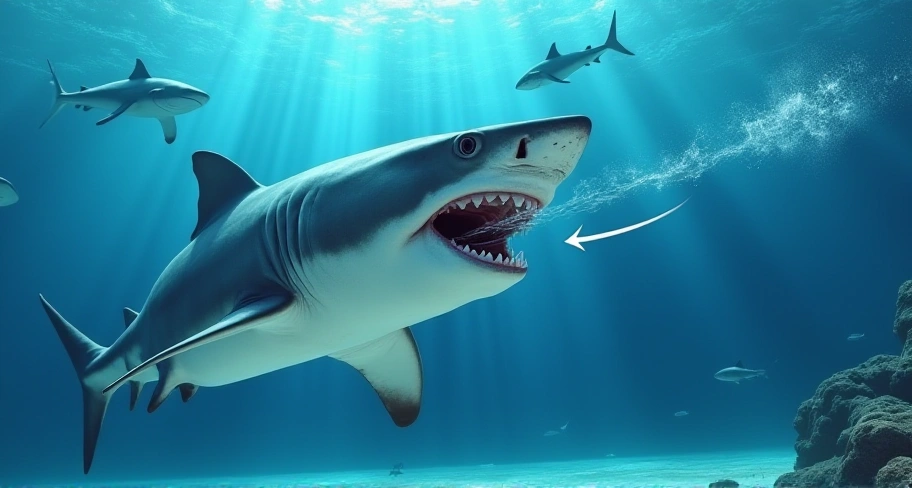

サメが泳ぎ続けないと酸欠になる理由は、彼らの独特なエラ呼吸の仕組みに深く関係しています。

サメの「エラ呼吸」の特殊性とは?

サメは、多くの硬骨魚類が持つような鰓蓋(えらぶた)を持たず、代わりに通常5〜7対の鰓孔(えらあな)を通じて呼吸を行います。

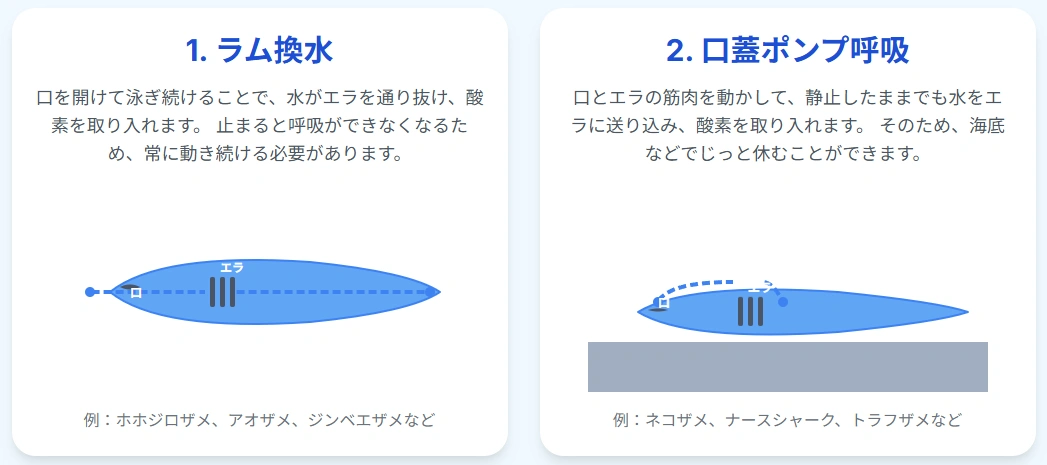

この鰓孔を通じて水中の酸素を取り込む方法には、主に二つの異なるメカニズムが存在し、これが「止まると死ぬ」という命題の真偽を分ける決定的な要因となります。

口を開けて泳ぐ「ラム換水」とは?

ラム換水は、サメが口を開けたまま泳ぎ続けることで、水がその口からエラへと受動的に流れ込み、そこから酸素を取り込む呼吸方法です。

このメカニズムは、高速で継続的に遊泳する魚類、例えばマグロなどにも共通して見られます。サメの遊泳速度が速ければ速いほど、エラを通過する水の量が増加し、結果としてより効率的に酸素を体内に取り込むことができます。

このラム換水に主に依存しているのは、ホオジロザメ、ジンベエザメ、アオザメといった、外洋を高速で泳ぎ回る大型のサメたちです。これらのサメは、口や頬の筋肉(頬筋)が十分に発達していないため、自力で水を吸い込む能力が限られています。

そのため、泳ぎを停止するとエラへの水の供給が途絶え、酸素の取り込みが極端に減少し、体内の酸素レベルが急速に低下し、最終的には窒息死に至る可能性があります。

止まっても呼吸ができるサメもいる?その種類と仕組み

止まっても呼吸ができるサメも存在します。彼らは「バッカルポンピング」という呼吸方法を採用しています。バッカルポンピングは、サメが口や頬の筋肉(頬筋)を能動的に収縮・弛緩させることで、ポンプのように水を口からエラへと積極的に送り込み、酸素を取り込む呼吸方法です。

このメカニズムのおかげで、これらのサメは静止した状態や、あるいは海底に横たわった状態でも継続的に呼吸を続けることができます。

ナースザメ、イタチザメ、ドチザメ、ネコザメ、レオパードシャーク、イヌザメなど、主に沿岸域の浅瀬や海底付近に生息する多くのサメがこの呼吸方法を採用しています。

これらのサメの中には、普段から海底でじっとしている性質を持つ種も少なくありません。一部のサメ、特に砂の中に身を隠す習性のある種(例:エンジェルシャーク)には、目のすぐ後ろに「気門」と呼ばれる小さな呼吸孔が存在します。

この気門は、口が砂に埋もれて使えない状態でも、そこから水を取り込んでエラに送り込む補助的な役割を果たします。これはバッカルポンピングの一種であり、特定の生息環境における生存戦略として進化的に獲得された適応です。

スポンサーリンク

サメの継続的な遊泳を支える他の要因

サメが常に動き続ける傾向がある理由は、呼吸のための酸素供給だけではありません。彼らの独特な身体構造と生理機能が、継続的な遊泳を必要とする、あるいはそうせざるを得ない他の要因も存在します。

浮き袋を持たないサメの浮力維持の仕組み

多くの硬骨魚類が体内に持つ浮き袋(浮力を調整し、水中で静止することを可能にする器官)を、サメは持っていません。この根本的な構造の違いにより、サメの体は水よりも密度が高く、物理的に静止すると重力によって沈んでしまうという宿命を背負っています。

サメは、浮き袋を持たないことによる浮力不足を補うために、体積の大部分を占める巨大な肝臓に大量の油(特にスクアレン)を蓄えています。

この油は水よりも軽いため、浮力を得るのに一定の役割を果たしています。しかし、この肝油だけでは完全な浮力を得るには不十分であり、完全に静止した状態では、結局のところ沈降を避けることはできません。

呼吸方法がラム換水であろうとバッカルポンピングであろうと、全てのサメは浮き袋を持たないという共通の特性を持つため、静止すれば必ず沈むという物理的な制約を抱えています。これは、彼らが継続的に泳ぐ大きな動機の一つとなります。

遊泳が生み出す揚力の重要性

サメの尾鰭は、通常、上部が下部よりも長い「異尾」と呼ばれる非対称な形状をしています。この特殊な形状により、尾鰭を振ることで水を後方だけでなく、やや斜め下方向に押し出すことができ、これにより前方への推進力と同時に上方への揚力(浮き上がる力)を発生させます。

さらに、重心よりも前方に位置する胸鰭も、飛行機の翼のように機能し、遊泳中に水流を受けて揚力を生み出し、サメの姿勢を安定させ、沈降を防ぐ役割を担っています。

鳥が一定速度以下で飛行すると揚力を失って失速し、地面に落ちてしまうのと同様に、サメも一定速度以下で泳ぐと胸鰭による揚力が不足し、結果として沈んでしまいます。

このため、「泳ぎ続けないと溺れる」という一般的な表現は、鰓への酸素供給の問題だけでなく、この浮力維持のための揚力発生の必要性も示唆している場合があります。

ヒラシュモクザメは、遊泳エネルギーを節約するための独自の適応を進化させています。彼らは体を横に傾けて泳ぐことで、背びれの効果により揚力発生部位のスパン(幅)を長くし、より効率的に揚力を発生させることが可能になります。

これは、浮力維持のためのエネルギー消費を最小限に抑えつつ、継続的な遊泳を可能にするための巧妙な進化戦略です。

サメのブレーキ能力の欠如とは

サメの鰭は、硬骨魚類のように自在に動かすことができる鰓蓋や胸鰭とは異なり、比較的硬く、可動性が限定的です。特に、能動的に「ブレーキをかける」能力が乏しいとされています。

彼らは急停止するのではなく、徐々に速度を落とすか、方向転換によって停止に近い状態を作り出すことが多いです。

このため、「サメは止まれない」という表現は、呼吸の問題だけでなく、物理的に急停止が難しいという側面を指していることもあります。これは、彼らが常に獲物を追跡し、広大な海洋を移動する捕食者としての生活様式に適応した結果とも考えられます。

サメが泳ぐのをやめるとどうなる?驚きの生理現象

サメが泳ぐのをやめた場合、その種類によって異なる生理現象が生じます。

酸素不足がサメの体に与える影響とは

ラム換水に依存するサメにとって、泳ぎを停止することは致命的な酸素不足を招きます。エラを通過する水の量が極端に減少するため、酸素の取り込みが滞り、体内の酸素レベルが急速に低下します。

これにより、細胞や組織が機能不全に陥り、最終的には窒息死に至る可能性があります。酸素欠乏状態に陥った魚類は、一般的に鰓蓋運動の増加(より多くの水を取り込もうとする)、遊泳行動の鈍化、体色の暗化といった行動的・生理学的変化を示します。

重度の酸素欠乏は、鰓の組織に充血や出血、さらには壊死崩壊を引き起こし、生命維持が不可能となります。

サメの休息法:海流を利用した省エネ戦略

「サメは泳ぎ続けなければ死んでしまう」という一般的な認識がある中で、実はサメもある方法で休息を取ることが判明しています。

米・フロリダ国際大学の最新調査により、オグロメジロザメがベルトコンベアのように海流に乗って、泳ぎのエネルギー消費を抑えていることが明らかになりました。

研究主任のヤニス・パパスタマティウさんは、サメが上昇海流に乗ることで、通常の泳ぎにおけるエネルギー消費の約15%を節約できていたと説明しています。サメは上昇海流に乗ることで体をリラックスさせ、筋肉の動きを最小限に抑えていたのです。

この行動は、鳥類が上昇気流を利用して最小限のエネルギー消費で空中にとどまるのと非常に似ていると、ヤニス・パパスタマティウさんは述べています。サメたちは日中にこのような休息を取ることで、夜間の狩りに備えているのかもしれません。

サメの生態に隠された生存戦略:種類ごとの適応

サメの呼吸メカニズムには、ラム換水とバッカルポンピングという二大類型が存在し、これによって静止できる種とできない種に明確に分かれます。

これは、進化が特定の環境圧に対する最適な生理学的・行動的適応を導いた結果であり、サメの多様性を理解する上で極めて重要な要素です。

深海ザメの特殊な「息を止める」行動とは

アカシュモクザメは、サメの呼吸に関する一般的な理解をさらに深める、非常に興味深い特殊な適応を持つ種です。このサメは、冷たい深海での捕食行動を有利に進めるため、潜水時に一時的に鰓を閉じて体温を維持していることが最近の研究で明らかになりました。

この行動は、事実上「息を止める」ことと同じであり、鰓に水を通さないことで体温が周囲の冷たい海水に奪われるのを防いでいます。

観測データからは、アカシュモクザメが水温約26℃の表層から5~11℃の深層へと複数回潜水し、一度に5~7分間もの間、深層に留まっていたことが示されています。

驚くべきことに、潜水中も深部体温はほぼ一定に保たれており、浮上の最終段階でようやく急低下しました。このような「息を止める」能力は、周囲の低温環境下で自身の体温を高く維持し、狩りの能力を向上させるための高度な生理学的適応と考えられています。

これは、サメの呼吸メカニズムが単一的ではなく、特定の環境圧力に応じて多様な進化を遂げていることを示す顕著な例です。

底生サメの特殊な呼吸方法とは?

底生サメの多くは、バッカルポンピングという特殊な呼吸方法を採用しています。ナースザメ、ドチザメ、ネコザメ、イタチザメ、レオパードシャーク、イヌザメなどがこの呼吸方法を用いる代表的な種です。

彼らは口や頬の筋肉を能動的に動かすことで、静止した状態でもエラに新鮮な海水を送り込み、酸素を効率的に取り込むことができます。彼らの生態は、海底でじっと獲物を待ち伏せたり、休息したりすることに適応しています。

一部の種、例えば砂の中に身を隠す習性のあるエンジェルシャークには、目のすぐ後ろに「気門」と呼ばれる小さな呼吸孔が存在します。

この気門は、口が砂に埋もれて使えない状態でも、そこから水を取り込んでエラに送り込む補助的な役割を果たし、底生生活における生存戦略として進化的に獲得された適応です。

サメの種類によって異なる「止まると死ぬ」真偽

サメの呼吸方法(ラム換水かバッカルポンピングか)は、その種の生活様式、捕食戦略、および生息地の選択に直接的な進化的な影響を与えていることが示唆されます。

ラム換水は高速遊泳に最適化されており、外洋の広大な空間で高速で獲物を追跡する捕食者に見られます。一方、バッカルポンピングは静止呼吸を可能にし、海底や岩礁域といった複雑な環境で、静止して獲物を待ち伏せたり、ゆっくりと探索したりする生活様式を持つサメに見られます。

「サメは止まると死ぬ」という一般的な認識は、ラム換水に依存する特定の大型サメの生態が強調され、サメ全体の多様性が十分に認識されていないことに起因する「部分的な真実」であると考えられます。

この認識は、科学的な事実が一般に普及する過程において、特定の象徴的な種が全体を代表してしまうという、情報伝達上の課題を示唆しています。

サメが単一の生理学的制約に縛られることなく、それぞれの生態的ニッチや直面する環境条件に応じて、驚くほど多様な生理学的・行動的適応を進化させてきたことを示唆しています。

まとめ:サメの「止まると死ぬ」説は奥が深い!

「サメは止まると死ぬ」という一般的な認識は、全てのサメに当てはまるものではなく、その真偽はサメの種類によって大きく異なります。

これは、サメの呼吸メカニズムと、浮力維持のための生理学的・物理的制約の組み合わせによって決まる複雑な問題です。

ラム換水に依存するホオジロザメやジンベエザメのような外洋性の高速遊泳種は、泳ぎを止めるとエラへの酸素供給が途絶え、窒息する可能性があります。

これらのサメにとって、継続的な遊泳は生命維持に不可欠です。一方、バッカルポンピングを行うナースザメやネコザメ、ドチザメのような底生性や沿岸性のサメは、口や頬の筋肉を能動的に動かすことで、静止した状態でも効率的に呼吸が可能です。

彼らは海底で休息したり、獲物を待ち伏せたりすることができます。さらに、アカシュモクザメのように深海潜水時に一時的に「息を止める」という、極めて特殊な生理学的適応を持つ種も存在し、サメの呼吸戦略の多様性を示しています。

呼吸の問題に加えて、サメは浮き袋を持たないため、静止すれば沈んでしまうという物理的な制約を抱えています。このため、肝臓の油だけでは不十分であり、遊泳による揚力発生が浮力維持に不可欠です。また、鰭の構造から能動的なブレーキ能力が乏しいことも、彼らが常に動き続ける一因となっています。

サメは、地球上で約4億年もの長い進化の歴史を持つ、非常に古くから存在する生物群です。この途方もない時間の中で、彼らは海洋の多様な環境に適応し、驚くべき生理学的・行動的特徴を発達させてきました。

「止まると死ぬ」という問いに対する答えの複雑さは、サメという生物群がいかに多様性に富み、それぞれの生息環境や生活様式に合わせて独自の進化を遂げてきたかを明確に示しています。

彼らの生存戦略は、単一のルールに縛られることなく、環境圧に対する巧妙な適応の連続として理解されるべきであり、その多様性こそがサメの真の魅力であり、研究対象としての尽きない興味深さを提供しています。

参考情報

関連記事

免責事項

記事内の情報は、執筆時点での科学的知見に基づくものであり、将来的に新たな研究によって更新される可能性があります。本記事の内容は、いかなる種類の医学的、法的、または専門的な助言を意図するものではありません。情報の利用に関しては、読者自身の判断と責任において行ってください。

スポンサーリンク