スポンサーリンク

スマートフォンの予期せぬ再起動は、多くの利用者にとって不安な現象です。もしかしたらウイルスに感染したのではないかと心配になる方もいるでしょう。

この現象は、ウイルス感染の兆候の一つであることは確かですが、必ずしもウイルスだけが原因ではありません。実際には、スマートフォンの使用状況、内部状態、さらには物理的な劣化など、様々な要因が絡み合って発生する可能性があります。

スマホの勝手な再起動:ウイルス感染の可能性と多岐にわたる原因

スマホの勝手な再起動はウイルスが原因?そのサインとメカニズム

スマートフォンの勝手な再起動は、ウイルス感染の可能性を示唆する異常動作の一つです。しかし、「再起動=ウイルス感染」という短絡的な認識は誤解を招くことがあります。実際には、複数の要因が絡み合って異常動作を引き起こす可能性を理解することが重要です。

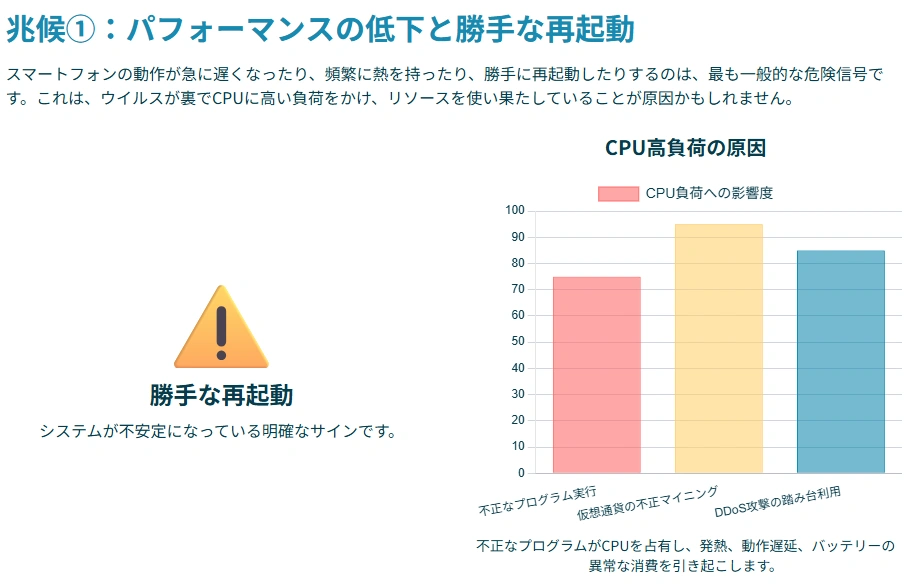

ウイルス感染が疑われる場合、勝手な再起動以外にも様々な異常な振る舞いが見られます。

例えば、スマートフォンが頻繁に熱を持ったり、動作が著しく遅くなったり、バッテリーの消費が異常に早くなったりすることがあります。

これは、ウイルスがバックグラウンドで不正なプログラムを実行し、中央演算処理装置(CPU)に過度な負荷をかけ、デバイスのリソースを大量に消費しているためです。仮想通貨の不正マイニングや分散型サービス拒否(DDoS)攻撃の踏み台として利用されている場合も、デバイスは常に高負荷状態となり、発熱やバッテリーの急速な消耗を引き起こします。

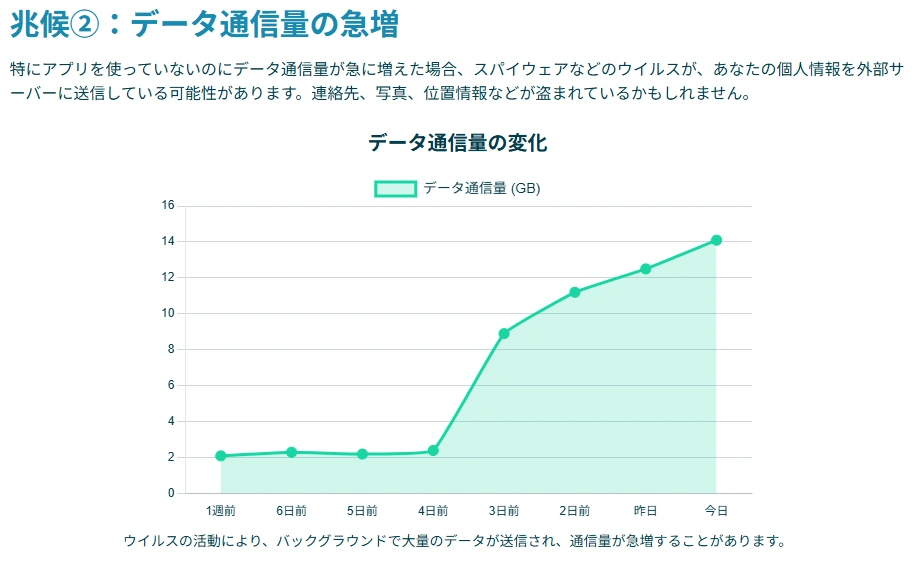

また、身に覚えがないのにデータ通信量が急増している場合も注意が必要です。ウイルス、特にスパイウェアなどがバックグラウンドで個人情報を外部に送信するために大量のデータ通信を消費している可能性があります。

連絡先、写真、位置情報、閲覧履歴などが外部のサーバーに送信されていることで、通信量が急増し、プライバシー侵害や詐欺被害につながるリスクがあります。

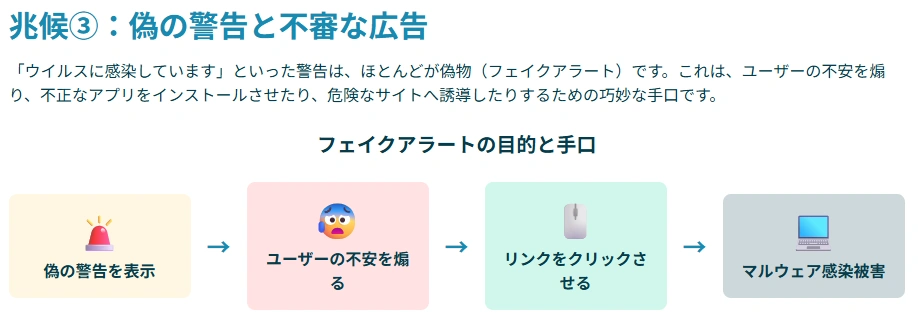

さらに、「ウイルスに感染しています」といった警告や、不審な広告が頻繁に表示される場合も、不正なプログラムが侵入している可能性があります。

ただし、これらのポップアップの多くは「フェイクアラート」であり、利用者の不安を煽って不正なサイトへ誘導したり、マルウェアをダウンロードさせたりすることが目的です。これらの偽警告は、利用者の恐怖や焦りといった心理的な弱点につけ込み、不審なリンクをクリックさせたり、不要なアプリをインストールさせたりすることで、さらなる被害を引き起こすことを目的とした巧妙な手口です。

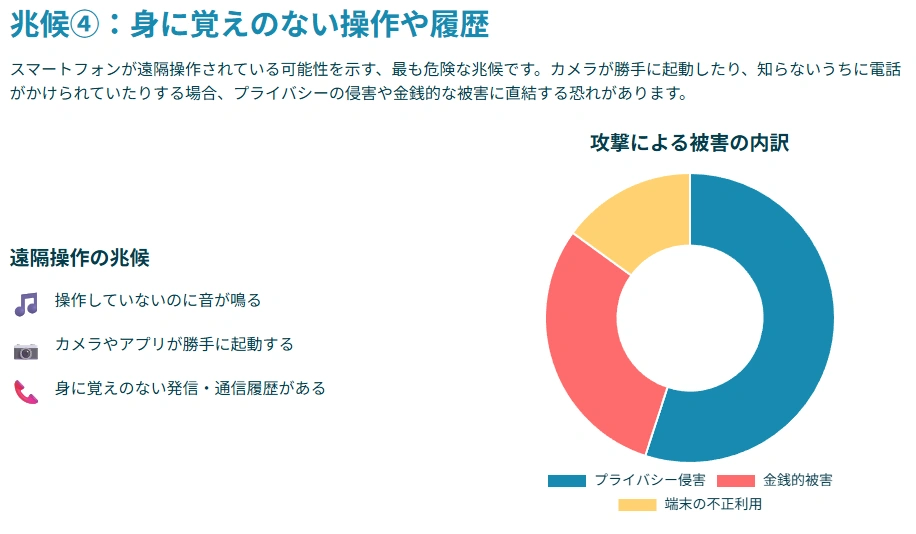

スマートフォンを操作していないのに操作音が鳴ったり、カメラや見覚えのないアプリが勝手に起動したり、身に覚えのない発信履歴が残ったりする場合も、ウイルスが遠隔操作を行っている疑いがあります。

金銭目的のウイルスの場合、遠隔操作でカメラが起動して写真を撮影されたり、身に覚えのない発信履歴が残ったりするケースも報告されています。これらの現象は、マルウェアがデバイスの制御を奪い、利用者のプライバシーを侵害したり、金銭的な被害をもたらしたりする可能性を示唆しています。

ウイルス以外でスマホが勝手に再起動する原因とは?

スマートフォンが勝手に再起動する現象は、ウイルス感染以外にも様々な原因が考えられます。これらの原因を理解することは、適切な対処法を見つける上で不可欠です。

まず、スマートフォンのストレージ(保存容量)やメモリ(一時的な作業領域)が不足している場合、再起動を引き起こすことがあります。新しいデータが保存できなかったり、アプリの実行に必要な情報が一時的に置けなくなったりして、正常な動作ができなくなるためです。

特に、多くのアプリを同時に起動したり、負荷の大きいゲームや動画編集を行ったりすると、メモリが不足しやすくなります。利用者が自身のスマートフォンのハードウェア性能、特にメモリ容量を十分に考慮せずに、多数のアプリをインストールしたり、高負荷な作業を日常的に行ったりするデジタル習慣は、デバイスの性能との間にミスマッチを生じさせる可能性があります。

次に、スマートフォンのOS(iOSやAndroid™)のバージョンが古い場合や、特定のサードパーティ製アプリに不具合がある場合も、再起動の原因となります。OSアップデートには不具合修正が含まれることが多く、アプリも特定のバージョンで不具合が生じたり、正常にアップデートできていない場合に問題を引き起こすことがあります。

スマートフォンの安定性は、ハードウェアだけでなく、その上で動作するソフトウェアエコシステム全体に依存していると言えます。

さらに、スマートフォンのリチウムイオンバッテリーは消耗品であり、日常的に充放電を繰り返すことで経年劣化が進み、電力供給が不安定になり、再起動の原因となることがあります。満充電での最大容量が減少したり、内部でガスが発生して膨張したりするケースも見られます。

バッテリーの劣化は、単に充電の持ちが悪くなるだけでなく、電力供給の不安定化による予期せぬ再起動、さらにはバッテリーの膨張や発火といった安全上のリスクにもつながる可能性があります。また、SIMカードの劣化や挿入口の汚れによって電気の流れに不具合が生じ、異常を感知したスマートフォンが再起動することもあります。

物理的な故障や、スマートフォンが過度に熱を持つことも再起動の原因になります。負荷の高いアプリの長時間使用、充電しながらの使用、高温環境での使用などが発熱の主な原因です。また、純正ではない充電ケーブルの使用や、充電中の過充電もバッテリーに負荷をかけ、発熱や再起動につながることがあります。

デバイスの異常動作は、単なるハードウェアの故障やソフトウェアの問題だけでなく、利用者の「利用習慣」に深く根ざしていることがあります。例えば、「ながら充電」はバッテリーとCPUの両方に負荷をかけるため、発熱リスクを著しく高める一般的な習慣です。

スマホが勝手に再起動するのは寿命のサイン?見極め方と対策

スマートフォンが勝手に再起動する現象は、デバイスの寿命が近づいているサインである可能性も考えられます。特に、バッテリーの劣化や本体の物理的な故障が原因である場合、それはデバイスの寿命を示す重要な兆候と言えます。

バッテリーの劣化は、スマートフォンの寿命と密接に関わっています。リチウムイオンバッテリーは消耗品であり、充放電を繰り返すことで確実に劣化が進みます。この劣化により電力供給が不安定になると、スマートフォンは正常な動作を維持できなくなり、再起動を繰り返すことがあります。

バッテリーの最大容量が減少したり、物理的に膨張したりする症状が見られる場合は、寿命が近いことを示唆しています。このような場合、バッテリー交換を検討するか、スマートフォンの買い替えを検討することが適切な対策となります。

また、本体の物理的な故障も再起動の原因となり、これはデバイスの寿命のサインの一つです。落下による衝撃や水濡れなど、目に見える損傷がなくても内部で問題が発生している可能性があります。

負荷の高いアプリの長時間使用や充電中の使用、高温環境での使用による過熱も、本体に負担をかけ、故障や再起動につながることがあります。このような場合は、使用を一時中断して冷却したり、充電中の使用を避けたり、高温環境での使用を控えることが対策となります。もし物理的な故障が疑われる場合は、専門の修理業者やメーカーに相談することが重要です。

SIMカードの劣化も再起動の原因となることがあり、これも広義の「寿命」に関連する問題と言えます。SIMカードの劣化や挿入口の汚れによって電気の流れに不具合が生じると、スマートフォンが異常を感知して再起動することがあります。

この場合は、携帯キャリアショップでSIMカードを交換することで問題が解決する可能性があります。

このように、スマートフォンの勝手な再起動は、単なる一時的な不具合だけでなく、バッテリーや本体、SIMカードといった構成部品の劣化や故障、つまりデバイスの寿命が近づいているサインである可能性も十分にあります。

見極め方としては、再起動が頻繁に起こり、上記のウイルス以外の原因に心当たりがある場合、特にバッテリーの持ちが悪くなったり、本体が異常に熱を持ったりする症状が伴う場合は、寿命を疑い、適切な対策を講じることが賢明です。

もしかしてウイルス?スマホの感染チェックと確認方法

スマートフォンが異常な動作を示した場合、ウイルス感染を疑うのは自然なことです。しかし、ウイルス感染の兆候は多岐にわたり、その確認方法もいくつか存在します。

無料でできる!スマホのウイルスチェック方法

スマートフォンがウイルスに感染しているか確認する方法として、まずは信頼できるセキュリティアプリを利用することが挙げられます。多くのセキュリティソフトは有料ですが、無料体験版が提供されていることもあります。

これらのアプリをインストールし、最新バージョンに更新した上で、スマートフォン全体をスキャンしてウイルスを検出し、駆除を試みることができます。ノートンやアバストなどのモバイルセキュリティアプリは、マルウェアやランサムウェアの脅威からスマートフォンを保護する機能を提供しており、危険なネットワークへの警告表示や詐欺サイトの検出機能も備わっています。定期的なスキャンは、静かに潜むタイプのマルウェアを発見し、駆除するために不可欠です。

また、費用をかけずにできることとして、スマートフォンの異常な動作を注意深く観察すること自体がウイルスチェックの第一歩となります。例えば、身に覚えがないのにデータ通信量が急増しているか、スマートフォンが頻繁に熱を持ったり、動作が著しく遅くなったり、バッテリーの消費が異常に早くなったりしていないかを確認します。

これらはすべてウイルス感染の可能性を示す兆候です。さらに、身に覚えのないアプリがインストールされていないか、操作していないのに操作音が鳴ったり、カメラや見覚えのないアプリが勝手に起動したり、身に覚えのない発信履歴が残ったりしていないかを確認することも重要です。

ブラウザのキャッシュや履歴にウイルスの痕跡が残っている場合があるため、これらを削除することも無料でできる対策の一つです。これにより、不正なスクリプトや感染源となる可能性のあるデータがデバイス内に残ることを防ぎ、クリーンな状態を維持するのに役立ちます。

スマホがウイルスに感染しているか調べるには?Androidでの確認方法

Androidスマートフォンがウイルスに感染しているか調べるには、いくつかの具体的な症状を確認することが重要です。

まず、データ利用量が不自然に増加していないか確認します。スマートフォンでデータ通信をしていないのに、データ利用量が急激に増加している場合は、第三者の個人情報への不正アクセスや、ウイルスに感染した複数の端末を踏み台にしたDDoS攻撃に加担している可能性があります。

身に覚えがないのに急激にデータ利用量が増えているときは、不審なアプリを削除し、構成プロファイルを確認してください。もしも不審な構成プロファイルがインストールされている場合は、すぐにインターネットから切断してスマートフォンを初期化することを検討しましょう。

次に、身に覚えのない請求が届いていないか確認します。特に「スパイウェア」と呼ばれるウイルスは、入力したログインIDやパスワード、個人情報、クレジットカード情報が盗まれるおそれがあります。

アプリやサービスの架空請求が表示されたり、クレジットカードに利用した覚えがない決済履歴があったり、ネットバンクのお金が引き出されているときはスパイウェアに感染している可能性があります。

スマートフォンが操作できなくなり、特定のメッセージが表示される場合も注意が必要です。ウイルスの中には、スマートフォンのファイルを暗号化させたり、画面をロックしてスマートフォン本体を操作できないようにさせたりする「ランサムウェア」と呼ばれるものがあります。これは個人や企業も標的にされ、元に戻すことを引き換えに金銭を要求するメッセージが表示されます。

スマートフォンの動作が不自然に重くなったり熱くなったりする場合も、ウイルス感染の可能性があります。ウイルスはスマートフォンの持ち主にバレないようにバックグラウンドで動作するものもあり、そのためスマートフォンを使うとメモリが不足して動作が重くなったり、負荷がかかって本体が発熱したりする悪影響をおよぼすことがあります。

スマートフォンが勝手に再起動を繰り返す場合も、ウイルス感染の可能性があります。ウイルスがシステムに異常を起こし、不正なプログラムを実行している可能性があるため、放置してはいけません。

もしもスマートフォンが再起動を繰り返す場合は、セーフモードで起動し、問題が解決するか確かめましょう。Android端末では、セーフモードで再起動することで、ウイルスを含むサードパーティ製アプリの影響を排除し、安全に削除することが可能です。不審なアプリがインストールされている場合は、セーフモード状態でアンインストールするのもおすすめです。

また、アプリの一覧に見覚えのないアプリやインストールした記憶のないアプリがある場合も、ウイルスの可能性があります。ウイルスは不正なリンクをタップしたことや、脆弱性があるWi-Fi®を経由して、勝手にインストールされることがあります。

カメラやマイクが勝手に起動する現象も、ウイルス感染の兆候です。この手口は「トロイの木馬」と呼ばれるマルウェアの一種で、起動した覚えがないのにカメラやマイクのアイコンが表示されて盗撮・盗聴されるウイルスです。

勝手にスマートフォンを操作し、周囲の音を録音して第三者へ送ったり、カメラを起動して周りの映像を盗撮したりするため、プライバシーを侵害されるおそれがあります。

最後に、スマートフォンやアプリが利用できなくなるケースもあります。中にはスマートフォンを破壊すること自体が目的のウイルスもあり、スマートフォンの操作を阻害してデータを破壊してしまう場合があります。最悪のケースではスマートフォンが起動しなくなり、初期化もできなくなってしまうこともあります。

スマホウイルス感染警告画面は本物?偽物の見分け方

スマートフォンに表示される「ウイルスに感染しました」といった警告画面の多くは、実は偽物です。これらは「フェイクアラート」と呼ばれ、利用者の不安を煽って不正なサイトへ誘導したり、マルウェアをダウンロードさせたりすることが目的です。

これらの偽警告は、利用者の恐怖や焦りといった心理的な弱点につけ込み、不審なリンクをクリックさせたり、不要なアプリをインストールさせたりすることで、さらなる被害を引き起こすことを目的とした巧妙な手口です。

例えば、「あなたのデバイスは30秒後にロックされます!」といった緊急性を煽る表示は、利用者に冷静な判断をさせず、誤った行動を促します。

このような偽の警告メッセージが繰り返しポップアップ表示される場合、それは罠サイトに誘導する手口であり、無視してWebサイトを閉じれば金銭請求されたり、ウイルスに感染したりすることはありません。

ただし、偽の警告メッセージの画面に表示されている「OK」のボタンや、「ウイルスを今すぐ除去」などのボタンをタップしてはいけません。タップすると、悪意のあるアプリをインストールする画面に誘導されることもあるため、誤ってタップしないように注意してください。

表示された警告の内容を鵜呑みにせず、その背後にある「意図」を疑うリテラシーが、二次的な被害を防ぐ上で極めて重要です。もしも何度も警告メッセージが表示される場合は、ブラウザのキャッシュを削除することで解決することがあります。

スポンサーリンク

スマホがウイルスに感染したら?すぐにできる対処法と駆除方法

スマートフォンがウイルスに感染したと思われる症状があった場合、被害を拡大させないために、すみやかに対処する必要があります。

以下の手順で、ウイルスによる被害を抑え、速やかに駆除しましょう。

感染したウイルスをスマホから消す方法

感染したウイルスをスマートフォンから消すためには、いくつかの段階的な対処法があります。

まず、ネットワークの遮断が重要です。Wi-Fiやモバイルデータ通信を切断し、機内モードをオンにすることで、不正な通信を停止し、ウイルスの拡散を防ぎます。これは、サイバーセキュリティにおける「封じ込め」の概念に相当し、感染が疑われるデバイスからのデータ流出や、他のデバイスへの感染拡大を物理的に停止させる最も即効性のある手段です。

インターネット経由での不正な操作や情報送信を遮断することで、被害の拡大を最小限に抑えることが可能となります。

次に、不審なアプリのアンインストールを行います。身に覚えのないアプリや、異常が現れ始めた頃にダウンロードしたアプリを特定し、アンインストールしましょう。Android端末では、セーフモードで再起動することで、ウイルスを含むサードパーティ製アプリの影響を排除し、安全に削除することが可能です。

マルウェアは通常の起動モードでは自身を隠蔽したり、削除を妨害したりする可能性があるため、セーフモードはOSの基本的な機能のみで起動し、マルウェアの活動を抑制する戦略的な診断・修復環境を提供します。

信頼できるセキュリティアプリでのスキャンと駆除も不可欠です。信頼できるセキュリティアプリをインストールし、最新バージョンに更新した上で、スマートフォン全体をスキャンしてウイルスを検出し、駆除します。

ウイルスに感染していた場合、アプリのアンインストールを促す警告画面が表示されるなど、すぐに取るべき行動が指示されるので、表示に従って操作してください。定期的なスキャンは、静かに潜むタイプのマルウェアを発見し、駆除するために不可欠です。

ブラウザのキャッシュと履歴の削除も行いましょう。ブラウザのキャッシュや履歴にウイルスの痕跡が残っている場合があるため、これらを削除して端末の安全性を高めます。

これにより、不正なスクリプトや感染源となる可能性のあるデータがデバイス内に残ることを防ぎ、クリーンな状態を維持するのに役立ちます。

感染が疑われるスマートフォン以外で、インターネットバンキングやSNSなどのパスワードをすみやかに変更することも重要です。GoogleアカウントやApple IDも同様に、パスワードを変更してください。

また、クレジットカード番号が流出するおそれもあるので、不正利用がなくてもクレジットカード会社に連絡して、すぐに利用停止の手続きをしてください。

最終手段として、ウイルス感染が深刻で他の方法で除去できない場合は、端末を初期化することが最も確実な方法です。ただし、初期化するとすべてのデータが消去されるため、事前に重要なデータのバックアップを必ず行ってください。

この際、いつから感染していたか不明な場合は、バックアップデータ自体がウイルスを含んでいる可能性があるため、バックアップからの復元も危険な場合があります。

端末の初期化は、デバイスを工場出荷時の状態に戻すことで、ウイルスの痕跡を完全に消し去る効果がありますが、同時に感染経路の特定を困難にし、データ復旧の可能性を絶つ「諸刃の剣」であるという理解が必要です。

Androidスマホの勝手な再起動、夜中に起こる場合の注意点

Androidスマートフォンが勝手に再起動を繰り返す場合、特に夜中など利用者がスマートフォンに触れていないタイミングで発生することがあります。

これは、ウイルス感染による被害が即座に出るとは限らず、スマートフォンの持ち主が気づかないように、時間を置いてからや、睡眠時など利用者が操作していないタイミングで動作する場合があるためです。

ウイルスは、利用者の監視の目を逃れてバックグラウンドで不正な活動を行うことを目的としているため、夜間や利用頻度の低い時間帯に再起動などの異常動作を引き起こすことがあります。

夜中に勝手に再起動が起こる場合でも、日中に発生する場合と同様に、ウイルス感染の兆候を注意深く確認することが重要です。

例えば、夜間のデータ通信量の不自然な増加、スマートフォンの発熱、バッテリーの異常な消耗、見覚えのないアプリのインストール、操作していないのにカメラやマイクが起動するなどの症状がないか確認しましょう。これらの症状が夜間の再起動と同時に見られる場合、ウイルス感染の可能性がより高まります。

夜間の再起動がウイルス感染によるものと疑われる場合は、日中の対処法と同様に、すみやかにインターネット接続を切断し、セキュリティアプリでスキャンを実行することが求められます。

また、不審なアプリがインストールされている場合は、セーフモードを活用してアンインストールを試みましょう。ウイルスは利用者が気づかないうちに活動するため、夜間の異常動作であっても決して軽視せず、早期の発見と適切な対処が被害の拡大を防ぐ鍵となります。

ウイルス感染を防ぐ!スマホのセキュリティ対策

スマートフォンの異常動作を防ぎ、安全に長く使い続けるためには、日頃からの予防策が非常に重要です。

まず、信頼できるセキュリティ対策アプリを導入し、定期的にスキャンを実行しましょう。マルウェアやランサムウェアの脅威からスマートフォンを保護するために、信頼できるセキュリティアプリの導入は不可欠です。

最近では、静かに潜伏し、利用者に気づかれにくいマルウェアが増加しているため、異常を感知してから対処する「受動的防御」だけでなく、セキュリティアプリを通じて潜在的な脅威を事前に検出・排除する「能動的防御」が不可欠です。

危険なネットワークへの警告表示や詐欺サイトの検出機能も備わっているものを選ぶと、より包括的な保護が期待できます。携帯電話会社が提供しているセキュリティオプションの加入も、実績に定評がある有名なセキュリティ会社と提携しているため、安心して利用できる選択肢の一つです。

次に、OSやアプリの定期的なアップデートを怠らないようにしましょう。OSやアプリのアップデートには、最新機能の追加だけでなく、セキュリティ脆弱性の修正も含まれています。常に最新の状態に保つことで、既知の脅威に対する防御力を高めることができます。ソフトウェアの更新を怠ると、既知の脆弱性が未修正のまま残り、サイバー攻撃の標的となるリスクが増大します。

アプリは必ずAppleのApp StoreやGoogle Playなどの信頼できる公式ストアからインストールするようにしてください。これにより、不正アプリのリスクを大幅に減らせます。セキュリティは「信頼の連鎖」に基づいており、公式ストアは一定の審査基準を満たしたアプリを提供することで、その信頼性の起点となります。

インストール時には、アプリが要求する権限(個人情報、カメラ、マイクなど)をよく確認し、そのアプリの機能に必要以上に広範な権限を要求していないか注意しましょう。これは「最小権限の原則」に基づき、万が一アプリが悪用された場合の被害を最小限に抑えるための重要な自己防衛策です。

Google PlayやApp Storeでダウンロードできるアプリでも、インストールする際はアプリの開発者の名前をチェックするほか、Google Playの「データ セーフティ」の項目や、App Storeの「情報」で、共有されるデータをよく確かめてインストールすることが大切です。

不審なリンクやポップアップには細心の注意を払いましょう。「ウイルスに感染しています」といった偽の警告ポップアップや、身に覚えのないメールやSMSのリンクは絶対にクリックせず、ブラウザを閉じるか、アプリを強制終了させましょう。

利用者の不安を煽る言葉に惑わされず、公式チャネルで情報を確認する習慣をつけましょう。これらの手口は、利用者を不正なサイトへ誘導し、個人情報を窃取したり、さらなるマルウェアをダウンロードさせたりすることを目的としています。

一見無害に見える広告をタップすることで、安全でないWebページに誘導されたり、ウイルスがダウンロードされたりすることもあります。

強力な認証設定もセキュリティ強化に役立ちます。ログインIDとパスワードだけでなく、指紋や顔などの生体認証、短時間で更新される認証コードを利用する認証アプリ(Google Authenticatorなど)、複雑なパスワードを自動生成・管理するパスワード管理アプリなどを積極的に利用し、認証を多層的に強化しましょう。

これは、サイバーセキュリティにおける「防御深度」の概念に基づき、単一の防御策に依存せず、複数の異なる防御層を組み合わせることで、攻撃者がシステムに侵入するのをより困難にする戦略です。

これにより、フィッシング詐欺などによる不正ログインのリスクを大幅に減らし、万が一パスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐことが可能となります。

公共Wi-Fi利用時の注意点も忘れてはなりません。セキュリティが不十分なフリーWi-Fiを使用すると、接続したスマートフォンやパソコンをターゲットにした、悪意のある第三者による攻撃を受けることがあります。

公共Wi-Fiはセキュリティが脆弱な場合があるため、金融取引や個人情報の入力は避けましょう。どうしても必要な場合は、VPN(仮想プライベートネットワーク)を利用して通信を暗号化することをおすすめします。

最後に、定期的なデータバックアップと紛失対策も重要です。万が一の故障や紛失、ウイルス感染に備え、重要なデータは定期的にバックアップを取りましょう。これは、セキュリティ対策が単に「攻撃を防ぐ」だけでなく、「万が一の事態に備える」という「災害対策」の側面を持つことを示唆しています。

また、端末探索サービス(「iPhoneを探す」「デバイスを探す」)の有効化、画面ロックとパスワード設定、リモートワイプ(遠隔データ消去)の設定、SIMロック設定など、紛失時の対策も事前に設定しておくことが重要です。

物理的なデバイスの喪失が、個人情報の漏洩や不正利用というサイバーセキュリティ上のリスクに直結するため、デバイスの物理的な安全とデータの論理的な安全の両面から対策を講じることが不可欠です。

まとめ:スマホの異常に冷静に対処するために

スマートフォンの「勝手に再起動」やその他の異常動作は、利用者にとって大きな不安材料となるものです。しかし、これらの現象が必ずしもウイルス感染を意味するわけではないことをご理解いただけたものと考えます。

重要なのは、異常動作に気づいたときにパニックにならず、冷静に状況を判断し、適切な手順で対処することです。まずは、ウイルス以外の一般的な原因(ストレージ不足、OSの不具合、バッテリー劣化など)を疑い、基本的な対処法を試すことから始めましょう。

それでも改善しない場合や、ウイルス感染の可能性が高い兆候が見られる場合は、ネットワークの遮断やセキュリティアプリによるスキャンなど、より専門的な対処に進む必要があります。

そして何よりも、日頃からの予防策がスマートフォンの安全と長寿命を守る鍵となります。OSやアプリの定期的なアップデート、信頼できるセキュリティアプリの導入、そして不審な情報への警戒心を持つこと。

これらの習慣を身につけることは、スマートフォンを安全に使い続けるために、常に新しい脅威に対応し、自身のデジタル習慣を見直すという「継続的な学習と実践」が必要なデジタルリテラシーの一部です。これにより、利用者はデジタルライフをより安全で快適なものにすることができます。

もしご自身での判断や対処が難しいと感じた場合は、無理をせず、携帯キャリアや専門の修理業者、セキュリティ専門家への相談を検討してください。

利用者が「自分でもできることがある」という自己効力感を持つことは重要ですが、専門知識やツールが必要な領域では「プロに任せる」という適切な判断を下すことで、無駄な時間や労力を費やすことなく、最も効率的かつ安全な解決策を選択することが可能となります。

早期発見と適切な対処が、スマートフォンの健全な状態を保つための最善策であることを改めて強調します。

参考情報

関連記事

- スマホの位置情報、常にオンでも大丈夫?安全性とリスクを徹底解説

- スマホの通話とネットはどう繋がる?電波と通信の基礎をやさしく解説

- スマホのGPSはどうやって私の場所がわかるの?という疑問に答えます。衛星利用の基本から仕組みと精度

免責事項

本記事は、スマートフォンの「勝手に再起動」現象とウイルス感染の可能性、およびその対処法について解説したものです。記載されている情報は一般的なものであり、個別の状況に対する診断や保証を行うものではありません。スマートフォンの異常動作が続く場合や、専門的な判断が必要な場合は、必ず専門の修理業者、携帯キャリア、またはセキュリティ専門家にご相談ください。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

スポンサーリンク