スポンサーリンク

部屋干しは現代の生活において欠かせない洗濯方法ですが、「カビ臭い」「生乾き臭がする」といった不快な臭いに悩まされることも少なくありません。

この特有の臭いは、衣類や居住空間の衛生状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、部屋干し臭の根本的な原因から、今すぐできる緊急対策、そして臭いを未然に防ぐための長期的な予防策まで、包括的に解説します。快適で清潔な部屋干しライフを実現するための具体的なステップをぜひご活用ください。

部屋干しカビ臭の根本原因とメカニズム

なぜ部屋干しでカビ臭くなるの?主な原因とメカニズムを解説

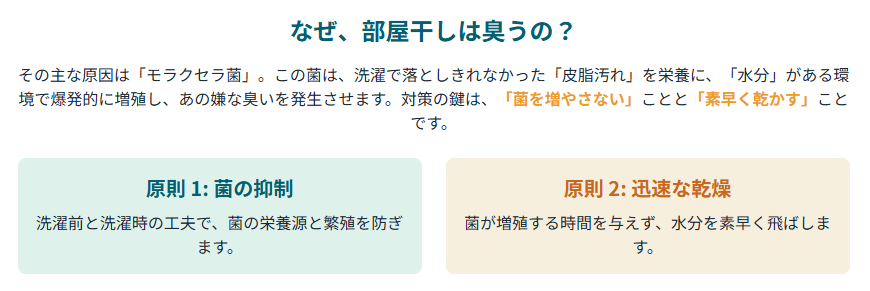

部屋干し時に発生する不快な臭いは、主に特定の微生物の活動と、その増殖を助ける環境要因によって引き起こされます。

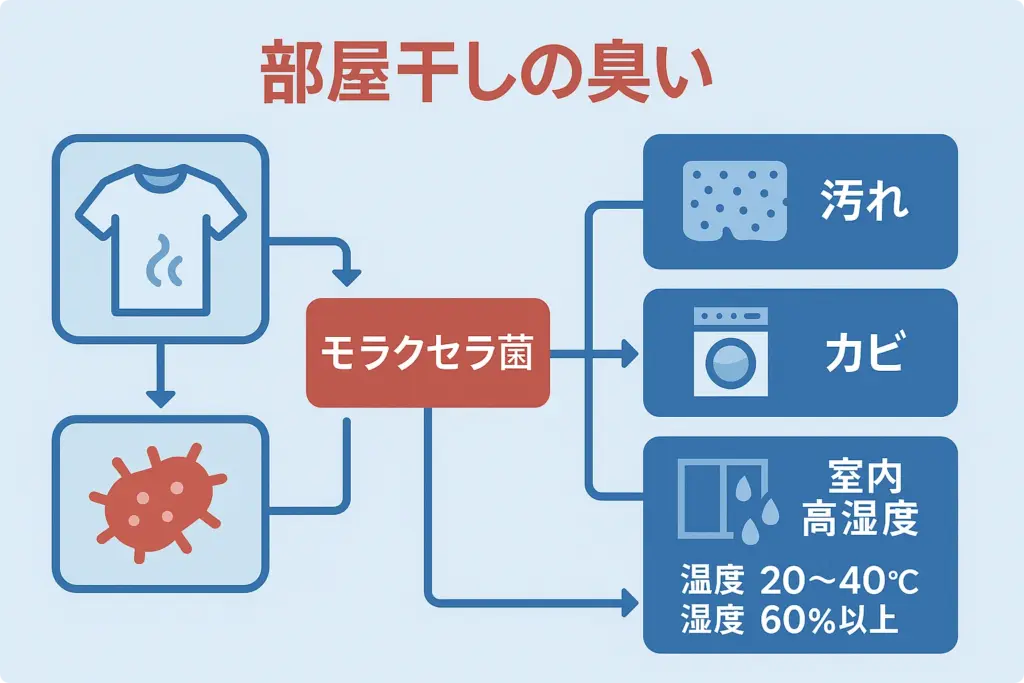

この臭いの元となる主な菌は「モラクセラ菌」と呼ばれる細菌です。モラクセラ菌は人の皮脂を栄養源とし、皮脂を分解する際に生成される代謝産物が臭いの元となります。

この菌は紫外線に強く、通常の洗濯では完全に死滅しない特性を持っています。また、洗濯物に残った汚れが変質し、雑菌が繁殖することも臭いの原因となります。

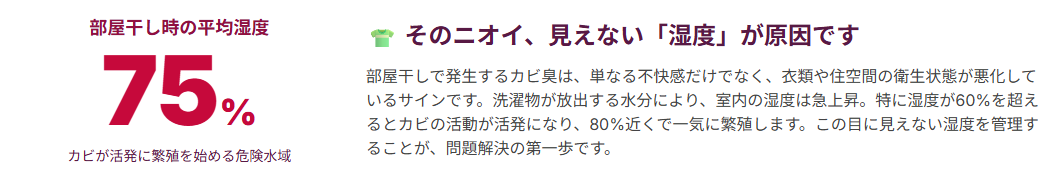

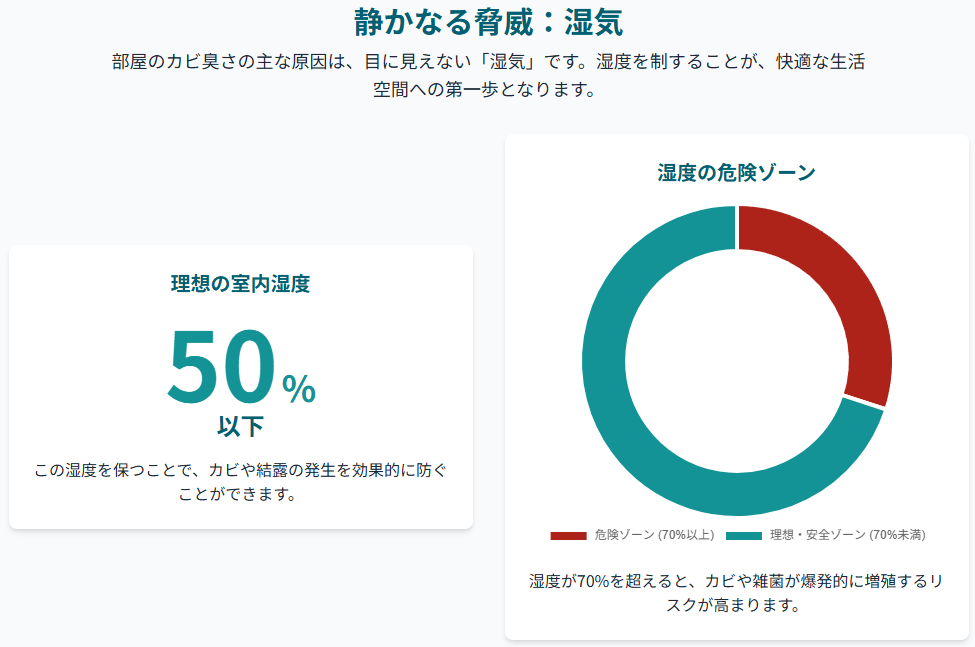

モラクセラ菌は、温度が20度から40度、湿度が60%以上で活発に増殖し、特に湿度が70%を超えると、その増殖速度は著しく高まります。

日本の梅雨時期は高湿度であるため、一年で最も部屋干し臭が発生しやすい時期とされています。菌の栄養源は、洗濯物に残る人の皮脂汚れです。洗濯で十分に汚れを落としきれていないと、菌の繁殖を助けてしまうことになります。

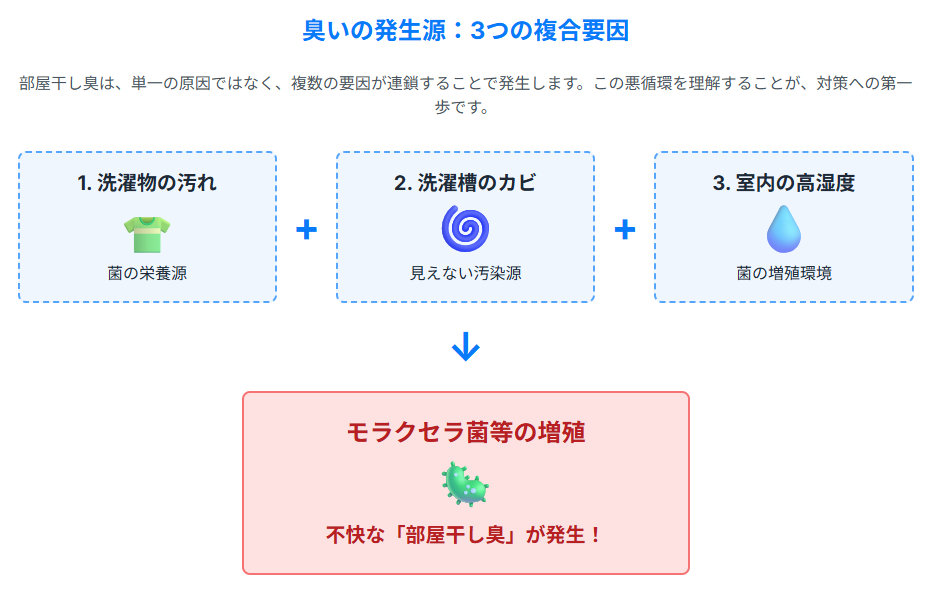

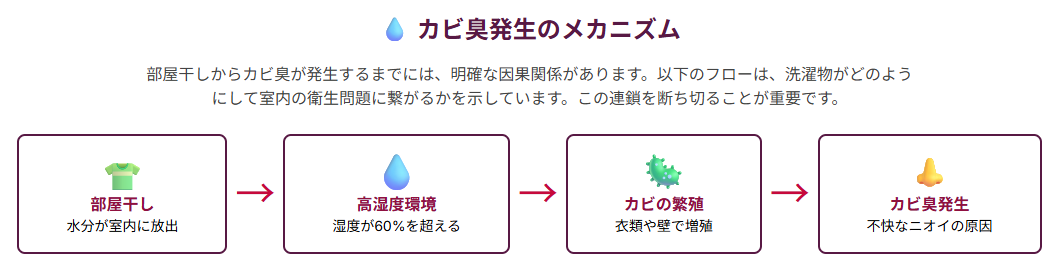

部屋干しによるカビ臭の発生には、複数の要因が複合的に絡み合っています。

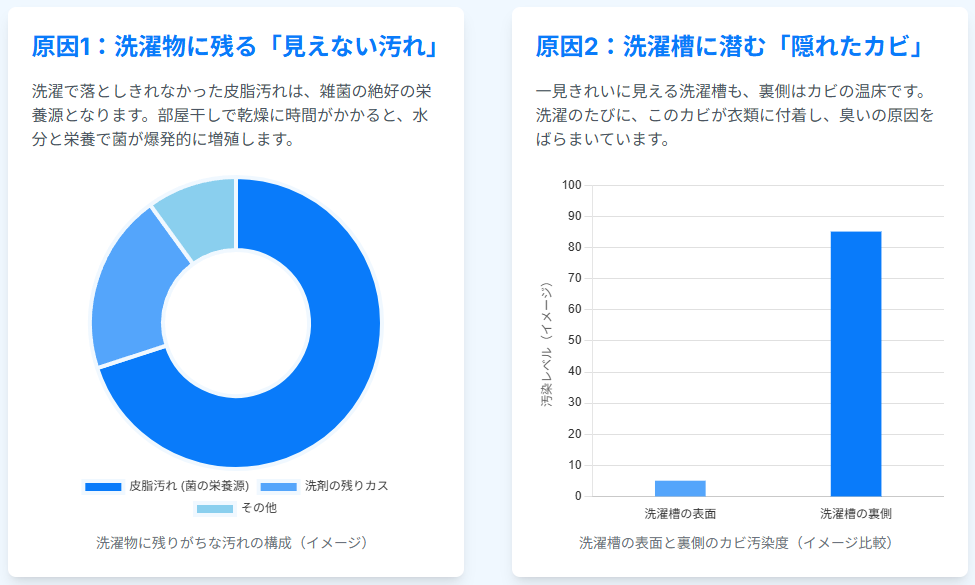

まず、洗濯物に残っている汚れが挙げられます。部屋干しは外干しに比べて乾燥に時間がかかるため、洗濯物が濡れている時間が長くなります。この濡れた状態が長く続くことで、衣類に残ったわずかな汚れを栄養源として雑菌が繁殖しやすい環境が形成され、臭いが発生します。

次に、洗濯槽のカビが重要な原因となります。

洗濯槽の裏側は、洗剤カスや衣類の汚れ、そして湿気が多いため、カビが非常に発生しやすい環境です。洗濯槽の表面が清潔に見えても、裏側には目に見えないカビが繁殖していることが多く、これが洗濯中に衣類に移り、部屋干し臭の原因となることがあります。

この洗濯槽の汚染は、洗濯物を適切に洗ったつもりでも臭いが消えないという現象を引き起こす、隠れた脅威と言えます。

最後に、室内の高湿度が挙げられます。

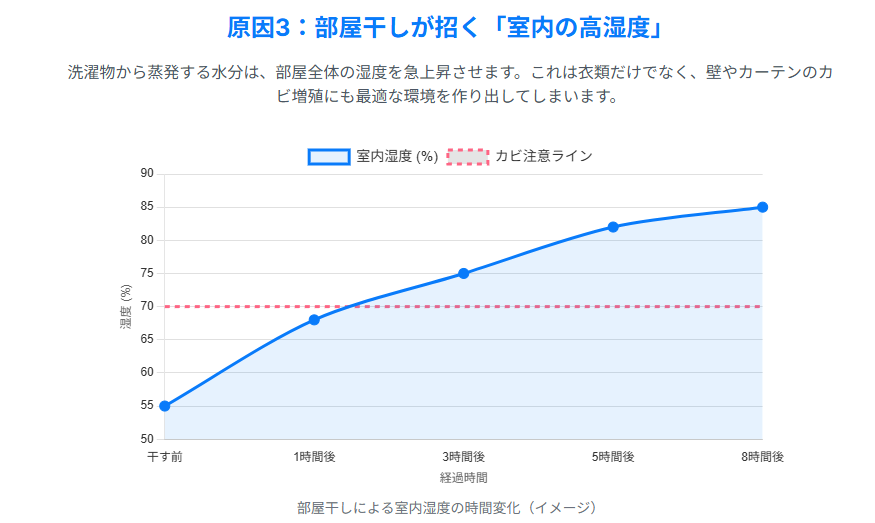

洗濯物を部屋干しすると、衣類から蒸発した水分によって部屋全体の湿度が高まります。この高湿度は、衣類だけでなく、天井や壁、床、家具など、部屋自体にカビが生えやすい環境を作り出します。

特に窓際は結露しやすく、カーテンもカビが生えやすいため、窓際での部屋干しは注意が必要です。大量の洗濯物を一度に干すと、部屋の湿度がさらに高まり、カビや雑菌の増殖を一層促進します。

このように、部屋干しは室内の湿度を直接的に上昇させ、それが洗濯物だけでなく、壁やカーテンなどの居住空間全体にモラクセラ菌やカビの増殖に理想的な環境を作り出します。

臭いを断つ!今日からできる対策

1️⃣「しっかり洗う」

洗剤の適量を守り、皮脂汚れを確実に落とす。すすぎも十分に。

2️⃣「洗濯槽を洗う」

月一回を目安に、専用クリーナーで洗濯槽のカビを徹底除去。

3️⃣「賢く干す」

扇風機や除湿器を活用。洗濯物同士の間隔を空けて風通しを良くする。

部屋干しのカビ臭さは体に悪影響がある?健康リスクは?

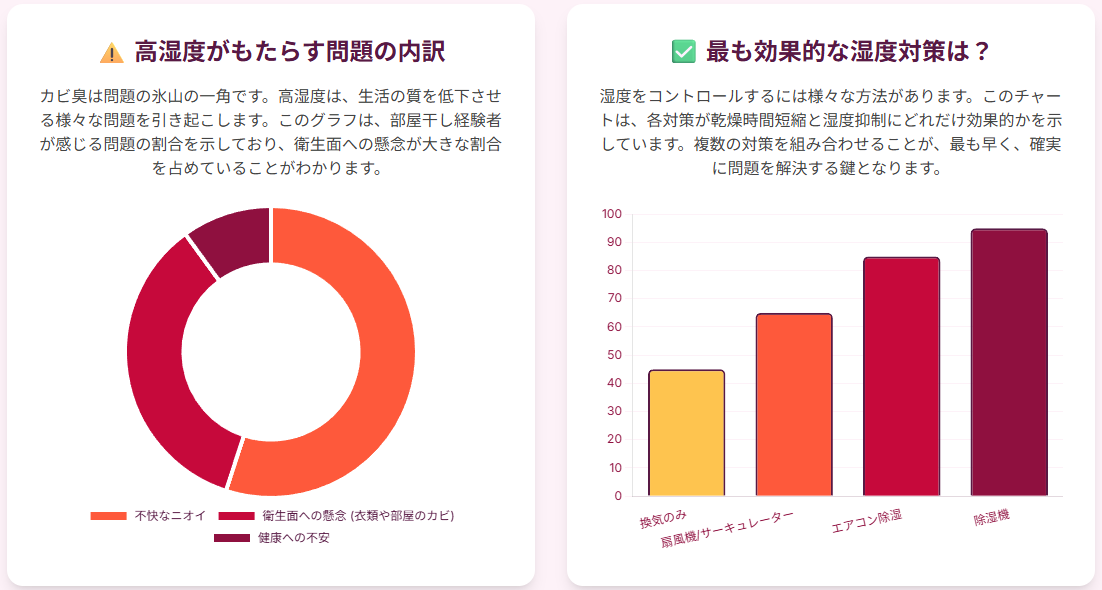

部屋干しで発生するカビ臭は、単に不快感を与えるだけでなく、衣類や居住空間の衛生状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。

高湿度の環境は、衣類だけでなく部屋自体にカビが生えやすい環境を作り出し、健康的な生活空間を維持するためには室内の湿度管理が必須の要素となります。

カビ臭があるからといって、すぐに健康に悪い影響が出るとは限りません。ただし、カビが発生しやすい環境であることが多いため、衛生面に注意が必要です。

一人暮らしでもできる!部屋干しカビ臭対策の基本

一人暮らしの方でも、部屋干しのカビ臭対策は十分に可能です。

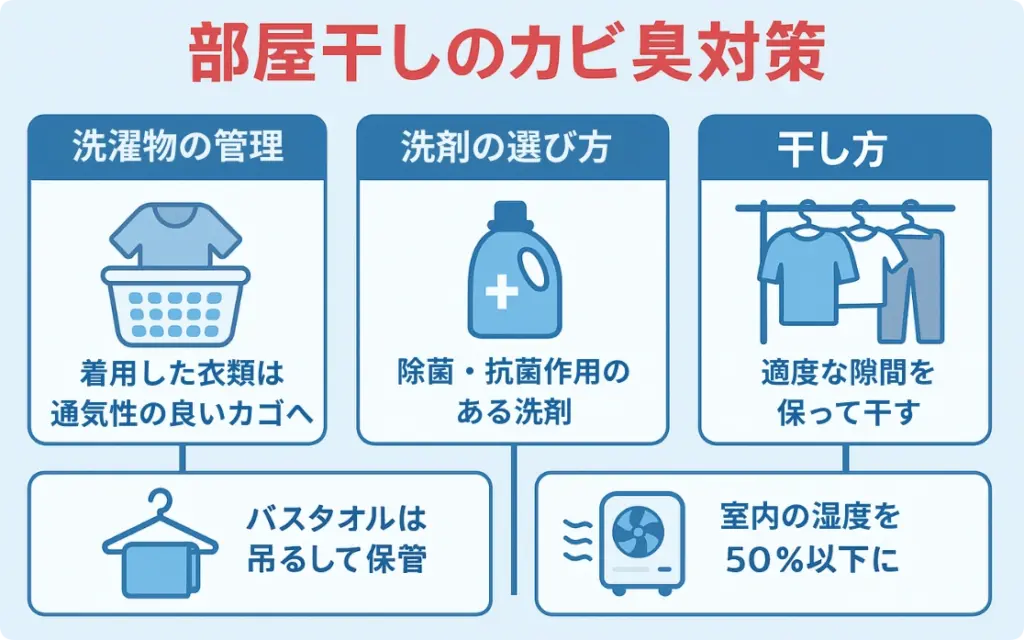

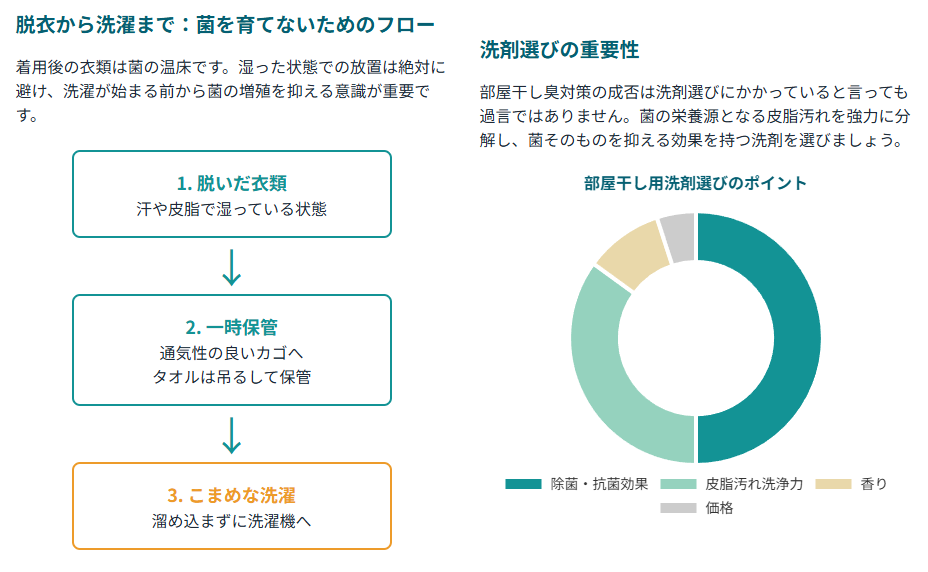

まず、着用した衣類は、汗や皮脂が付着した湿った状態のまま放置せず、通気性の良い洗濯カゴに入れ、バスタオルは吊るして保管しましょう。

これにより、洗濯が始まる前に菌が大量に繁殖するのを防ぎます。洗濯物を溜め込まず、できるだけこまめに洗濯することも重要です。

洗濯時には、洗浄力が高く除菌効果のある部屋干し用洗剤や除菌・抗菌効果のある洗剤を選ぶことが最も重要です。

これらの洗剤は、モラクセラ菌の栄養源となる皮脂汚れをできるだけ除去し、カビの発生と生乾き臭を抑える効果が期待できます。

乾燥時には、菌が繁殖する前に素早く乾燥させることが最も重要なポイントです。

洗濯物同士が触れないように、こぶし大(約10~15cm)の適度な隙間を保って干しましょう。

空気が流れるスペースを確保することで、水分の蒸発が促進され、乾燥時間が短縮されます。

風通しの良いリビングの中央や、換気扇を回した状態の浴室・洗面所など、空気が通りやすい場所が理想的です。

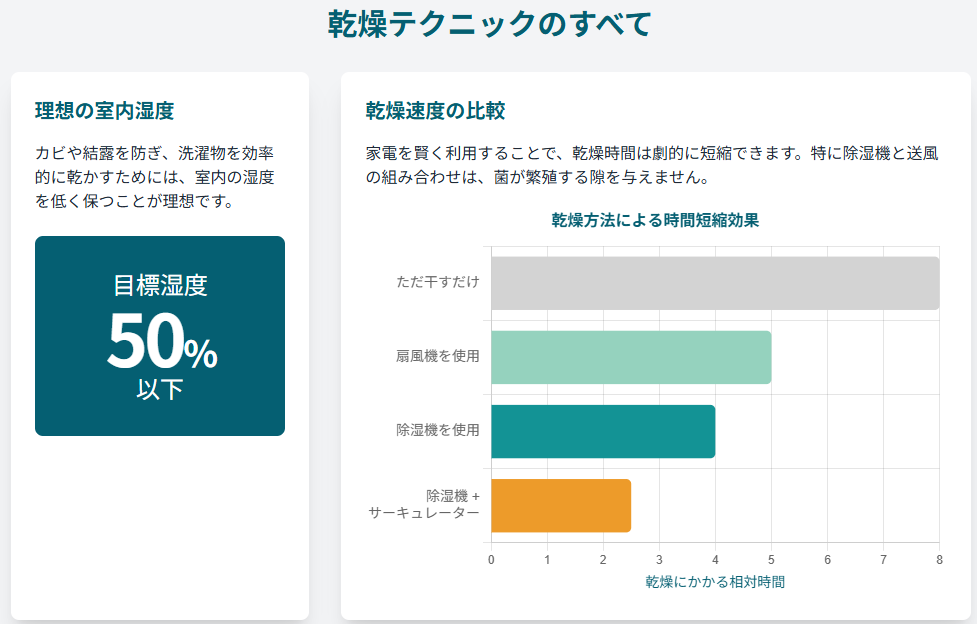

室内の湿度を50%以下に保つことが、カビや結露を防ぐ上で理想的とされています。

除湿機や扇風機、サーキュレーターなどの家電を賢く活用し、室内の湿度を下げ、洗濯物の周囲に効率的な気流を作り出すことも有効です。

今すぐできる!部屋干しのカビ臭さを取る具体的な方法

洗濯物のカビ臭さを元から断つ洗濯方法

一度ついてしまった部屋干し臭は、通常の洗濯ではなかなか落ちにくいものです。これは、臭いの原因であるモラクセラ菌が繊維の奥に潜んでいるためです。

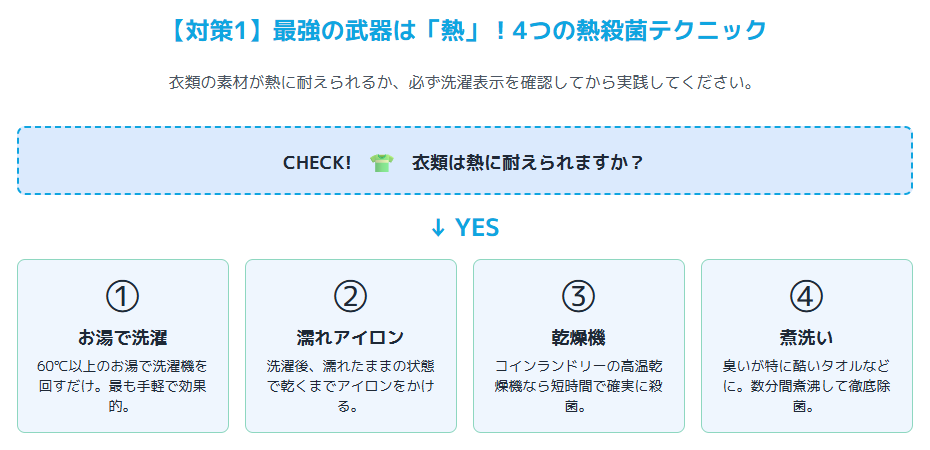

モラクセラ菌は60度以上で死滅すると言われています。

この特性を利用した熱による殺菌は、臭い除去に非常に効果的です。綿100%など高温に耐えられる素材の衣類は、60度以上のお湯で洗濯することで、簡単に臭いを落とすことが可能です。

洗濯後、濡れたままの状態でアイロンをかけるのも有効な方法です。乾く状態までアイロンをかけることで、その熱によってモラクセラ菌を死滅させることができます。

コインランドリーの乾燥機も高温になるため、部屋干し臭を効果的に消すことができます。特に臭いがひどいタオルなどには、「煮洗い」が非常に効果的です。

大きな鍋に水を沸騰させ、衣類を数分間煮沸することで、熱によって雑菌を殺菌・除菌できます。

ただし、これらの熱を用いた方法は、衣類の素材が耐熱性である場合に限られます。必ず洗濯表示を確認し、衣類が熱に耐えられるかを確認することが不可欠です。

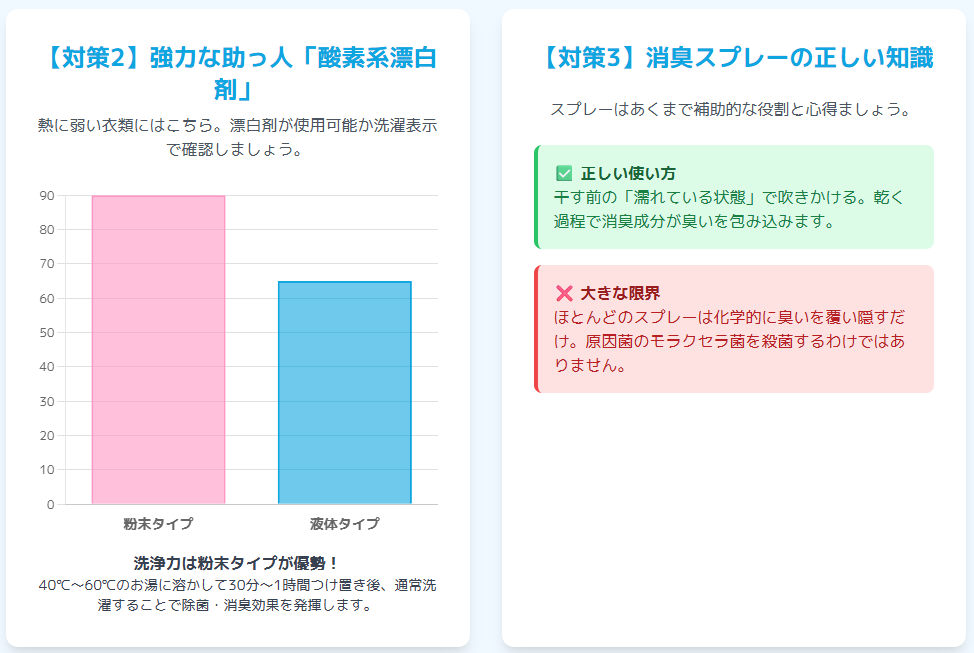

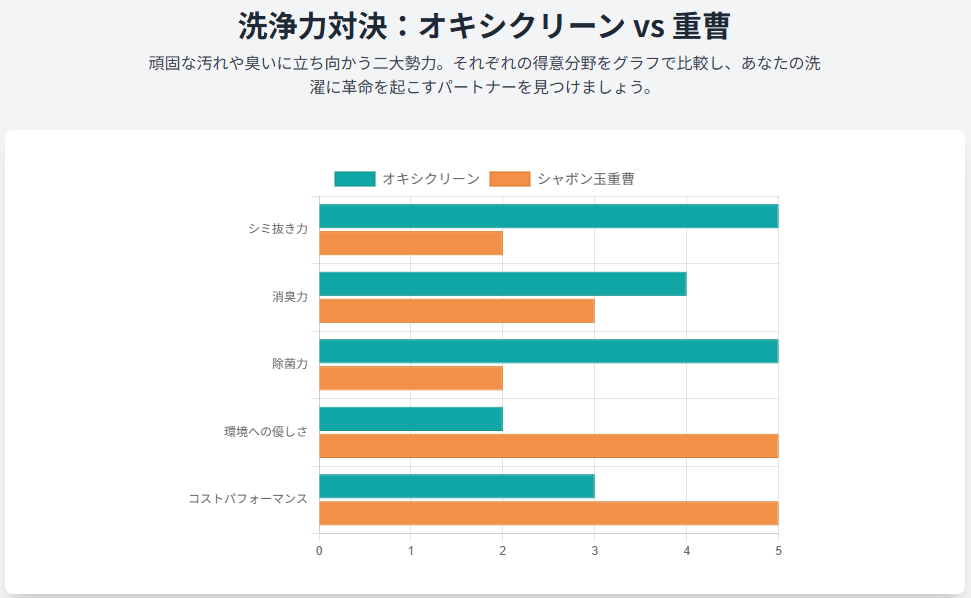

酸素系漂白剤も部屋干し臭を消すのに有効です。洗濯機に洗濯物を入れ、水または40度から60度のお湯とともに分量に応じた酸素系漂白剤を入れ、30分から1時間つけ置きします。その後、いつもの洗濯洗剤を入れて通常通り洗濯します。

漂白剤の注意書きをよく読み、衣類の種類が酸素系漂白剤に対応しているか確認してください。粉末タイプの酸素系漂白剤の方が洗浄力が強い傾向があります。

市販の消臭スプレーを使用する際は、タイミングが非常に重要です。洗濯をして干す前の、濡れているタイミングで消臭スプレーを吹きかけるようにします。

これは、洗濯物の水分が乾く段階で、消臭剤がニオイの元を包み込むようにして蒸発する性質があるためです。ただし、ほとんどの消臭スプレーは化学的に臭いを抑え込むだけで、臭いの元をなくすわけではありません。

部屋のカビ臭さをなくす効果的な換気術

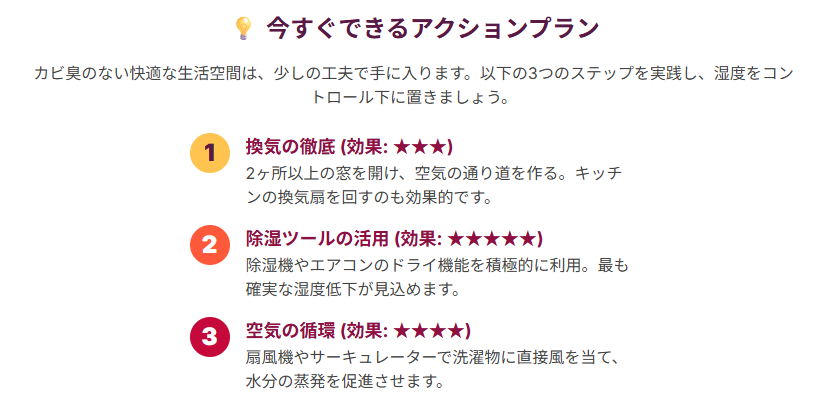

部屋のカビ臭さをなくすためには、室内の湿度を下げ、空気の流れを作ることが重要です。

湿度が高い環境は雑菌やカビが増殖しやすい条件であり、特に湿度が70%を超えると一気に増殖する可能性が高まります。

室内の湿度を50%以下に保つことが、カビや結露を防ぐ上で理想的とされています。

洗濯物を素早く乾かすためには、「温度が高いこと」「湿度が低いこと」「風通しが良いこと」の3つの条件が不可欠です。

これらの条件を整えるために、家電製品を賢く活用することが極めて有効です。

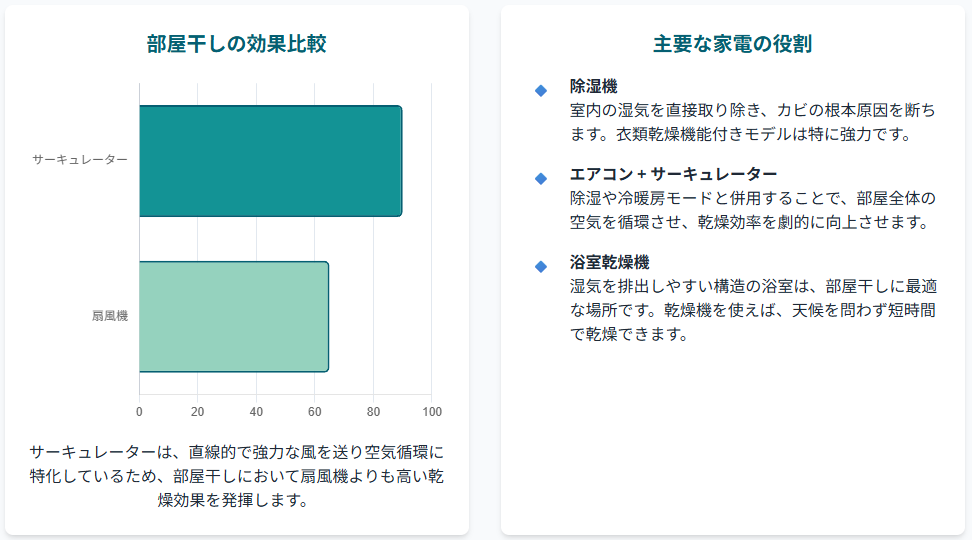

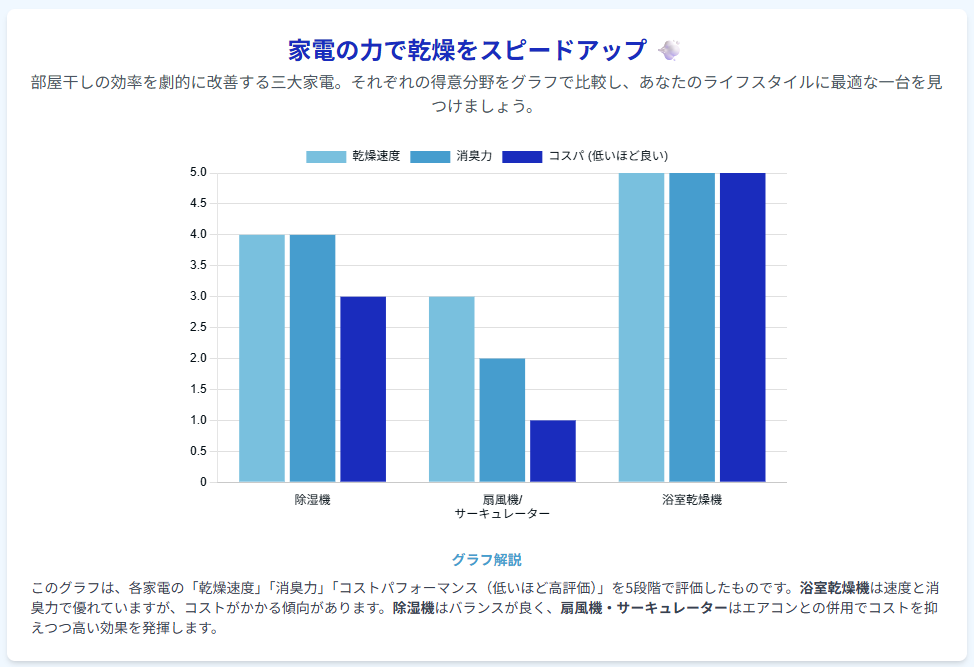

除湿機は空気中の湿気を取り除き、結露やカビの発生を抑制し、部屋干し衣類を素早く乾燥させるのに非常に効果的です。

部屋の湿度上昇を抑え、ジメジメ感を軽減します。

扇風機やサーキュレーターで風を当てるだけでも、洗濯物の乾燥時間を短縮し、臭いの発生を防ぐことができます。

洗濯物周りの湿った空気を乾燥した空気に置き換えることで、水分の蒸発が促進されます。

扇風機は広範囲に柔らかい風を送るのに対し、サーキュレーターは空気を循環させることに特化しており、より強く直進的な風を遠くまで送れるため、部屋干しにはサーキュレーターの方がより効果的です。

洗濯物全体に風が当たるように、洗濯物の横に置き、首振り機能を使ってまんべんなく風を当てましょう。

エアコンの除湿モードや冷房・暖房とサーキュレーターを併用することで、部屋の空気が循環し、洗濯物の乾燥効率は大幅にアップします。

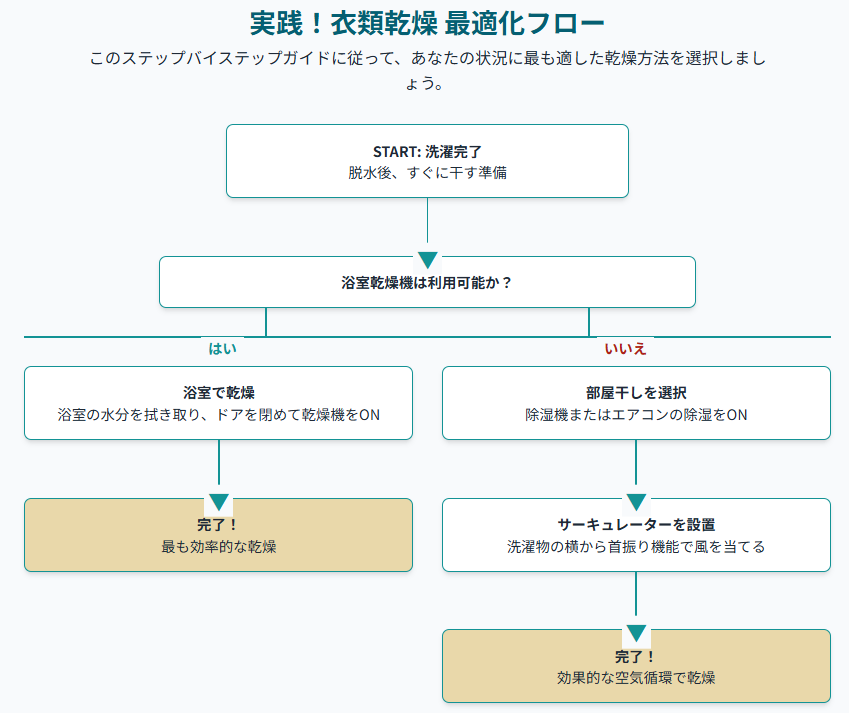

浴室は湿気を逃がしやすい構造であり、浴室乾燥機は部屋干しに非常に適した場所とツールです。

浴室の水分を十分に取り除き、窓と扉を閉めてから洗濯物を干しましょう。

部屋干しに最適なアイテムと賢い使い方

部屋干しを快適にするためには、様々な便利アイテムの活用が有効です。家電製品としては、除湿機、扇風機、サーキュレーター、浴室乾燥機が挙げられます。

除湿機は、コンプレッサー方式、デシカント方式、ハイブリッド方式、ペルチェ方式などがあり、それぞれの特徴に応じて選ぶことができます。シャープのプラズマクラスター搭載除湿機のように、消臭機能を謳う製品もあります。

扇風機やサーキュレーターは、洗濯物全体に風が当たるように設置し、首振り機能を使ってまんべんなく風を当てることがポイントです。エアコンと併用することで、部屋の空気が循環し、洗濯物の乾燥効率が大幅にアップします。

浴室乾燥機は、短時間で確実に乾かしたい場合に非常に有効です。

その他の便利アイテムとしては、太めのハンガーが挙げられます。これは衣類と衣類の間に空間を作り、空気の通り道を確保することで乾きやすくします。

マグネットホルダーを浴室の壁に設置することで、壁に穴を開けずに浴室を部屋干しスペースとして活用できます。マルチフックは、ドアや鴨居、タンスの引き出しなどにハンガーをかける場所を増やし、限られたスペースを有効活用できます。

室内物干しは、用途やライフスタイルに合わせて様々な形状の製品があり、部屋の景観を損なわないおしゃれなデザインも増えています。

ハンズがおすすめする部屋干しの臭いを予防するアイテムとして、HOS スリムハンガー12Pは、ちょっとした隙間に靴下や下着などが干せるアイテムです。

オキシクリーン(OXI CLEAN)は、衣類のシミや汚れを除菌・消臭・漂白ができる酸素系漂白剤で、すでに臭いが付いている衣類には「オキシ漬け」が効果的です。

シャボン玉石けん シャボン玉重曹は、環境にやさしい重曹で、普段使用している洗剤と合わせて使用することで、汚れの分解と消臭効果が期待できます。

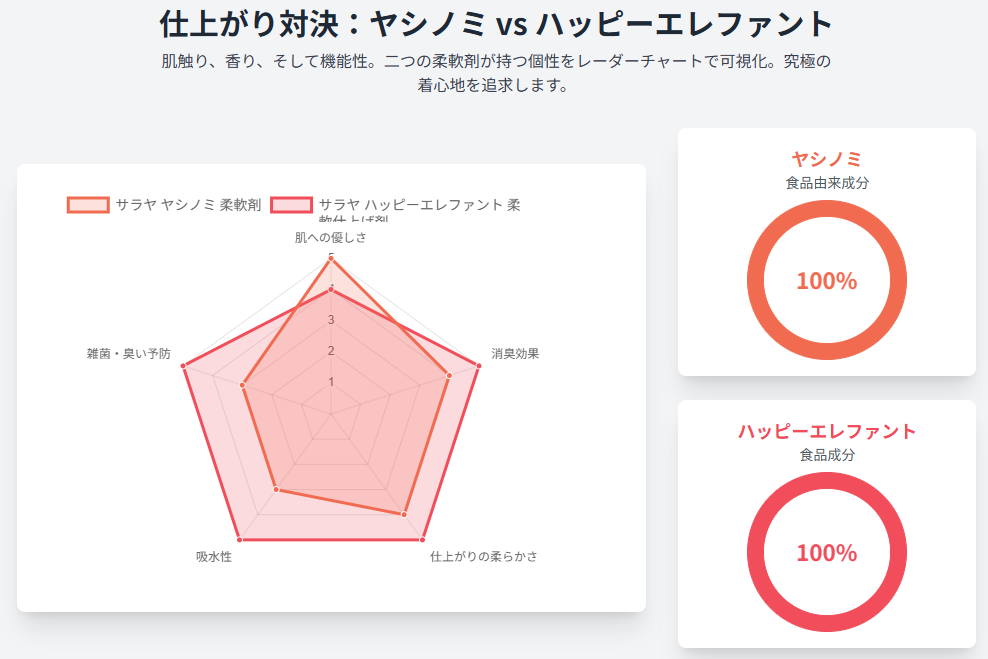

サラヤ ヤシノミ 柔軟剤は、ヤシの実由来の肌にやさしい柔軟剤で、100%食品由来防臭成分を配合しています。

サラヤ ハッピーエレファント 柔軟仕上げ剤は、100%食品成分で、なめらかな仕上がりと高い吸収性でムレやべたつきを抑え、雑菌の繁殖を防ぎ、臭いの予防も可能です。

部屋のカビ臭さに効く!おすすめ消臭剤・芳香剤

部屋のカビ臭さに効くアイテムとしては、市販の消臭スプレーが挙げられます。

洗濯をして干す前の、濡れているタイミングで消臭スプレーを吹きかけるようにすると、消臭剤がニオイの元を包み込むようにして蒸発する性質があるため効果的です。

肌に直接触れる衣類に使う場合は、肌についても安心・安全な成分の消臭スプレーを選ぶことが推奨されます。

ただし、ほとんどの消臭スプレーは化学的に臭いを抑え込むだけで、臭いの元をなくすわけではありません。

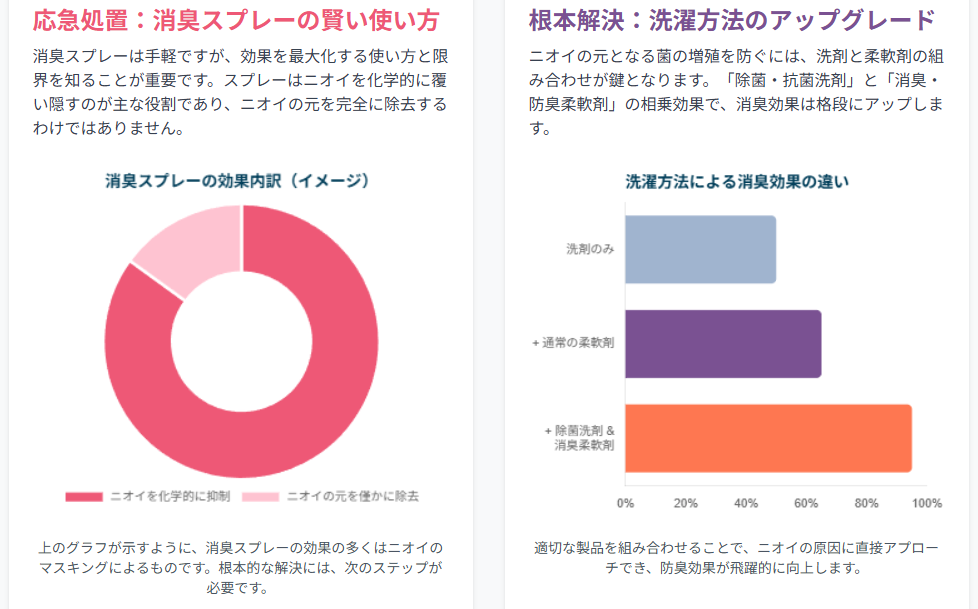

また、除菌・抗菌効果のある洗剤に加えて、消臭・防臭効果のある柔軟剤を併用すると、さらなる効果が期待できます。

レノアの「煮沸レベル消臭抗菌ビーズ」や「超消臭 1WEEK」は、強力な消臭成分で汗や生乾き臭をブロックし、洗濯槽のカビも防ぐ効果があるとされています。

スポンサーリンク

【状態別】カビ臭い部屋干し対策Q&A

「部屋干しの臭いがとれません。どうしたらいいですか?」

部屋干しの臭いが取れない場合、臭いの原因であるモラクセラ菌が繊維の奥に潜んでいる可能性があります。この臭いを元から断つためには、いくつかの具体的な方法があります。

まず、熱による殺菌が非常に効果的です。モラクセラ菌は60度以上で死滅すると言われています。綿100%など高温に耐えられる衣類であれば、60度以上のお湯で洗濯する「高温洗濯」や、洗濯後濡れた状態でアイロンをかける、コインランドリーの乾燥機を利用する、特にひどい臭いには「煮洗い」をするなどの方法が有効です。ただし、必ず衣類の洗濯表示を確認し、熱に耐えられる素材であることを確認してください。

次に、酸素系漂白剤を使ったつけ置き洗いも有効です。洗濯機に洗濯物を入れ、水または40度から60度のお湯とともに分量に応じた酸素系漂白剤を入れ、30分から1時間つけ置きし、その後通常通り洗濯します。

市販の消臭スプレーは、洗濯をして干す前の濡れているタイミングで吹きかけると効果的ですが、これは一時的なごまかしであり、臭いの元をなくすわけではない点に注意が必要です。

「部屋のカビ臭い匂いを取る方法はありますか?」

部屋のカビ臭い匂いを根本的に取るためには、室内の湿度管理が非常に重要です。湿度が高い環境は雑菌やカビが増殖しやすい条件であり、特に湿度が70%を超えると一気に増殖する可能性が高まります。室内の湿度を50%以下に保つことが、カビや結露を防ぐ上で理想的とされています。

家電を賢く活用することで、部屋の湿度を下げ、空気の流れを作ることができます。除湿機は空気中の湿気を取り除き、部屋の湿度上昇を抑えるのに非常に効果的です。

扇風機やサーキュレーターで風を当てるだけでも、洗濯物周りの湿った空気を乾燥した空気に置き換え、部屋全体の空気循環を促進します。

エアコンの除湿モードや冷房・暖房とサーキュレーターを併用することも、部屋の空気を循環させ、乾燥効率を大幅にアップさせる強力な手段です。

部屋干しに適した場所を選ぶことも大切です。風通しの良いリビングの中央や、換気扇を回した状態の浴室・洗面所など、空気が通りやすい場所が理想的です。部屋の隅や壁際は湿気がこもりやすく、空気が滞留するため、避けるべき場所とされています。

部屋干しでのカビ・臭いを未然に防ぐ!予防策

洗濯機のお手入れでカビ菌の繁殖を抑える方法

部屋干し臭の隠れた原因として、洗濯槽のカビが挙げられます。洗濯槽の裏側は、洗剤カスや衣類の汚れ、そして湿気が多いため、カビが非常に発生しやすい環境です。

洗濯槽の表面が清潔に見えても、裏側には目に見えないカビが繁殖していることが多く、これが洗濯中に衣類に移り、部屋干し臭の原因となることがあります。

この洗濯槽のカビを防ぐためには、洗濯槽を定期的に掃除することが重要です。目安の頻度は月1回ですが、家族の人数や洗濯する頻度により汚れの量やカビの発生リスクは異なるため、最低でも2ヶ月に1回は掃除をした方がよいでしょう。

掃除方法としては、洗濯槽クリーナーが便利です。製品によって使用方法が異なるため、きちんと使用方法を確認しながら行いましょう。また、据え置き式とドラム式では、洗濯槽クリーナーも違うので注意が必要です。

洗濯後は洗濯機のフタを開けておくと湿気を飛ばせるため、臭い予防になります。洗濯機の使用後は、洗濯槽やフタが濡れているため、すぐ閉めてしまうと湿気が溜まり、臭いの原因のカビが発生してしまいます。

3時間から4時間ほどフタを開けておけば、湿気を飛ばし洗濯槽内を自然乾燥できます。ただし、ドラム式の場合は、子どもやペットが入ってしまう可能性もあるため、安全を優先することが大切です。

部屋の湿度をコントロールする効果的な方法

部屋干し臭対策において、部屋全体の湿度管理は非常に重要です。湿度が高い環境は雑菌やカビが増殖しやすい条件であり、特に湿度が70%を超えると一気に増殖する可能性が高まります。部屋干しは室内の湿度を上昇させるため、部屋自体にカビが生えやすくなるリスクがあります。

例えば、4kgの洗濯物からは2リットル以上の水分が蒸発すると言われています。この大量の水分を効率的に除去することが、臭い防止の鍵となります。室内の湿度を50%以下に保つことが、カビや結露を防ぐ上で理想的です。

洗濯物を素早く乾かすためには、「温度が高いこと」「湿度が低いこと」「風通しが良いこと」の3つの条件が不可欠です。これらの条件を整えるために、家電製品を賢く活用することが極めて有効です。

除湿機は空気中の湿気を取り除き、結露やカビの発生を抑制し、部屋干し衣類を素早く乾燥させるのに非常に効果的です。部屋の湿度上昇を抑え、ジメジメ感を軽減します。

除湿機には、高温多湿な時期に強いコンプレッサー方式、冬場や結露対策に有効なデシカント方式、年間を通して効率的に使用できるハイブリッド方式などがあります。

扇風機やサーキュレーターで風を当てるだけでも、洗濯物の乾燥時間を短縮し、臭いの発生を防ぐことができます。洗濯物周りの湿った空気を乾燥した空気に置き換えることで、水分の蒸発が促進されます。

サーキュレーターは空気を循環させることに特化しており、より強く直進的な風を遠くまで送れるため、部屋干しにはより効果的です。洗濯物全体に風が当たるように、洗濯物の横に置き、首振り機能を使ってまんべんなく風を当てましょう。

エアコンの除湿モードや冷房・暖房とサーキュレーターを併用することで、部屋の空気が循環し、洗濯物の乾燥効率は大幅にアップします。冷房時は高い位置に、暖房時は床に近い位置にサーキュレーターを置くと、空気循環が効率的になります。

浴室乾燥機も、部屋干しに非常に適したツールです。浴室は湿気を逃がしやすい構造であり、浴室乾燥機を活用することで、短時間で確実に洗濯物を乾かすことができます。

洗濯物の干し方でカビと臭いを防ぐコツ

菌が繁殖する前に素早く乾燥させることが、部屋干し臭を防ぐ最も重要なポイントです。乾燥における成功は、単に洗濯物を吊るすだけでなく、各衣類の周囲の「微気候」を積極的に管理することにかかっています。

まず、洗濯物同士が触れないように、こぶし大(約10~15cm)の適度な隙間を保って干しましょう。空気が流れるスペースを確保することで、水分の蒸発が促進され、乾燥時間が短縮されます。

干し方にはいくつかの工夫があります。角ハンガーを使用する際、外側に長いもの、内側に短いものを干すことで、洗濯物全体がアーチ状になり、空気の通り道ができて効率的に乾く「アーチ干し」がおすすめです。

大きなシーツなどを干す場合は、物干し竿を2本使ってM字状に干すと、生地が重なる部分が減り、まんべんなく空気が当たって早く乾く「M字干し」が有効です。

バスタオルなど大きなものを干す場合は、ピンチハンガーの四隅のピンチで留めてぐるりと一周するように干す「囲み干し」も効果的です。

ジーンズなど厚手の衣類は筒状に干したり、パーカーは3本のハンガーを使って袖やフードを広げたりするなど、立体的に干して空気の通り道を作ることが重要です。ポケットも裏返して乾かすと良いでしょう。

縫い目が乾きにくい衣類は、裏返して干すことで乾燥が早まります。これらの干し方は、空気に触れる表面積を最大化し、洗濯物の周囲や内部に「空気の通り道」や「風のトンネル」を作ることを目的としています。

部屋干しの場所選びも、乾燥効率と臭い対策に大きく影響します。風通しの良いリビングの中央や、換気扇を回した状態の浴室・洗面所など、空気が通りやすい場所が理想的です。

部屋の隅や壁際は湿気がこもりやすく、空気が滞留するため、乾くのに時間がかかり、臭いの原因となりやすいので避けるべきです。

窓際は結露しやすく、カーテンもカビが生えやすい環境のため、窓際やカーテンレールでの部屋干しは注意が必要です。

免責事項

本記事で提供する情報は、提供されたデータベースに基づいています。掲載された情報の正確性、完全性、有用性について、いかなる保証もするものではありません。情報の利用によって生じるいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。個別の状況に応じた判断や専門家への相談を推奨します。

スポンサーリンク

コメントを残す