スポンサーリンク

夏祭りの賑やかな雰囲気の中、浴衣姿は一層の華やかさを添えます。人混みでの移動や長時間の活動により、せっかく美しく着付けた浴衣が着崩れてしまうことは少なくありません。

浴衣の着崩れは見た目の美しさを損なうだけでなく、着心地の不快感にもつながり、せっかくの祭りの楽しみを半減させてしまう可能性があります。

浴衣が着崩れする主な原因は、「補正がうまくできていない」「歩き方や所作が適切でない」「腰ひもがしっかりと締まっていない」の3点に集約されることが指摘されています。

これらの原因を事前に把握し、適切な対策を講じることで、着崩れは大幅に防ぐことが可能です。

本記事では、夏祭りで浴衣の着崩れを防ぎ、一日中快適に美しく過ごすための実践的な方法を、着付けの準備から外出中の所作、そしてもしもの時の応急処置まで、多角的に解説します。

なぜ浴衣は着崩れるの?主な原因と着崩れしやすい場所

浴衣が着崩れてしまうのは、いくつかの明確な原因と、特に注意が必要な場所が存在するからです。

これらの点を事前に理解することで、効果的な対策を講じることができます。

浴衣の着崩れを引き起こすNG行動とは?

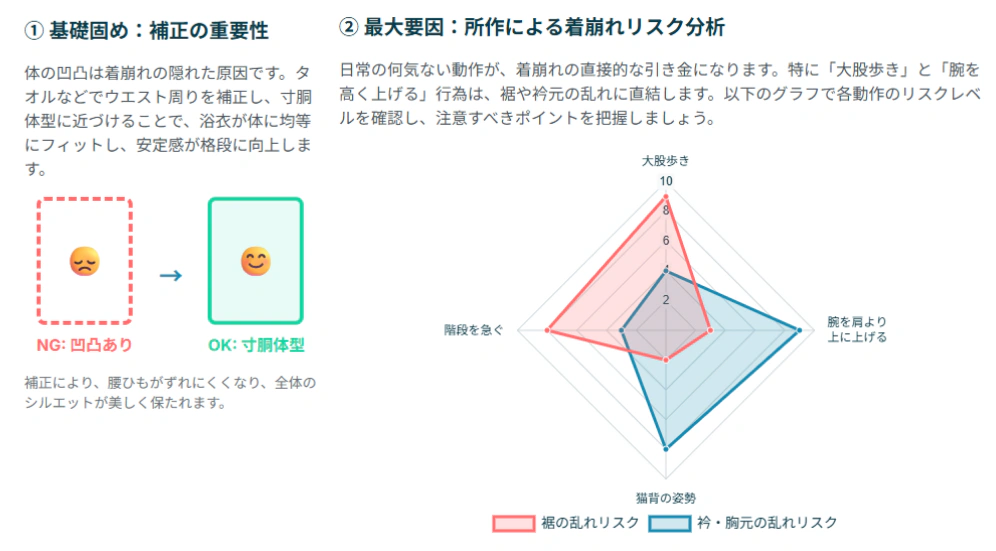

浴衣の着崩れは、主に「補正がうまくできていないこと」「歩き方や所作が適切でないこと」「腰ひもがしっかりと締まっていないこと」の3点が原因で起こると指摘されています。

例えば、洋装のときのように足を大きく開いて歩いたり、階段を勢いよく登ったりする動作は、浴衣の裾が乱れる大きな原因となります。

また、猫背の姿勢は胸元が崩れやすく、腕を肩より上に上げすぎると脇下の生地が引っ張られ、衿元の緩みにつながることがあります。遠くのものや高いところにあるものを取る際に、そのまま手を伸ばすことも着崩れの原因となるため注意が必要です。

着付けの際に衿を強く引きすぎたり、事前練習が不足していると、手順に不慣れで焦りが生じ、余計な動作や着付け中の浴衣の乱れを引き起こし、結果として着崩れしやすい状態で外出することにつながります。

特に注意すべき!浴衣の着崩れしやすい3つのポイント

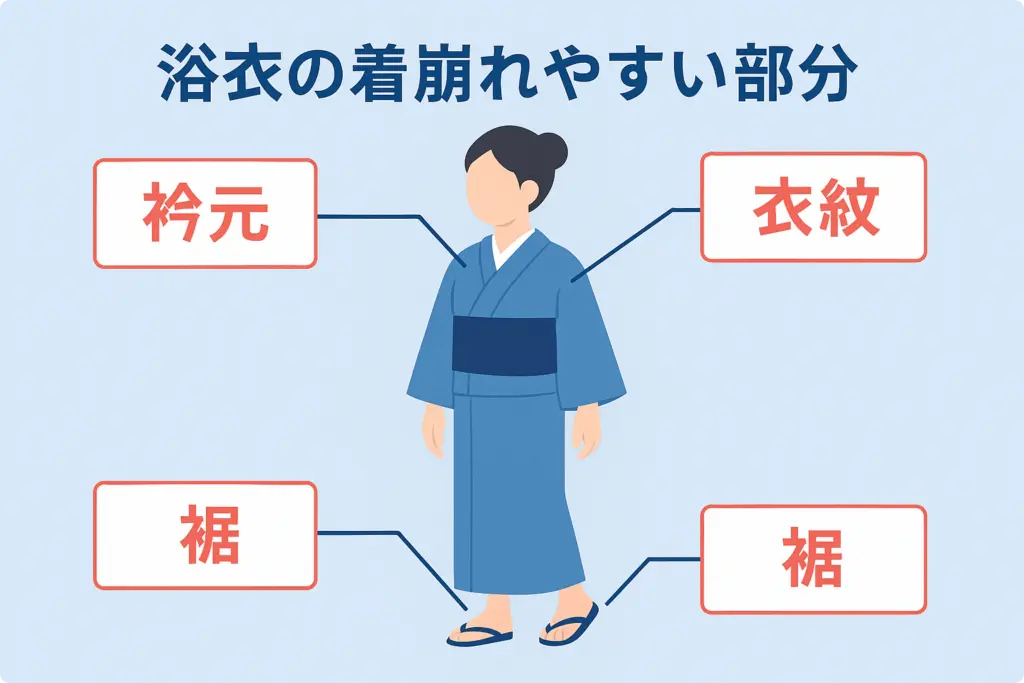

浴衣の中でも特に着崩れしやすい部分は、衿元、衣紋(えもん)、そして裾の3箇所が挙げられます。

まず、衿元は着崩れが目に見えて分かりやすい部分です。前にかがんだり、猫背になったりする動作を繰り返すと、衿元が開きやすくなります。衿元と腰まわりのおはしょりは物理的に繋がっており、一方の乱れが他方に波及するため、衿元の緩みがおはしょりの乱れにつながることもあります。

次に、背中の衣紋も着崩れしやすいポイントです。浴衣を着て動き回っていると、衣紋が詰まってくることがあります。衣紋の詰まりは、見た目の美しさを損なうだけでなく、首回りの快適性にも影響を与えます。

そして、裾も着崩れやすい部分です。裾の着崩れは、腰ひもの締め方が甘かったり、歩行中に裾を踏んでしまったりすることで起こります。裾が下がると、歩きにくくなるだけでなく、全体的な浴衣のシルエットも崩れてしまいます。

これらの箇所は、着用中の動きや姿勢によって特に影響を受けやすいため、意識的な対策が重要です。

着付けで差がつく!浴衣を着崩れさせないための着付けのコツ

浴衣の着崩れを効果的に防ぐためには、着付けの段階での工夫が非常に重要です。事前の準備から、各小物の正しい使い方まで、細部にわたる注意が美しい浴衣姿を長時間キープする鍵となります。

浴衣を着る前の下準備:補正とインナー選びの重要性

浴衣の着崩れを防ぐ最も重要なステップは、着付け前の入念な準備にあります。

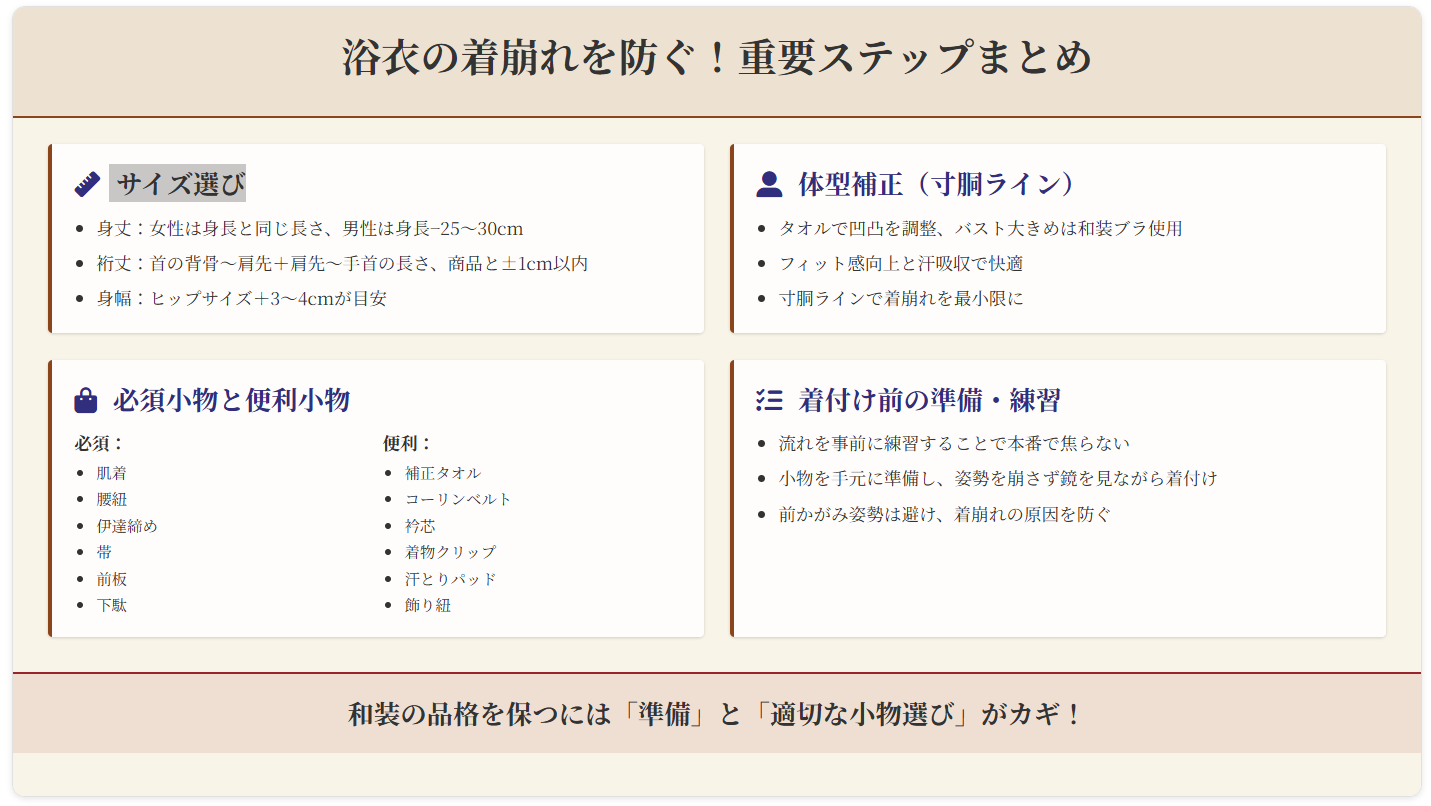

まず、浴衣のサイズ選びは快適さと着崩れ防止の要です。浴衣のサイズが体に合っていないと、着付けが難しくなり、結果的に着崩れの原因となります。特に、身丈、裄丈、身幅の3つの要素が重要です。

女性の身丈は身長と同じ長さが基準とされ、くるぶしを上限に短めにしても良いとされています。長すぎる場合はおはしょりである程度調整可能ですが、短すぎると調整が困難です。男性の場合はおはしょりを作らないため、身長から25〜30cm短い程度が目安で、着付けしたときに裾がくるぶしを隠す程度の長さが理想的です。

裄丈は、立って腕を約45度開いた状態で、袖口が手首のくるぶしにかかる程度が基準とされます。この裄丈は着付けでの調整が難しいため、購入時に自身の首の背骨から肩先までと、肩先から手首のくるぶしまでの長さを測り、商品の裄丈と比較して±1cm以内のものを選ぶことが推奨されます。

身幅は、女性の場合、ヒップサイズを基準に「ヒップサイズ+3〜4cm」が目安です。着たときに脇縫いが左右対称に位置し、帯の上下で背中心が一直線になるのが理想的なフィットとされます。身幅が合わないと、歩きにくさや裾のはだけやすさにつながるため、適切なサイズ選びが肝要です。

次に、体型補正の秘訣は、寸胴ラインで着崩れ知らずになることです。浴衣は体の凹凸を少なくし、寸胴に近づけることで着崩れしにくくなります。これは、浴衣の生地が体にフィットしやすくなり、動きによるズレを最小限に抑えるためです。

補正にはタオルや補正パッドを使ってしっかりと行います。特に細身の人は、フェイスタオルを2回折ったものを背中の腰のあたりに入れ、その上からさらに横半分に折ったタオルを巻くのが効果的です。バストが大きい場合は、和装ブラジャーの着用が推奨されます。

これにより、帯の上にバストが乗るのを防ぎ、見栄えを良くし、着崩れを抑制します。補正用のタオルは汗を吸い取る効果もあり、夏場の快適性向上にも寄与します。

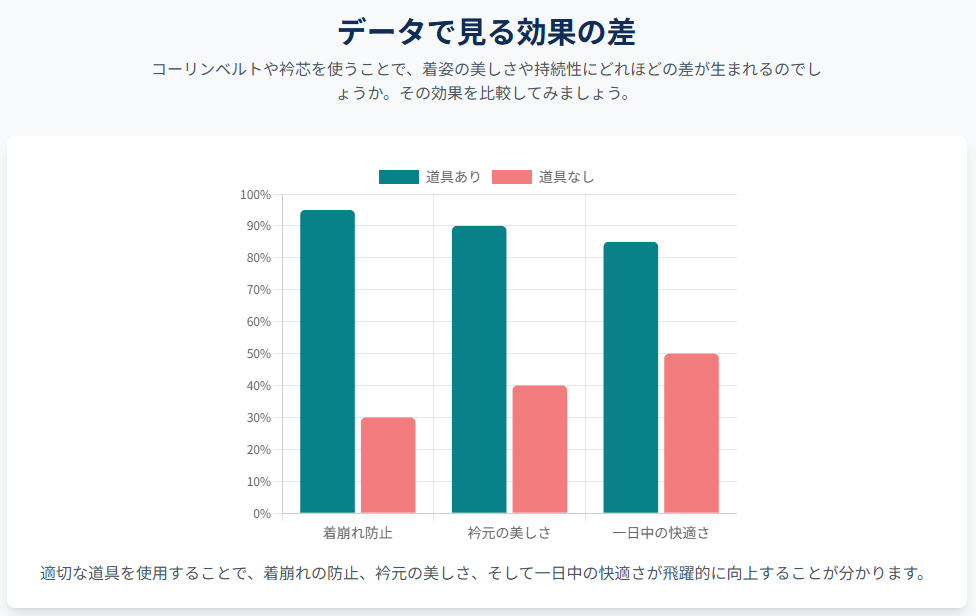

さらに、必須小物と便利小物の活用も重要です。浴衣の着付けには、いくつかの必須小物と、あると便利な小物が存在します。これらを適切に使用することで、着崩れを大幅に防ぎ、着付けの安定性を高めることができます。

必須小物としては、汗吸収や透け防止、滑り改善で着崩れを抑制する肌着(肌襦袢・裾除け/スリップ)、浴衣の固定や裾丈調整、はだけ防止に役立つ腰紐(2〜3本)、衿合わせやおはしょりの固定、着付けキープに使う伊達締め、浴衣の固定と見た目の印象を決める帯(半幅帯・兵児帯)、帯のシワ防止と美しいシルエット維持、帯の回転をスムーズにする帯板(前板)、そして浴衣に合わせた足元の下駄があります。

便利小物としては、体の凹凸を減らし寸胴に補正し、浴衣のフィット感向上や汗吸収に役立つ補正用タオルや大判ガーゼ、衿元を開かないよう固定し、着崩れ防止と衿の位置を安定させるコーリンベルト、衿元を美しく整え、きちんとした印象にし、着崩れしにくくする衿芯(メッシュ)、着付け中の仮留めや外出時の袖・裾固定に便利な着物クリップ、汗染み防止と浴衣の清潔保持のための汗とりパッド、そして帯周りのアクセントや帯の緩み防止に使う飾り紐が挙げられます。

最後に、着付けの事前練習は本番で焦らないために非常に有効です。特に初めて自分で着付ける場合や、帯結びは時間がかかりやすいため、複数回の練習が推奨されます。練習のポイントとして、一度浴衣を着用し、流れを把握することが挙げられます。

その後、手順を追って丁寧に、本番のつもりで着付けることで、身体に動きを覚えさせます。また、必要な小物を手の届く場所にまとめておくことで、探す無駄な時間を省き、余計な動作による着崩れを防ぐことができます。

着付け中に物を探したり、前かがみになったりする動作は、おはしょりの乱れや浴衣のシワに繋がることが指摘されています。着付け中はうつむかず、まっすぐ前を向いて鏡を見ながら行うことで、姿勢の崩れを防ぎます。

腰紐と伊達締めの正しい位置と締め方で浴衣を安定させるには?

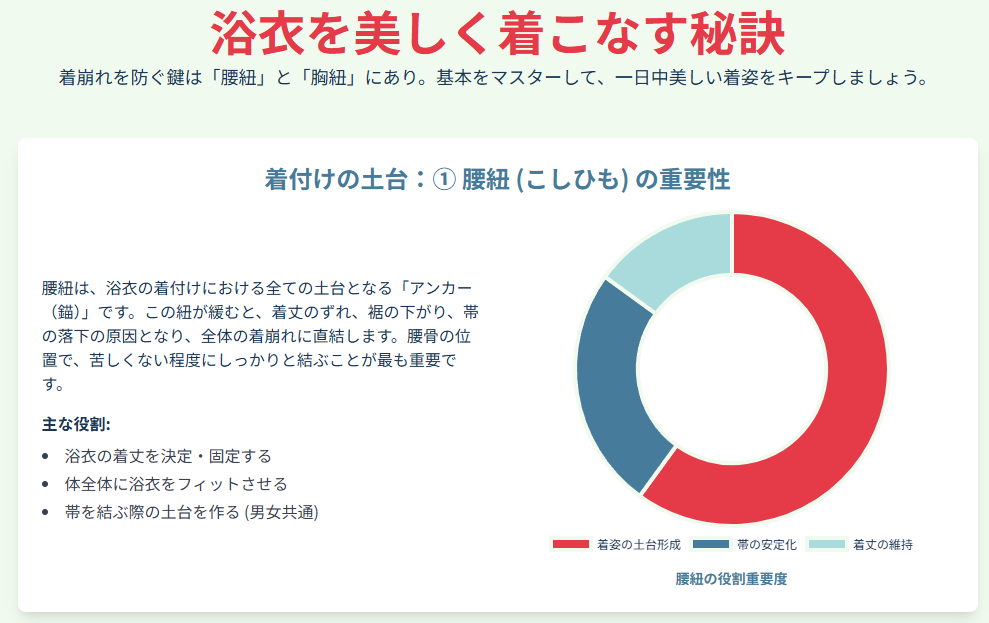

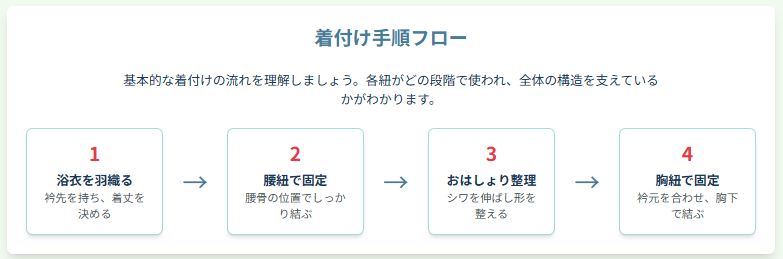

腰紐と胸紐は、浴衣を体に固定し、着崩れを防ぐための要となるアイテムです。腰紐は、浴衣の着丈を決めた後、腰骨の位置でしっかりと締めることが極めて重要です。緩いと裾が下がったり、帯が落ちたりする原因になります。

男性の場合も腰紐を締めることで帯が結びやすくなり、着崩れ防止に繋がります。腰紐は浴衣全体を身体に固定する最初のアンカーポイントであり、このアンカーが不安定だと、その上に重ねる全ての構造(おはしょり、帯、衿元)が影響を受けてしまいます。

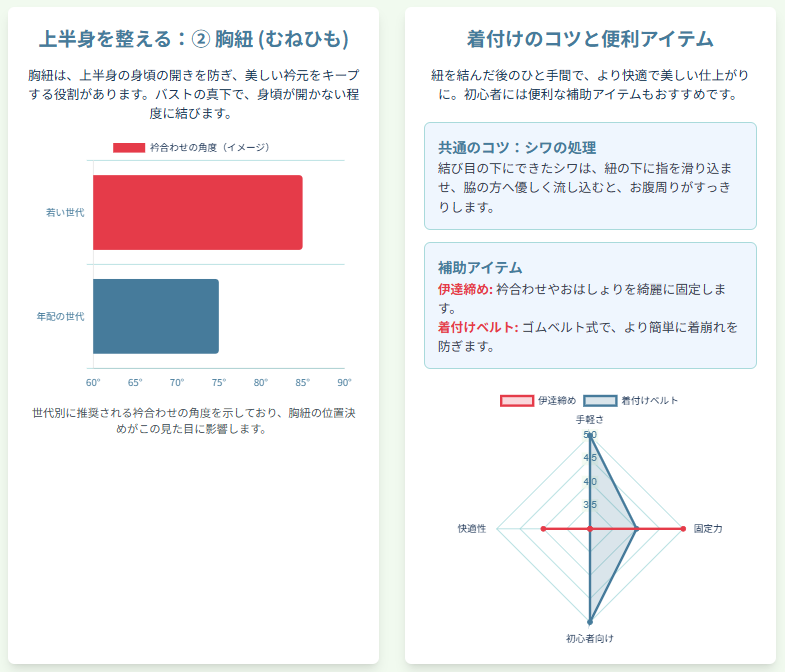

胸紐は、バストの下に当て、身頃が開かない程度に結びます。若い世代は鎖骨の窪み中央で、年配の世代はやや縦長に合わせると良いでしょう。胸紐は上半身の着崩れを防ぐ役割があります。

締め方のコツとしては、苦しくない程度にしっかりと締め、結んだ後にできるシワは紐に指を入れて脇に流し込むと良いとされます。

伊達締めは衿合わせやおはしょりの固定、着付けキープに役立ちます。マジックテープ式は初心者向けです。

最近では、着付けがしやすく着崩れを防止できる「着付けベルト」も販売されているので、活用するのもおすすめです。

衿元を美しく保つ!コーリンベルトの効果的な使い方と付け方

衿元を美しく保ち、着崩れを防ぐためには、コーリンベルトや衿芯の活用が効果的です。

コーリンベルトは、衿元が開かないように固定し、着崩れを防ぎ、衿の位置を安定させる効果があります。アンダーバストとウエストの間を目安に付けると良いでしょう。

衿芯(メッシュ素材が推奨されます)は、衿元を美しく整え、きちんとした印象を与え、着崩れしにくくします。

衿元は、前は鎖骨が見えない程度に合わせ、喉のくぼみが軽く見えるくらい広げると楽で美しいとされます。

後ろの衣紋(えもん)は、首元にこぶし1個分の隙間を作るように抜くと、襟足が美しく見え、風通しも良くなります。

衿を拳一つ分抜く際は、身八つ口から手を入れて後ろ身頃を整える際に同時に行うと良いでしょう。

強く引きすぎると衿元が崩れるので注意が必要です。

おはしょりと衿元は相互に影響し合う関係にあり、衿元が緩むとおはしょりを下に引っ張ることで解消できるという修正方法が示されています。

帯の締め方で着崩れを軽減!美しい帯結びのポイント

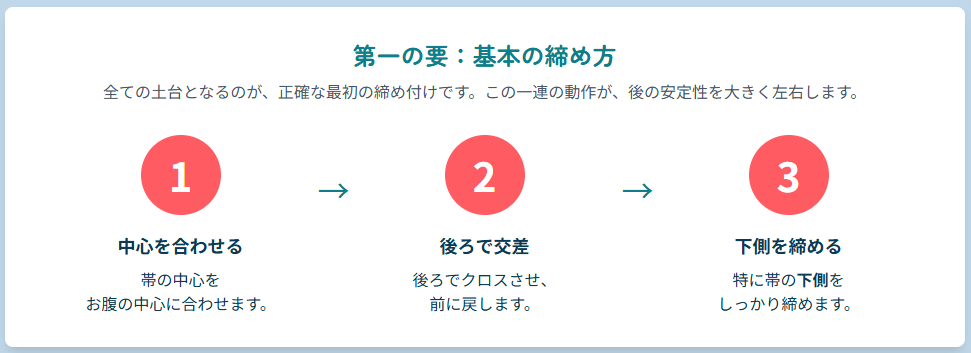

帯は浴衣姿の象徴であり、その安定性は着崩れ防止に直結します。帯の中心をお腹の中心に合わせ、手で押さえながら後ろでクロスさせ、前に戻して結びます。

特に帯の下側を苦しくない程度にしっかり締めることが重要です。

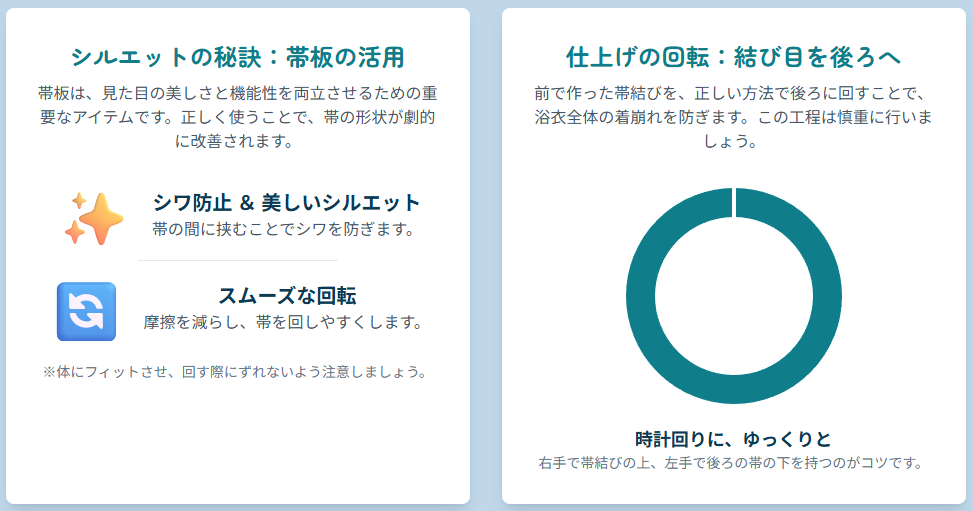

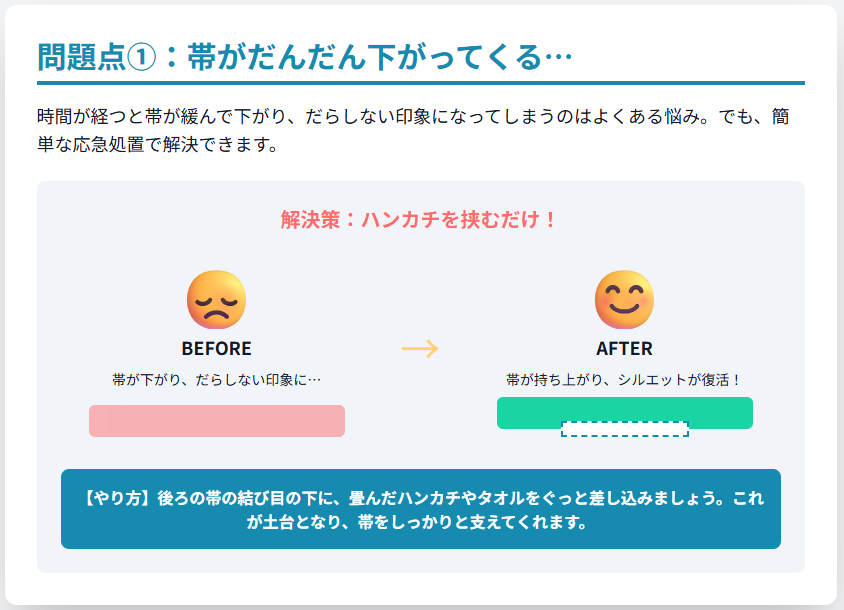

帯板を帯の間に挟むことで、帯にシワが寄るのを防ぎ、美しいシルエットを保ちます。帯板が体にフィットしているか確認し、帯を回す際に帯板がずれないように注意することが大切です。

帯板は帯の形状を保持し、滑りやすさを提供することで、帯を回す際の摩擦を減らし着崩れを防ぐ役割を果たします。

前で帯結びを作ったら、時計回りに後ろに回します。この際、右手で帯結びの上の方を、左手で後ろの帯の下側を持ってゆっくり回すと、浴衣がよれても元に戻しやすいとされます。

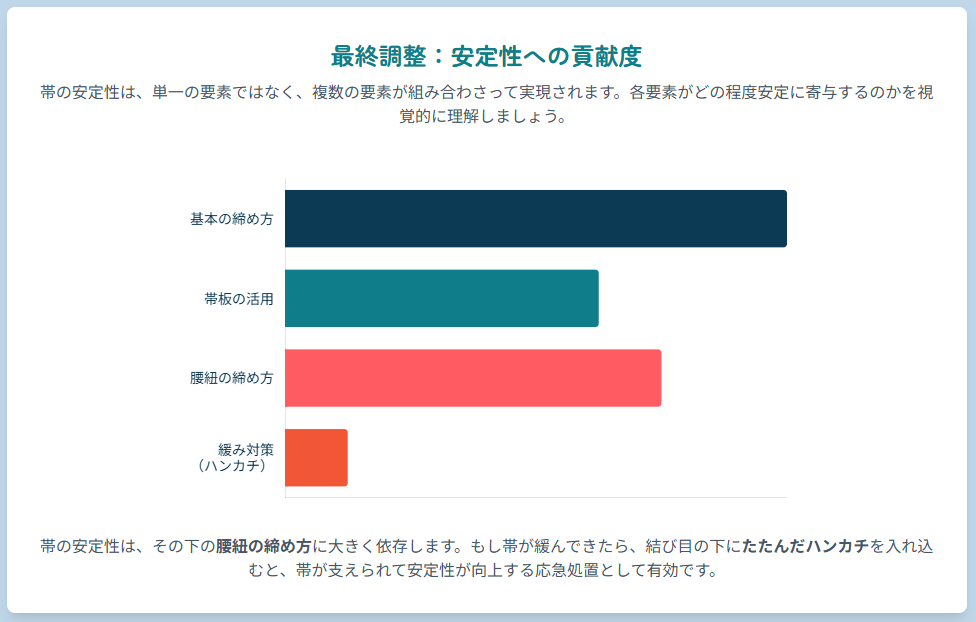

帯の安定性は、その下の腰紐の締め方と、帯自体の構造的補強(帯板、タオル)に依存する多層的な構造が指摘されます。

帯の安定性を高める工夫として、もし帯が緩みを感じ始めた際には、後ろの帯の結び目の下にハンカチをたたんで入れ込むことで、帯が立ち上がり安定することがあります。

これは、帯に下からの支えを与えることで、物理的に位置を安定させる方法です。

スポンサーリンク

着崩れ知らずの立ち居振る舞い!浴衣で一日中快適に過ごす秘訣

着付けが完璧でも、その後の立ち居振る舞いが乱れてしまっては、すぐに着崩れを引き起こしてしまいます。

浴衣を着ている間は、普段とは異なる意識で、優雅で控えめな動きを心がけることが、美しさを保つ上で不可欠です。

浴衣を着た時の正しい歩き方と座り方とは?

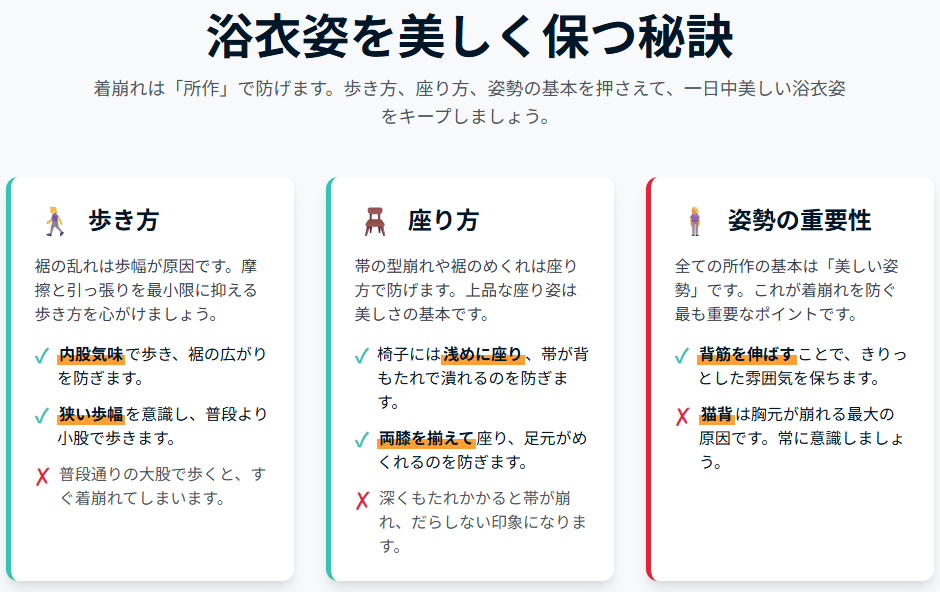

浴衣を着ている際の歩き方や座り方は、着崩れを大きく左右します。歩く際は、内股気味で狭い歩幅で歩くことを意識しましょう。普段と同じ歩幅で大きく歩くと、裾から着崩れてしまいます。急いでいる時でも小股を意識することが重要です。

これらの所作は、浴衣の生地が身体に沿って動き、摩擦や引っ張りを最小限に抑えることを目的としています。

座る際には、浴衣が引っ張られないよう、浅めに座るのが鉄則です。深く座ると着崩れの原因になるだけでなく、背もたれで帯が押し潰されたり緩んだりする心配があります。両膝を揃えて座ることで、足元がめくれるのを防ぎ、背筋を伸ばして座ると浴衣に似合うきりっとした雰囲気を保てます。

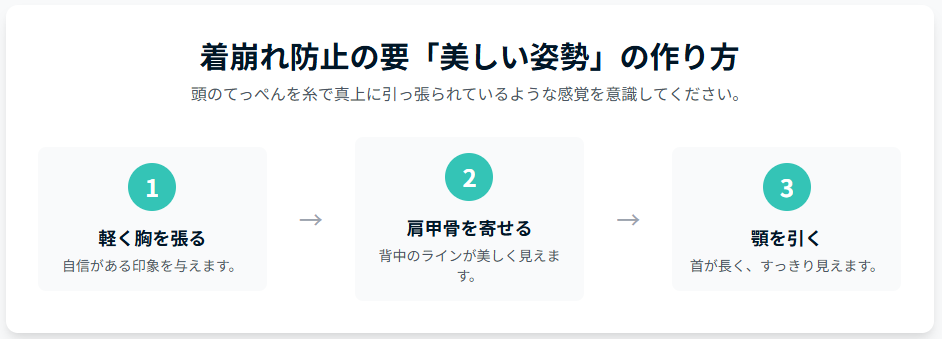

姿勢は、軽く胸を張り、肩甲骨を寄せるように背筋を伸ばし、顎を引き、頭を上から引っ張られているような感覚で首を立てる「美しい姿勢」を意識することが、着崩れを最低限に抑える最も基本的で重要なポイントです。猫背は胸元が崩れやすくなる原因となります。

階段の上り下りでの着崩れ対策

夏祭り会場での移動、特に階段の利用は着崩れしやすい場面です。階段を上り下りする際は、浴衣の上側になっている部分の衣を軽く持ち上げながら、ゆっくりと動くのが正しい方法です。

裾を踏んだり、階段にすらないように注意しましょう。

これにより、浴衣が不必要に引っ張られたり、汚れたりするのを防ぎ、着崩れを最小限に抑えることができます。

浴衣でのトイレの行き方:スマートに着崩れを防ぐ方法

トイレは浴衣の着崩れが起こりやすい場所の一つです。スマートに着崩れを防ぐためには、いくつかの工夫が必要です。

トイレの際は、上側の裾、下側の裾の順で持ち上げて帯に挟みます。

用を足した後に腰ひもの位置を確認し、必要であれば締め直して全体のシルエットを整えることも着崩れの防止に役立ちます。

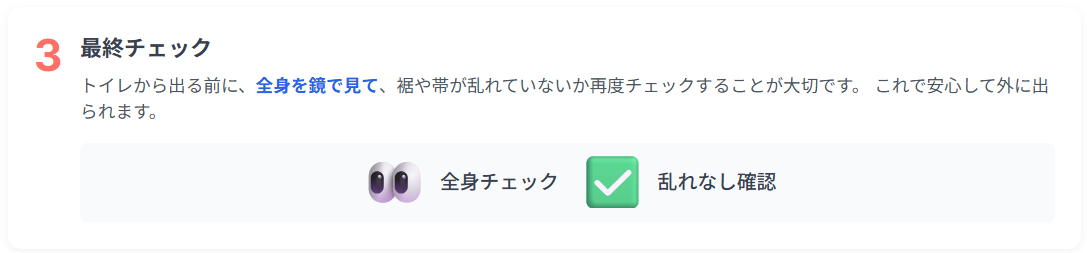

トイレから出るときは、全身を見て裾や帯が乱れていないか再度チェックすることが大切です。

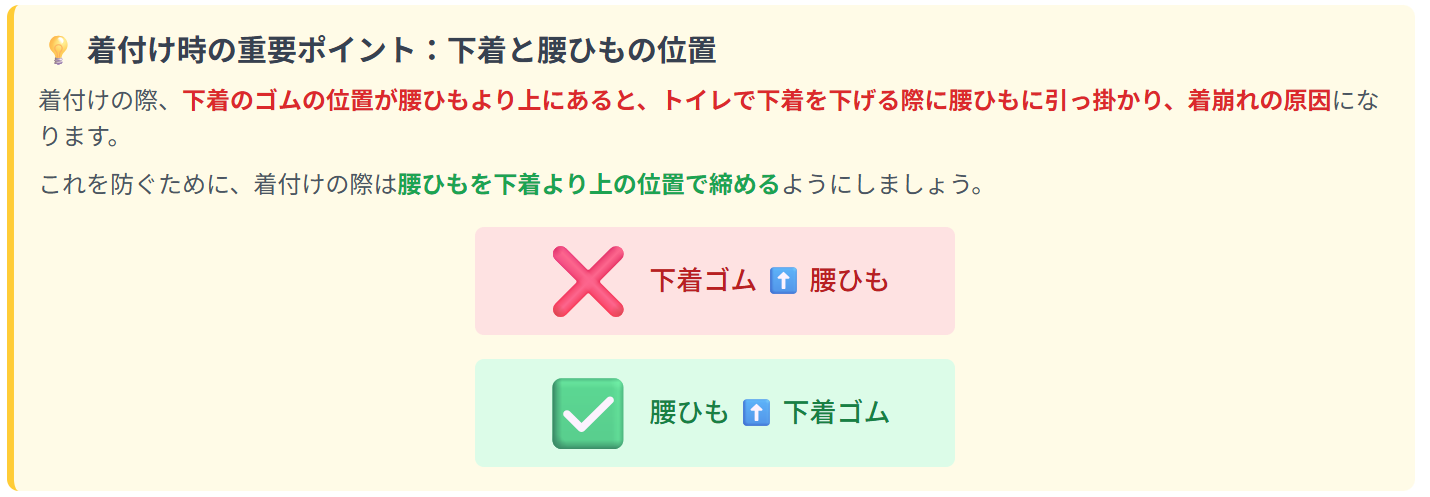

また、着付け時の下着と腰ひもの位置にも注意が必要です。下着のゴムの位置が腰ひもより上にあると、トイレで下着を下げる際に腰ひもに引っ掛かって着崩れの原因になります。

着付けの際は、腰ひもを下着より上の位置で締めておくようにしましょう。

万が一着崩れても大丈夫!外出先での応急処置と直し方

どんなに入念に準備し、所作に気を付けても、夏祭りの人混みや長時間の活動では、多少の着崩れは避けられないものです。

しかし、慌てる必要はありません。外出先でも簡単に、目立たずに直せる応急処置の方法を知っておけば、いざという時も安心です。

衿元が乱れたら?帯が緩んだら?部分別の簡単お直しテクニック

浴衣の着崩れは、部分ごとに適切な対処法があります。

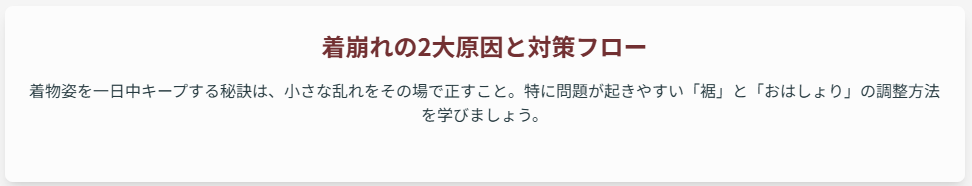

裾の下がりは、腰ひもの締め方が甘かったり、裾を踏んでしまったりすると起こります。この場合、おはしょりをめくり、上前を上に引き上げて調節します。

この際、腰ひもがずれないよう片手でしっかりと押さえるのがコツです。理想的な裾の長さはくるぶしの下くらいです。

おはしょりのたるみや崩れは、帯の下に手を入れて軽く左右にしごき、余った部分は帯の中に折り込んで調節します。出すぎている部分を帯の下に入れ込むこともできます。

この際、縫い目を合わせ、シワにならないように丁寧に行うことがポイントです。トイレに行った際に毎回おはしょりを整えるのが、着崩れを防ぐコツとされます。

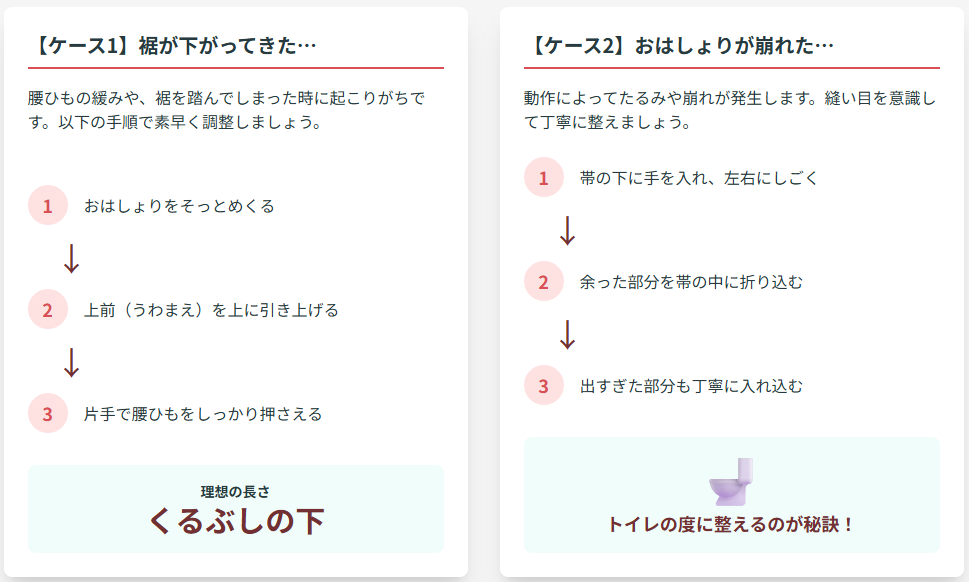

帯が緩んだり下がってきたりすると、浴衣全体のシルエットが崩れ、見た目の印象が大きく損なわれます。

帯が下がってきた場合は、後ろの帯の結び目の下にハンカチをたたんで入れ込むと、帯が立ち上がり、緩みが解消されます。

帯が回りにくい場合は、帯板を適切に利用することで、帯を回す際の摩擦を減らし、スムーズに位置を調整できます。

持ち物リスト:いざという時に役立つ便利アイテム

外出先で万が一着崩れてしまった際に役立つアイテムとして、ハンカチや着物クリップが挙げられます。ハンカチは帯が下がってきた場合の応急処置として、帯の結び目の下にたたんで入れ込むことで帯を立ち上がらせるために活用できます。

着物クリップは、外出時に袖や裾を一時的に固定する際に便利です。これらのアイテムを携帯することで、急な着崩れにもスマートに対応し、安心して夏祭りを楽しむことができるでしょう。

浴衣の着崩れに関するよくある質問

浴衣の着崩れ対策に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

着物も浴衣と同じように着崩れを防げますか?

本記事でご紹介した着崩れ対策は、主に浴衣に特化した内容です。浴衣と着物では、素材や着付けの細かな手順、着用シーンが異なるため、着物に着崩れを防ぐための対策が浴衣と全く同じであるとは一概には言えません。

着物の着崩れ対策については、着物専門の情報を参照することをおすすめします。

自分で着付けが不安な場合、プロに頼むべきですか?

本記事では、ご自身で浴衣を着付ける際の着崩れ防止策や応急処置について詳しく解説してきました。浴衣の着付けが不安な場合、事前の練習が非常に有効であることが指摘されています。特に初めて自分で着付ける場合や、帯結びは時間がかかりやすいため、複数回の練習が推奨されます。

きもの専門店では、着付けがしやすく着崩れを防止できる「着付けベルト」など、便利なアイテムも取り扱っています。ご自身での着付けに不安がある場合のプロへの依頼をご検討してみてはいかがですか。

参考情報

関連記事

免責事項

本記事は、情報の正確性、完全性、特定の目的に対する適合性を保証するものではありません。本記事の内容を利用したことによるいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。

スポンサーリンク

衿元のだぶつきや開きは、帯の下にある「おはしょり」の真ん中をまっすぐ下に引っ張るだけで解消できます。

また、身八つ口に手を入れて衿を引っ張り、胸元に緩みがあれば前側のおはしょりを下に引っ張る方法もあります。

左右の衿を引いて整え、おはしょりを下に引っ張るのも効果的です。背中の衣紋が詰まった場合は、後ろのおはしょりを優しく引っ張って衣紋を抜くと良いでしょう。

こぶし一つ分を目安に衣紋を抜くと、垢抜けた印象になります。腕を上げすぎたりして両脇下の生地が引っ張られると、帯の上あたりにたるみができ、衿のゆるみや開きの原因になります。

この場合は、身八つ口から手を入れて生地を内側から持ち、たるみを両サイドに引っ張り、その後おはしょりを下に引っ張ってたるみを流すと解消します。