スポンサーリンク

ディズニー遠足「教員自腹」問題とは?炎上の経緯と保護者クレーム

遠足の行き先として人気のディズニーランド。

この「ディズニー遠足」と「教員の自腹」という言葉が結びつき、SNSを中心に大きな議論が巻き起こっているようです。

この問題の発端は、ある学校がディズニーランドへの遠足で予期せぬ費用不足が発生し、引率の教員が「自腹」で立て替えたとされる事案でした。

この情報が「まとめサイト」などで拡散されると、一部の保護者から寄せられたとされる「クレーム」の内容が注目を集め、一気に「炎上」状態となったみたいですね。

詳細が確認された報道というよりは、ネット上で注目された「現象」のようですが、これほど強い反応があった背景には、教育現場が抱える根深い問題があったからだと言われています。

なぜ教員は自腹を切る?費用負担の背景

そもそも、なぜ教員が自腹を切るような状況が生まれるのでしょうか。

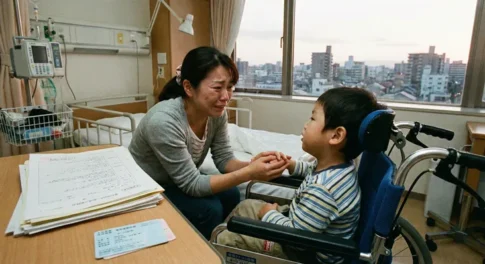

ディズニー遠足のような校外学習では、予期せぬ交通費や生徒の体調不良、持ち物の紛失など、予算外の支出が突発的に発生しやすいようです。

その際、引率の教員は生徒の安全と行程の遂行を最優先します。

煩雑な会計手続きを待つ余裕はなく、一番早い解決策として「自腹」での立て替えを選んでしまうことが多いみたいですね。

しかし、こうした「教員の自腹」は、遠足だけで起きているわけではないようです。

教育現場で教員が自腹を切る行為には、構造的な3つの理由があるとされています。

第一の理由は、「予算の不足」です。

ある報告によると、500人規模の学校で数学科の年間予算がわずか5000円という事例も「普通」のこととして挙げられているといいます。

これは生徒一人当たり年間10円にも満たない額です。

授業で使う備品や消耗品にかける予算はほぼゼロに近く、備品が壊れたり、授業を良くするための教材が必要になったりした場合、教員が私財で補填するしかない状況があるようです。

第二の理由は、「時間の不足」です。

たとえ予算がついていたとしても、公費で物品を購入する手続きは非常に煩雑です。

指定業者への見積もり依頼、決裁、発注、納品というプロセスが必要で、「授業ですぐに使いたい」という現場のニーズに応えられないといいます。

熱意のある教員ほど、「それなら自分で買った方が早い」と自腹を選んでしまう傾向が見られるとのことです。

第三の理由は、会計処理そのものが「面倒くさい」という心理的な負担です。

学校の会計処理は1円単位のズレも許されません。

教員は、本業の合間に、専門外で重圧のかかる事務作業を行う必要があります。

その結果、「この金額のために面倒な会計処理をするくらいなら、自腹で払おう」という思考になってしまうようです。

このように、教員の自腹は、部活動の用具購入から日々の教室運営まで、教育現場のあらゆる場面で「常態化」している深刻な問題といえるでしょう。

スポンサーリンク

炎上した「保護者クレーム」の内容と世間の反応

この問題が注目を集めた直接の引き金は、教員の自腹行為よりも、その後に続いたとされる「保護者からのクレーム」でした。

伝えられるところによると、その内容は教員の立て替えへの感謝ではなく、学校側の不手際や金銭管理の甘さを非難するものだったとされています。

この「クレーム」とされる内容に対し、インターネット上では様々な声が瞬く間に広がりました。

その反応は、大きく3つに分かれていたようです。

第一に、クレームを発したとされる保護者への「モンスターペアレントだ」「先生が気の毒だ」といった直接的な批判です。

これは、教員の善意が報われなかったことへの憤りや、保護者対応の難しさを反映していると思われます。

第二に、教員個人への同情と、労働環境への懸念です。

「教員はそこまで負担を強いられるのか」「自腹なのに報われない」といった、教員の立場を思いやる声が集まりました。

しかし、最も本質的な議論となったのは、第三の反応でした。

それは、「なぜ教員が自腹を切る状況がそもそも発生したのか」「学校の公的な予算はどうなっているのか」という、個人ではなく「制度」や「システム」に疑問を呈する声です。

今回の事案は、多くの人が感じていた「教員の労働環境」や「公教育のコスト」といった問題を、可視化するきっかけになったといえるでしょう。

教員自腹と保護者クレーム、「誰が悪い」のか?

今回の事案について、「一体誰が悪いのか?」という問いがよく聞かれます。

短絡的に「クレームを言った保護者」を犯人だと断じるのは簡単ですが、それでは本質を見誤るかもしれません。

この問題は、「誰か」特定の個人が悪いのではなく、公教育という「システム」そのものが構造的な疲労を起こしている証拠とされています。

その根拠として、衝撃的な調査結果があります。

2022年度に公立小中学校の教職員1034人を対象にした調査では、回答者の8割弱にあたる784人が、この1年間で何らかの「自腹」を経験していたことが明らかになりました。

8割もの教員が自腹を経験しているという事実は、これが個人の資質の問題ではなく、回避が難しい「構造的欠陥」であることを示しているようです。

さらに、この問題は非正規雇用の教員にも及んでいます。

そして、最も重要な事実は、部活動に関する自腹が、「経済的に豊かな家庭が多い」とされる学校の教員ほど、発生率が高いというデータです。

豊かな家庭が多い学校(発生率56.7%)は、そうでない学校(同39.6%)よりも、教員が自腹を切る割合が顕著に高いとのこと。

この背景には、そうした学校では保護者からの期待値が高く、部活動も活発化(高コスト化)しやすいことがあるようです。

また、教員側にも「保護者を喜ばせたい」という心理が働き、自腹で活動を支えてしまう構図が推察されます。

この分析を、今回のディズニー遠足の「保護者クレーム」に当てはめると、違った見方ができるかもしれません。

もし、あのクレームが、単なる「モンスターペアレント」の理不尽な要求ではなかったとしたらどうでしょうか。

つまり、保護者の期待値が高い環境で、教員が私財で穴埋めをする「自腹」行為は、美談ではなく、「学校側のマネジメントの失敗」や「公教育の不手際」として受け止められた可能性があります。

その場合、あのクレームは、「なぜ公教育が、個人の犠牲やその場しのぎで成り立っているのか」という、本質的な怒りや疑問の表れだったとも考えられます。

したがって、「誰が悪いのか」という問いの答えは、保護者でも、自腹を切った教員でもないのかもしれません。

悪いのは、8割もの教職員が自腹を切らなければ現場が回らない「常態化」を放置し、公教育の維持コストを現場の教員の善意と私財に依存し続けてきた、教育行政の姿勢とシステムそのものであるといえるでしょう。

まとめ

ディズニー遠足での教員の自腹問題と炎上は、一過性のトピックとして終わらせるべきではないようです。

この事案は、日本の公教育が抱える「隠されたコスト」が、多くの人の目につく形で可視化されたに過ぎないといわれています。

私たちがこの問題から考えるべきは、専門家が指摘するように「問題を正しく診断する」ことのようです。

そして、具体的な解決策へ移行することが求められています。

第一に、「学校財務マネジメントの確立」です。

教員が「予算がない」「会計が面倒」と感じる現状を変えるため、学校現場にもっと裁量のある予算を配分し、会計処理を専門の事務職員が担えるよう権限や人員を強化する必要があるでしょう。

第二に、「ヒト、モノ、カネへの意識改革」です。

教員の「善意」や「使命感」に無償で依存する体質を改める必要があります。

教育活動に必要なコスト(カネ)と、教員の労働力(ヒト)を正当に評価し、公的な予算で手当てする文化への転換が不可欠とされています。

そして第三に、「学校財務制度の改善と行政との連携」です。

教員が「時間がない」と感じる煩雑な予算執行プロセスを簡素化すること。

また、ディズニー遠足のような行事では、予期せぬ事態に備えた予備費を最初から確保し、教員が立て替える必要のない仕組みを行政側が主導して構築することが求められます。

この問題は、8割の教職員からの切実な警鐘なのかもしれません。

公教育の質を誰の犠牲もなしに維持するために、社会全体でそのコスト負担のあり方を真剣に見直す時期に来ているようですね。

スポンサーリンク

コメントを残す