スポンサーリンク

「砂」と「泥」。この2つの違いを、単に「見た目」や「手触り」だと思っていませんか?

実は、その本質的な境界線は「1/16mm」という、目に見えないほど小さな世界に隠されています。

そして、このわずかな差が、水はけの良し悪しから、できる岩石の種類、さらには私たちの生活を支える建築技術にまで、驚くほど大きな影響を与えているのです。

この記事を読めば、何気なく見ていた足元の地面が、もっと面白く見えてくるはずです。

砂と泥の決定的な違いとは?【粒の大きさ】がすべての鍵

砂浜のサラサラした砂」と「田んぼのぬかるんだ泥」。

私たちは普段、この二つを感覚的に区別していますが、その本質的な違いをご存じでしょうか。実は、この違いは見た目や手触りだけでなく、地球の歴史や私たちの生活にまで深く関わっています。

【結論】砂と泥の一番の違いは「粒の直径」

砂と泥を分ける最も決定的で根本的な違い、それは「粒の大きさ(粒径)」です。

地質学の世界では、粒の直径が2mmから1/16mm(約0.0625mm)までのものを「砂」と定義しています。

そして、直径が1/16mmよりも小さい、さらに細かな粒を「泥」と呼んで区別しているのです。このわずかな大きさの違いが、後述する性質や役割のすべての違いを生み出す、まさに「すべての鍵」と言えるでしょう。

実は「土」と「泥」も別物!水を含むかどうかがポイント

ここで少し寄り道ですが、「泥」とよく似た言葉に「土」があります。この二つも実は異なるものを指します。

一般的に「土」は、岩石が風化してできた砂や泥、そして有機物などが混ざり合った地面の表層部分全体を指す言葉です。一方、「泥」とは、その土の中でも特に細かい粒子が水を含んで、ぬかるんだ状態になったものを指します。

つまり、水を含んでいるかどうかが、土と泥を感覚的に分ける一つのポイントになります。

砂泥(さでい・しゃでい)とは?読み方と地質学的な意味

地層などを観察していると、砂と泥が混じり合っている層が見つかることがあります。このような砂と泥の中間的な性質を持つ堆積物を、地質学の世界では「砂泥(さでい、または、しゃでい)」と呼びます。

これは、砂がたまる環境と泥がたまる環境の境界のような場所で形成されたことを示しており、当時の環境を読み解く上で重要な手がかりとなります。

【一覧表】れき・砂・泥(シルト・粘土)大きさの比較

ここでは、粒の大きさによる分類をもう少し詳しく見ていきましょう。地層を学ぶ上で基本となるのは「れき」「砂」「泥」の三つの区分です。

大きさの基準を知ることで、地層や岩石への理解がぐっと深まります。

れき(礫):直径2mm以上の大きな粒

直径が2mm以上の大きな粒を「れき(礫)」と呼びます。見た目にも明らかに「小石」とわかるサイズで、手で触るとゴロゴロとした感触があります。川の上流や、波の力が強く当たる海岸などで見ることができます。

砂(Sand):直径1/16mm〜2mmのザラザラした粒

直径が1/16mm(約0.0625mm)から2mmまでのものが「砂(Sand)」です。指でつまむと一粒一粒をかろうじて感じられる大きさで、ザラザラとした手触りが特徴です。皆さんが砂浜で目にするのが、まさにこの砂です。

泥(Mud):直径1/16mm以下の非常に細かい粒

直径が1/16mm(約0.0625mm)よりも小さいものが「泥(Mud)」です。非常に細かいため、指で触っても一粒ずつの感触はなく、湿っていると滑らかで、乾いているとサラサラ、あるいはカサカサした感触になります。

さらに細かい!泥は「シルト」と「粘土」に分かれる

実は「泥」は、さらに二つの種類に分類されます。粒の直径が1/16mmから1/256mm(約0.004mm)までの比較的大きい方を「シルト」、それよりさらに小さい、直径1/256mm以下の最も微細な粒子を「粘土」と呼びます。

泥は、このシルトと粘土が混ざり合ったものなのです。特に「粘土」は、水を含むと粘り気が出る「可塑性」というユニークな性質を持っています。

スポンサーリンク

なぜ?砂と泥が水に沈む順番と速度の違い

コップに砂と泥と水を入れてかき混ぜると、沈み方に明確な違いが現れます。この現象は、自然界で地層がどのように作られるのかを理解する上で非常に重要です。

【実験】砂と泥はどちらが先に沈む?答えは「砂」

結論から言うと、水中では「砂」が先に沈み、「泥」は後からゆっくりと沈殿します。泥水がいつまでも濁っているのは、この泥の粒子が水中に漂い続けているためです。

なぜ重そうな泥が後から沈むのか?粒の細かさと水の抵抗

一見すると、砂も泥も同じ石の粒なのに、なぜ沈む速さが違うのでしょうか。その理由は、粒の細かさにあります。粒子は、小さいほどその体積に対して表面積が大きくなるという性質があります。

泥の粒子は非常に小さいため、水中を沈む際に大きな水の抵抗を受けます。この抵抗がブレーキのような役割を果たすため、粒が大きくて抵抗が少ない砂に比べて、沈む速度が格段に遅くなるのです。

川から海へ…自然界での積もり方(堆積作用)の違い

この沈む速度の違いは、自然界における堆積作用に大きな影響を与えます。川は山から海へと流れる過程で、次第に流れの速さが緩やかになります。すると、運搬してきた土砂を重いものから順に落としていきます。

まず、流れの速い上流で大きな「れき」が沈み、中流で「砂」が、そして流れが非常に穏やかになる河口や湖、海の底といった場所で、最後に「泥」がゆっくりと堆積するのです。

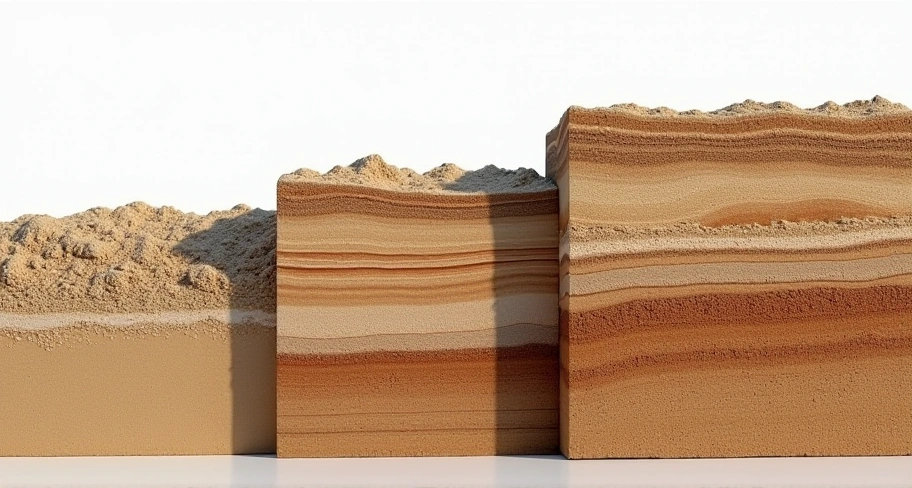

地層はこうしてできる!れき・砂・泥が作る堆積構造

上記の堆積作用が、洪水や季節の変化などによって何千年、何万年という長い時間をかけて繰り返されることで、れきの層、砂の層、泥の層が順番に積み重なっていきます。

これが、私たちが崖などで見ることができる「地層」の正体です。地層は、粒の大きさの違いによって生まれる、地球の歴史が刻まれた記録なのです。

砂や泥が固まると何になる?堆積岩との関係

長い時間をかけて積み重なったれき、砂、泥は、やがて上の層の重みで押し固められたり、地下水に含まれる成分によって固められたりして、硬い岩石に変化します。これらを「堆積岩」と呼びます。

「れき」が固まってできる岩石は?【れき岩】

れきが主成分となって固まった岩石を「れき岩」と呼びます。様々な種類の小石がコンクリートのように固まっているのが特徴で、かつてその場所が川の上流など、流れの速い環境であったことを示しています。

「砂」が固まってできる岩石は?【砂岩】

砂が固まってできた岩石は「砂岩」です。表面はザラザラしており、構成している砂粒を観察することができます。砂岩の層は、かつてその場所が海岸や川の中流域であった可能性を示唆します。

「泥」が固まってできる岩石は?【泥岩(頁岩・粘板岩)】

泥が固まってできた岩石は「泥岩」です。非常にきめが細かく、表面は滑らかなのが特徴です。泥岩の中でも、薄く層状に剥がれやすい性質を持つものを「頁岩(けつがん)」、さらに圧力を受けて硬くなったものを「粘板岩(ねんばんがん)」または「スレート」と呼び、硯や屋根瓦などに利用されます。

堆積岩から何がわかる?過去の地球環境を読み解くヒント

地層に残された堆積岩の種類を調べることで、その岩石ができた当時の地球環境を推測することができます。例えば、れき岩が見つかればそこは激しい流れの川だったのかもしれませんし、泥岩が見つかればそこは静かな湖の底だったのかもしれません。堆積岩は、過去の地球の姿を教えてくれるタイムカプセルのような存在なのです。

身近な疑問!砂と泥はどこで使われ、どう違う?

砂と泥は、地質学の世界だけでなく、私たちの身の回りの様々な場面で活用されています。その性質の違いが、用途の違いにもはっきりと表れています。

浜辺の砂と田んぼの泥、何が違う?

海岸に砂が集まり、田んぼに泥がたまるのは、まさに自然の選別作用の結果です。海岸は波のエネルギーが常に作用するため、細かい泥は洗い流されて沖へ運ばれ、比較的大きな砂だけが残ります。

一方、田んぼは水を張ると流れが非常に穏やかになるため、細かい泥の粒子が沈殿してたまりやすいのです。また、田んぼの泥は、植物の栄養となる有機物を多く含むという点でも、浜辺の砂とは大きく異なります。

ガーデニング(園芸)における砂と泥(土)の役割

園芸や家庭菜園では、砂と泥(粘土質の土)は全く逆の目的で使われます。砂は粒子間の隙間が大きいため、水はけを良くしたいときに土に混ぜ込みます。

一方、粘土質の土は、水を蓄える能力(保水性)や肥料の成分を保持する能力(保肥性)が高いため、植物の生育基盤として非常に重要です。

建築やインフラで使われる砂と泥の用途の違い

建築の世界では、砂はコンクリートを作るための骨材として不可欠な材料です。化学的に安定しており、強度を出しやすい砂は、現代社会を支える基盤となっています。

その一方で、泥(特に粘土)を多く含む地盤は「軟弱地盤」と呼ばれ、建物を建てると沈下を引き起こす可能性があるため、建設工事においては特別な対策が必要となる、工学上の課題でもあります。

まとめ:砂と泥の違いを5つのポイントで総復習

最後に、砂と泥の根本的な違いを5つのポイントで振り返ってみましょう。この違いを理解すれば、あなたも今日から地層マスターです。

【早わかり表】砂と泥の比較

砂と泥を比較すると、その違いは明らかです。砂の主成分は風化に強い石英という鉱物であることが多く、化学的に安定しています。

対して泥の主成分である粘土は、化学変化によって生まれた新しい鉱物であり、反応性に富んでいます。この性質の違いが、あらゆる違いの源泉となっています。

粒の大きさ:見た目と手触りの根本的な違い

最も本質的な違いは、1/16mmを境とする粒の大きさです。これが、砂の「ザラザラ」と泥の「なめらか」という手触りの違いを生み出します。

水の含み方:水はけの良し悪し

砂は粒子が大きく隙間だらけなので、水はけが非常に良いです。一方、泥は粒子が細かく密に詰まっているため、水をよく含み、水はけが悪くなります。

沈む速さ:水中での振る舞い

水中では、粒が大きく水の抵抗が少ない砂が先に沈み、粒が細かく水の抵抗を大きく受ける泥は、いつまでも水中を漂いながらゆっくりと沈みます。

固まってできる岩:未来の姿

砂は固まると「砂岩」に、泥は固まると「泥岩」になります。地層に残されたこれらの岩石は、過去の地球環境を知るための重要な手がかりを与えてくれます。

関連記事

免責事項

本記事は、提供された情報源および一般的な科学的知見に基づき作成されていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。学術的な研究や専門的な判断を要する場合には、必ず専門機関にご相談ください。

スポンサーリンク