スポンサーリンク

「鳥の視力はどのくらいあるの?」という疑問をお持ちの方へ。

鳥類は、その生存戦略において視覚に極めて大きく依存しており、多くの点で人間を凌駕する驚異的な視覚能力を持っています。

空を高速で飛行し、遠くの獲物を発見し、仲間とコミュニケーションを取り、捕食者を回避するために、彼らの目は独自の進化を遂げてきました。

この記事では、鳥類の視覚がどの程度優れているのかを、人間との比較を交えながら多角的に掘り下げ、その生物学的メカニズムと、それが鳥類の多様な行動にいかに貢献しているかを詳細に解説します。

鳥の視力は人間よりはるかに優れているって本当?

鳥類の視力は、一般的に人間よりもはるかに優れています。特に猛禽類はその代表であり、タカ類はヒトの約6倍以上の視力を持つとされています。人間が100mの距離で認識できる物体を、タカは800mの距離から認識できるという驚異的な能力を示します。

多くの鳥類は視力2.0〜4.0を有し、ハヤブサに至っては8.0に達すると言われています。このような卓越した視力は、彼らが空高くから地上の獲物を正確に捉えることを可能にしています。

鳥の視覚能力は、視力だけでなく視野の広さにも表れます。鳥の目は頭部の左右の真横に位置しているため、両目で約300度もの広大な視野を持っています。

これは、顔の正面に目が位置し、両眼で同時に見ることができる範囲が約120度である人間とは対照的です。この広範な視野は、全方位からの捕食者の接近を早期に察知するために極めて有利に働きます。

人間の目には片目に1つの中心窩があるのが一般的ですが、鳥は片目に2つの中心窩を持つ種が多いです。これにより、1つの中心窩で遠くの物体に焦点を合わせながら、もう一方で目の前にある物体の詳細な部分まで認識できるため、狩りをする鳥が獲物を捕らえるのに役立ちます。

また、鳥類の視細胞は150万個ほどあり、人間の約20万個と比較して非常に多いことも、彼らが非常に鮮明な世界を見ている理由の一つです。

鳥の「色覚」は人間より豊か?紫外線まで見える能力とは

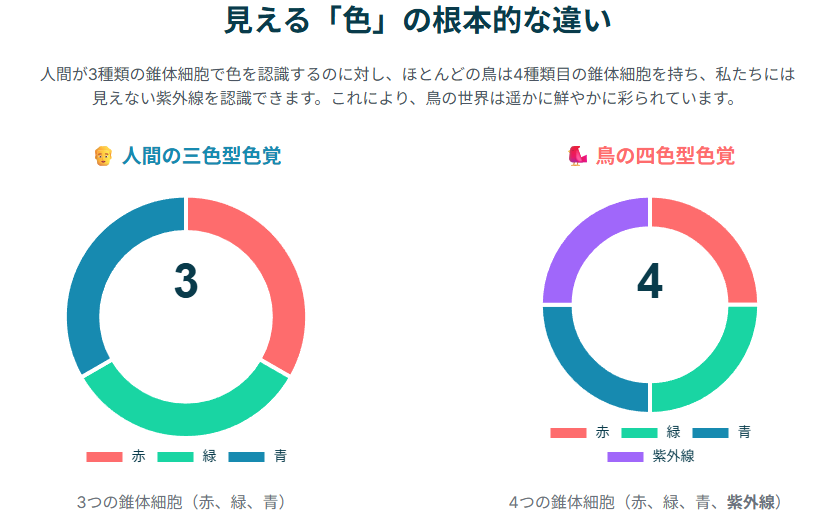

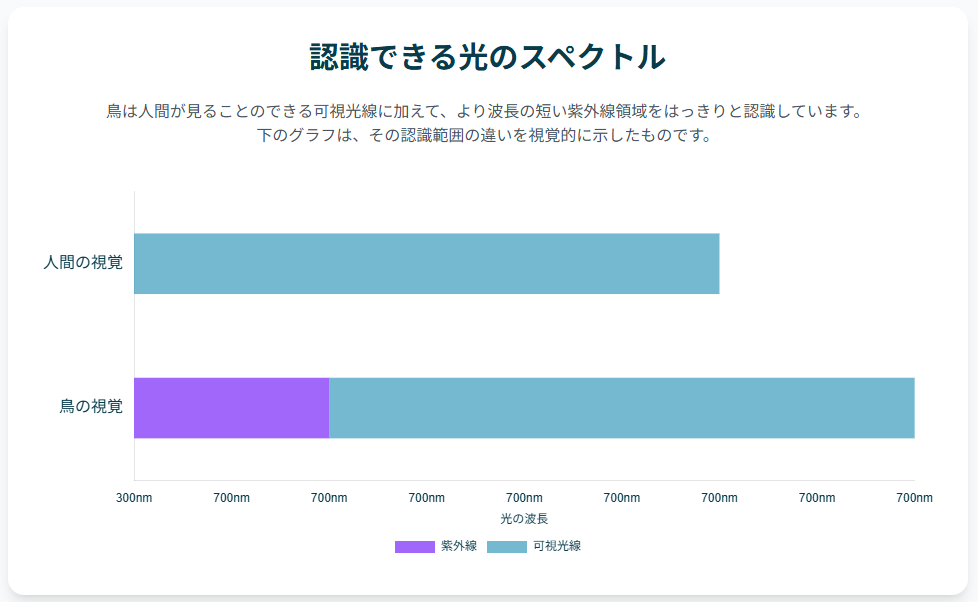

鳥類は人間には見えない光の領域、特に紫外線を認識する能力を持つことで、私たちとは全く異なる色彩豊かな世界を見ています。

人間が3種類の錐体細胞(赤、緑、青)で色を認識する三原色型色覚であるのに対し、ほとんどの鳥は4種類の錐体細胞を持ち、紫外線を含む四原色型色覚を有しています。

この4つ目の錐体細胞が紫外線を感知することで、鳥たちが見ている世界は人間が見る世界よりもはるかに鮮明でカラフルである可能性が高いとされています。

四色型色覚とは、色情報を伝えるために4つの独立したチャンネルを持つことを指します。

これにより、鳥は紫外線が反射する色や模様を認識でき、仲間や食物が人間とは全く異なる色や模様で見えている可能性があります。

例えば、ニワトリでは紫色、青色、緑色、赤色の4色の視物質が確認されており、ムクドリではさらに短波長の紫外光を認識できます。ハトでも4種類の錐体細胞が確認されています。

鳥が紫外線を見えるという事実は、単に「色が多く見える」以上の意味を持ちます。

人間には認識できない「色」や「模様」が、鳥にとっては求愛ディスプレイ、捕食者からの回避、あるいは食物の識別といった生存に直結する重要な情報となっています。

飼育環境において紫外線光がない場合、鳥はその本来持っている視覚能力を十分に生かすことができません。

研究によると、紫外線光(特に紫外線A波)は鳥の行動や心身の状態に良い影響を与えることが示されており、鳥の福祉維持のために紫外線光を取り入れる配慮が重要であると考えられています。

鳥の「動体視力」はなぜそんなに良いの?高速移動する獲物を捉える秘密

鳥類は、人間よりもはるかに速い動きを「ちらつき」として認識せず、「連続した動き」として捉えることができます。これは、彼らの高速な生活様式に不可欠な能力です。

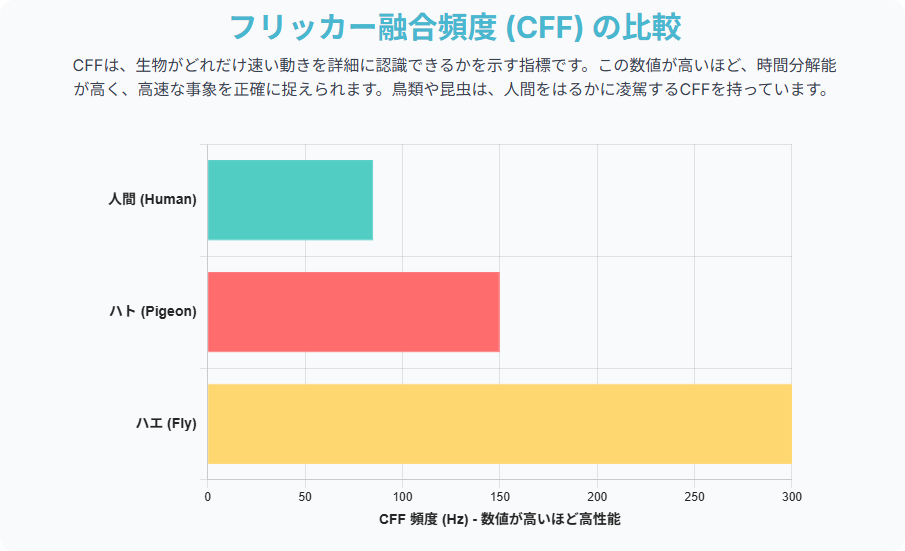

フリッカー融合頻度(CFF: Critical Flicker Fusion frequency)とは、光の明滅や遮断が一定の頻度で反復されたときに、ちらつき(フリッカー)を感じなくなり、持続光と同じように見えるようになる境界値の頻度を指します。

人間のCFFが約70~100Hzであるのに対し、ハトでは150Hzと高く、さらに速く飛ぶ昆虫(ハエ)では約300Hzにも達します。

この高いCFFは、鳥が人間には認識できないような高速な動きを、連続した滑らかな動きとして捉えることができることを意味します。

例えば、高速で羽ばたく昆虫の動きや、飛行中の風景の変化を鮮明に認識することが可能です。

この高い時間分解能は、彼らが高速で飛行する際や、高速で移動する獲物を捕らえる際に、環境の変化や獲物の動きをより詳細かつ迅速に認識できることを意味します。

高いCFFは、高速飛行能力と捕食戦略の成功に直接的に寄与し、鳥類が空という三次元空間で効率的に活動するための必須の適応となっています。

種類別!インコやフクロウなど身近な鳥の視力はどのくらい?

インコの視力はどのくらい?ペットとして飼う際の注意点

インコの目は人間よりも非常に優れており、同じ景色を見ていてもインコには全く別な世界が広がっています。インコの視力は人間と比べると3~4倍もあるとされています。空気中のホコリや窓の外を飛んでいる虫なども、インコはしっかり正確に見えているのです。

野生のインコは空を飛びながら餌になる虫や木の実を見つけており、生きるために必要な視力が研ぎ澄まされてきました。

インコの視野も非常に広く、片目で180度、両目でなんと330度の視野を持っています。さらに首が180度回転できるため、飼い主さんが後ろにいても少し首をかしげるだけで飼い主さんをすぐ発見できます。

また、インコは人間には見えない紫外線まで認識できるため、人間が見る世界よりもはるかに色鮮やかな世界で暮らしていると考えられています。人間が見ると一色の花だとしても、インコが見ると色鮮やかな花に見えていることでしょう。

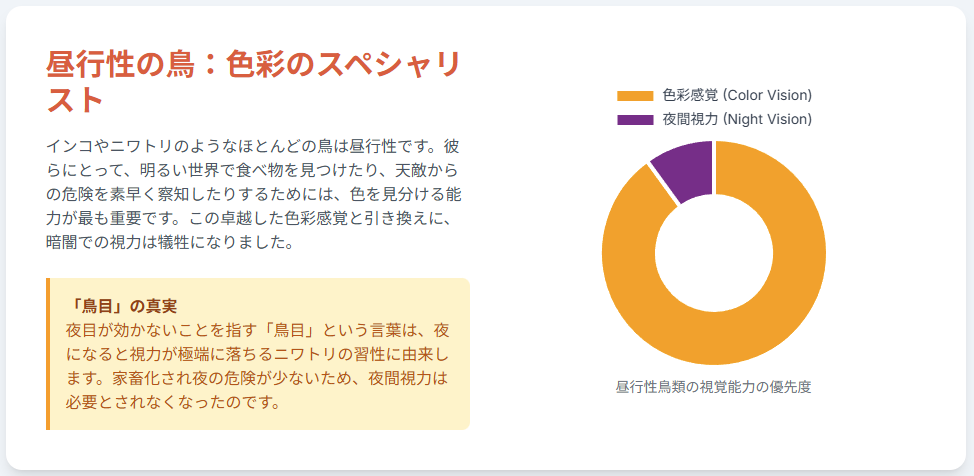

インコは昼間に活動する昼行性の動物であるため、昼間の安全を確保するために色で危険を見分ける能力を最優先し、暗闇で物を見る能力は犠牲になっています。そのため、残念ながら人間と同じように暗闇での視力は落ちてしまいます。

しかし、夜行性の動物のような暗闇の中からわずかな光を拾って物を識別する力はなく、暗闇の中で目が慣れるまでには人間よりもずっと長く時間がかかるようです。

インコの目がいつもと違うように感じたり、赤かったり、しきりに目をこすりつけたり、足で掻いたりしている様子がある場合は、病気の可能性も考えられるため、早めに獣医さんに相談することが重要です。

フクロウの視力は夜でも見える?暗闇での驚異的な能力

フクロウは夜行性の鳥類であり、暗闇での活動に適応するために独自の視覚進化を遂げています。

フクロウの目は、他の多くの鳥類と異なり、人間と同様に正面に位置しており、立体視によって獲物までの正確な距離を把握できます。

これは夜間の狩りにおいて非常に重要です。

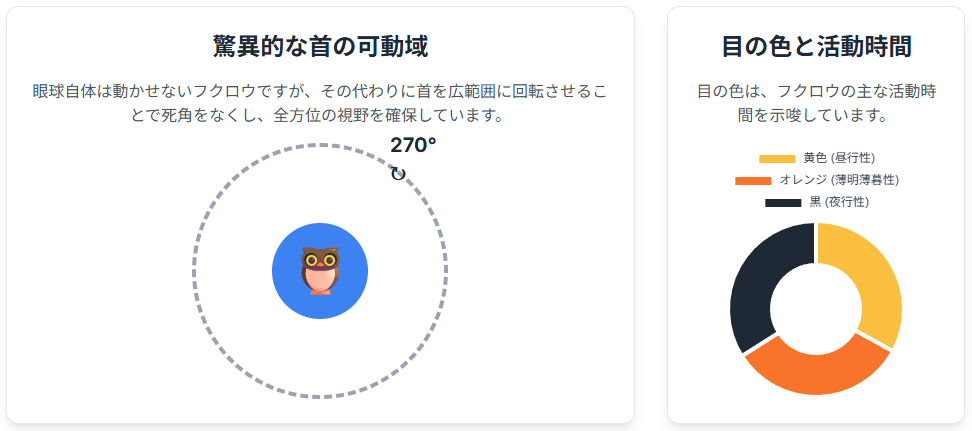

彼らの目は、昼間に適応する黄色目、日の出・日の入りに適応するオレンジ目、そして暗闇の夜に適応する黒目と、3種類の色を持つことがあります。

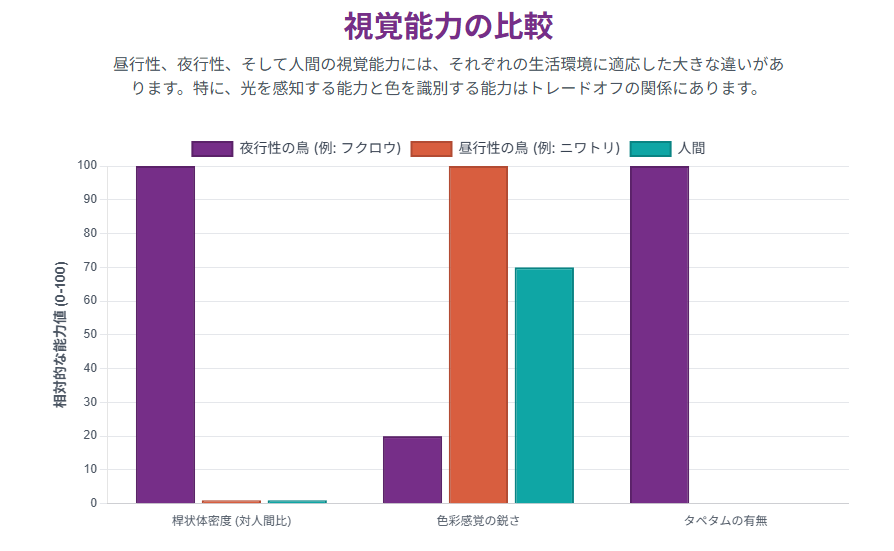

フクロウの目の感度は、明暗を区別する視細胞である桿状体(かんじょうたい)が人間の100倍もあると言われています。

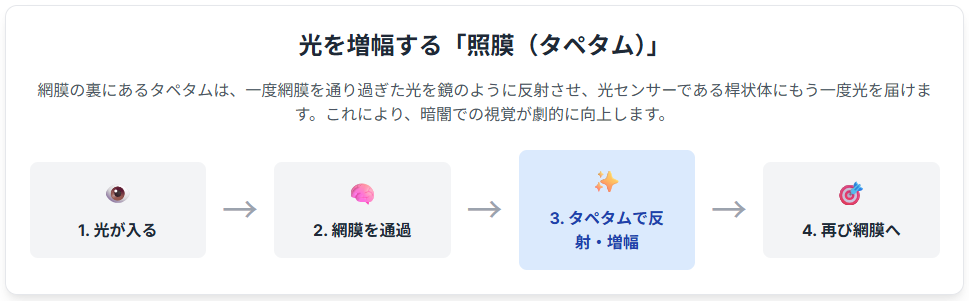

これにより、わずかな光でも周囲を見通すことが可能です。さらに、網膜の奥には「照膜(タペタム)」と呼ばれる反射板が付いています。

これは、少ない光を目の奥で集めて反射させることで、網膜に届く光の量を増やし、暗闇での視覚を強化する役割を果たします。

フクロウは眼球を動かすことができませんが、その代わりに首を270度という広範囲に回すことができ、これにより視野を補っています。

夜行性の猛禽類は、両眼視を持つ一方で、色覚を司る錐体がほとんどなく、油滴も少ないことが、彼らの夜行性の習慣と一致しています。

猛禽類(タカ、ワシ)の視力はなぜ「鷹の目」と呼ばれるほど優れているの?

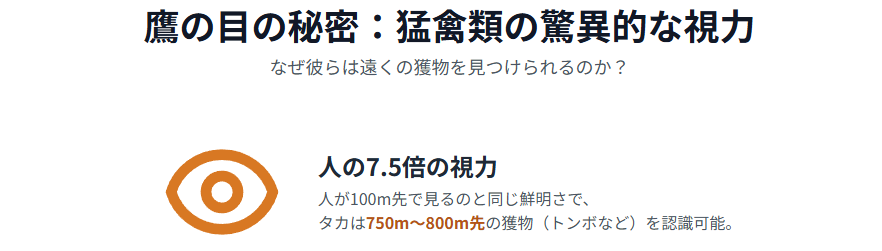

「鷹の目」という言葉があるように、猛禽類の視力は非常に優れています。タカの仲間は、人の7.5倍も物を見る時に働く細胞を持っています。単純に考えると、人が100m先の物を見る時と同じ感覚で、750m先の物を見ていることになります。

猛禽類は人の7.5倍も視力が良く、鳥類全体で考えた場合でも、人の五倍以上も良いと言われています。タカは、800m離れた所にいるトンボを認識できると言われています。

タカの目の水晶体は薄く、水晶体から眼底までの距離が長く、ヒトの目の構造に比べると、より望遠鏡に近い目をしています。

つまり遠方の物体がより拡大されて眼底に投影されるのです。さらに、タカの目の中心窩は人に比べてずっと大きく深くなっています。

これにより、目に入る光を屈折させ、高精細な中心視野での視覚に寄与する「中心窩視」と呼ばれる特殊な視力を可能にしています。

片目に2つの中心窩を持つことで、1つの中心窩で遠くの物体に焦点を合わせながら、もう一方で目の前にある物体の詳細な部分まで認識できるため、狩りをする猛禽類が獲物を捕らえるのに役立っています。

スポンサーリンク

鳥の目には世界がどう見えている?見え方の不思議

鳥の目は「単眼視」と「両眼視」を使い分けているってどういうこと?

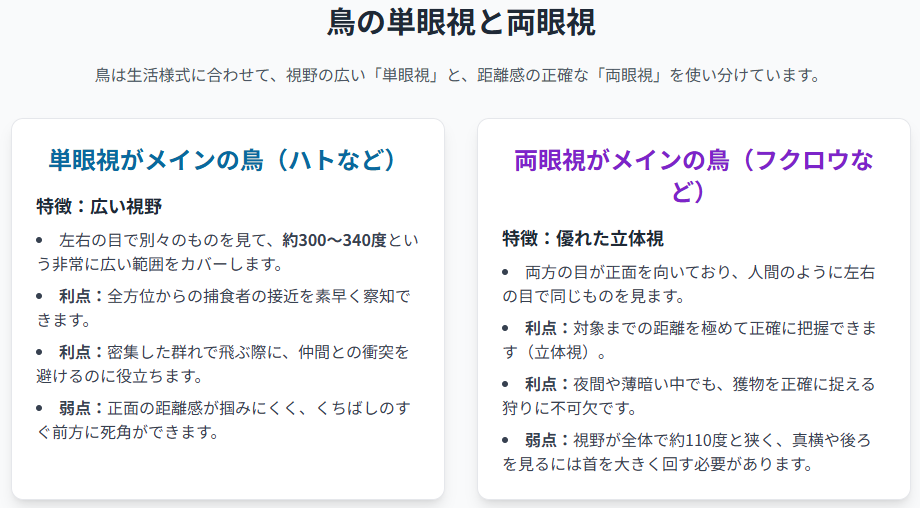

鳥類は、その生活様式に応じて単眼視と両眼視を使い分けています。単眼視とは、片方の目だけで物を見ることで、主に頭の側面に目が位置する鳥に見られます。

カワラバトのように頭の側面に目を向けている鳥は、主に単眼視力を持ち、密集した群れを飛ぶ際の方向感覚を向上させます。

これにより、群れの中での衝突を避け、効率的な飛行を維持することが可能になります。

鳥の目は左右の真横についているため、両目で約300度もの広大な視野を持っています。これは、全方位からの捕食者の接近を早期に察知するために極めて有利に働きます。

しかし、ニワトリのようにくちばしのすぐ前には死角が存在することも指摘されています。

一方、両眼視とは、両目で同時に物を見ることで、人間と同様に正面に目が位置する動物に見られます。

フクロウのような夜行性の猛禽類は、人間と同様に両眼が正面に位置しており、立体視によって獲物までの正確な距離を把握することができます。

これは、夜間の狩りの成功に直結する重要な適応であり、獲物との距離を精密に測ることを可能にしています。

ハトの視覚も、霊長類と同様に両眼統合機能を有し、絵画的奥行き手がかり(遠近法など)と運動視差手がかり(頭の動きによる視点の変化)を奥行き情報として利用します。

豆知識:ハトの首振り

ハトが歩くときに首を前後に振るのは、体を動かすことで景色(運動視差)を変化させ、単眼視の弱点である距離感を補っているためだと言われています。

鳥にとって「見えにくい色」はある?人間との色の見え方の違い

鳥は人間には見えない紫外線まで認識できるため、私たちとは全く異なる色彩豊かな世界を見ています。

これは、ほとんどの鳥が人間よりも1種類多い4種類の錐体細胞を持ち、紫外線を含む光を感知できる四原色型色覚を持っているためです。

この能力により、鳥は紫外線が反射する色や模様を認識でき、仲間や食物が人間とは全く異なる色や模様で見えている可能性があります。

例えば、人間が見ると一色の花だとしても、インコが見ると色鮮やかな花に見えていることでしょう。

また、インコの場合、人間に見えるインコのカラーとインコたちが見ているカラーは90%くらい違う色に見えているとも言われています。人間には見えない紫外線という光の色が見えるため、鳥は虹を八色見えているとも言われています。

🦜仲間の認識

鳥の羽が反射する紫外線パターンで、オス・メスの区別や個体識別をしていると言われています。

🍓 食物の発見

熟した果実や昆虫などが放つ紫外線のサインを見つけ、効率よくエサを探せます。

鳥は夜でもよく見えるの?夜行性の鳥と昼行性の鳥の視力の違い

鳥が夜でもよく見えるかどうかは、その鳥が夜行性か昼行性かによって大きく異なります。ほとんどの鳥類は昼間に活動する昼行性であり、彼らの視覚は明るい環境での活動に特化しています。

例えば、インコなどの昼行性の鳥は、昼間の安全を確保するために色で危険を見分ける能力を最優先した結果、暗闇で物を見る能力を犠牲にしています。そのため、残念ながら人間と同じように暗闇での視力は落ちてしまいます。

「鳥目」という言葉は、一般的に夜になると目が見えにくくなる状態を指しますが、これはニワトリの視力が夜になると極端に低下することに由来すると言われています。

ニワトリは家畜として飼育され、天敵から守られているため、夜に目が見えなくても生きていけます。しかし、野生の鳥、特に渡り鳥の鴨などは、昼間に渡りをすると猛禽類に襲われる可能性が高いので、猛禽類が活動しない夜に渡ることもあります。

一方で、フクロウなどの夜行性鳥類は、暗闇での活動に適応するために独自の視覚進化を遂げています。フクロウの目は、明暗を区別する視細胞である桿状体(かんじょうたい)が人間の100倍もあると言われており、わずかな光でも周囲を見通すことが可能です。

さらに、網膜の奥には「照膜(タペタム)」と呼ばれる反射板が付いています。これは、少ない光を目の奥で集めて反射させることで、網膜に届く光の量を増やし、暗闇での視覚を強化する役割を果たしています。フクロウは昼間も目が見えていますが、昼間は眩しすぎるため、目を細めていることが多いです。

例外:夜を旅する渡り鳥

昼行性であるカモなどの渡り鳥が、なぜ夜間に長距離を移動することがあるのでしょうか?それは、彼らの天敵である猛禽類(ワシやタカ)が活動しない夜間を選ぶことで、捕食されるリスクを大幅に減らすことができるからです。これは、視覚だけでなく、生き残るための賢い戦略なのです。

鳥はどのようにして方向を判断しているの?ナビゲーションの秘密

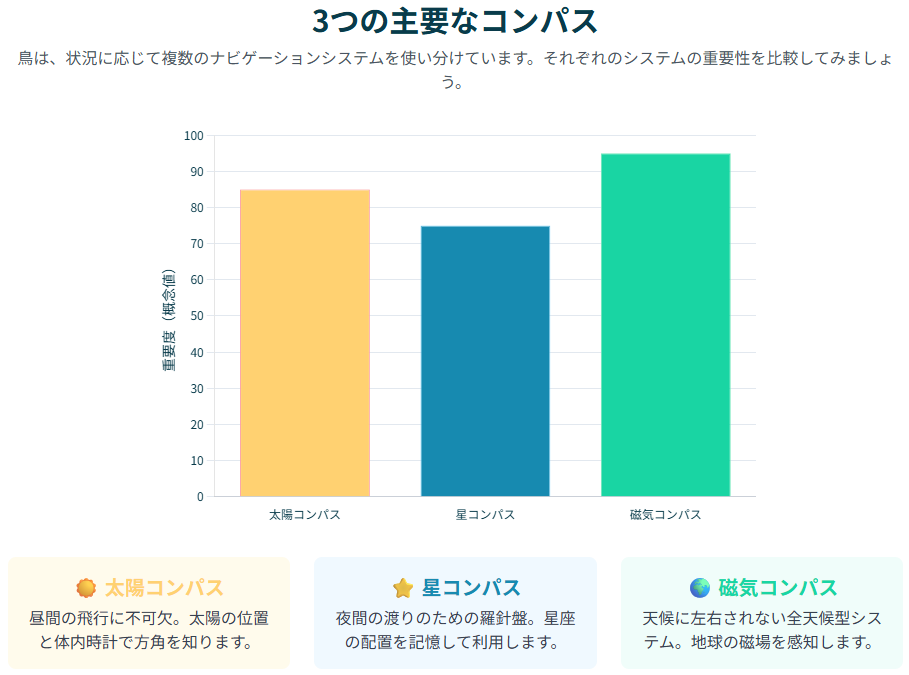

鳥類は、長距離の移動において複数のナビゲーションシステムを組み合わせて方向を判断しています。

渡り鳥は、太陽の位置から方向を判断する太陽コンパス、星座を学習し利用する星コンパス、そして地球の磁場を感知する磁気コンパスなどを用いています。

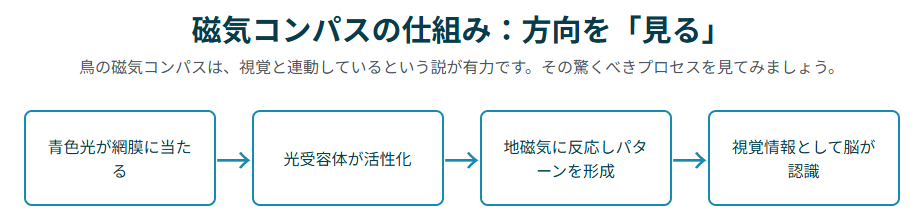

特に、鳥の網膜内にある光受容体が青色光によって活性化し、磁石の性質を持って地磁気に反応することで、そのシグナルが視覚に作用し、方向を視覚的に捉えるというメカニズムが示唆されています。

ハトは優れた視力で地形やランドマークを視覚的に記憶し、磁場感知能力と組み合わせて正確なナビゲーションを行います。

鳥の脳内には、特定の方位を向いた時に活動するコンパスのような細胞(HD細胞)が存在し、北を好む傾向も発見されています。

しかし、人間が作り出す電磁放射が鳥の磁気感覚に影響を及ぼす可能性も指摘されており、これは人間活動が鳥のナビゲーション能力に与える影響として考慮すべき点です。

人間の活動領域における衝突回避も、鳥の視覚特性を利用した例です。

送電線への衝突を防ぐために設置されるバードフライトダイバーターは、明るい黄色や反射材・蛍光材で視認性を高め、鳥が飛行中に送電線を避けるべきものとして認識するよう促します。

鳥のナビゲーション能力は、自然界の驚異の一つです。彼らの生態系を守ることは、私たち自身の環境を守ることにも繋がります。

動物界No.1の視力は?鳥の視力を他の動物と比較

視力が一番いい動物は?なぜその動物の視力が優れているの?

動物界で視力が一番良いとされているのは、鳥類の中でもダチョウです。ダチョウの視力は推定値でなんと25もあり、40m以上先を歩いている蟻の動きすらもよく見えると言われています。ダチョウは飛べない鳥であるため、ライオンやチーターなどの天敵から身を守るために、このような非常に高い視力を発達させてきました。

これは、その生活環境と生存戦略に密接に関連しています。

人間の場合、視力2.0でも非常に良いと判断されます。人間の中で世界一視力の良い人種はアフリカ大陸のマサイ族で、高原で狩りをして生活する故の生活環境によるものと考えられています。

動物の視力は、それぞれの生息環境や生活様式に適応して進化してきた結果であり、ダチョウの卓越した視力は、その生存のために不可欠な能力と言えます。

鷹の目 vs 人間の目:視力以外の「見え方」の違いも解説

鷹の目と人間の目には、視力だけでなく「見え方」においても多くの違いがあります。鳥と人間の視覚能力を比較すると、まず視力において人間が1.0〜2.0であるのに対し、多くの鳥類は2.0〜4.0、ハヤブサは8.0、タカは人間の6倍以上と、圧倒的に鳥類が優れています。

視野も人間が両眼で約120度であるのに対し、鳥類は両眼で約300度以上と広大です。

目の構造を見ると、人間の錐体細胞が約20万個であるのに対し、鳥類の錐体細胞は約150万個と非常に多く、これにより鮮明な視覚を可能にしています。

色覚においては、人間が赤、緑、青の3種類の錐体細胞で色を認識する三原色型色覚であるのに対し、鳥類は紫外線を含む4種類の錐体細胞を持つ四原色型色覚を有しています。

中心窩の数も異なり、人間は片目に1つで比較的浅いですが、多くの鳥は片目に2つの深い中心窩を持ちます。これにより、遠くの物体と目の前の物体の両方を同時に高精細に認識する「中心窩視」が可能となり、特に狩りをする鳥が獲物を捕らえるのに役立っています。

カモメのように、点ではなく細長い線のような1つの大きな中心窩を持つ種もおり、飛行中に常に明確な水平線を保つのに役立つとされています。

鳥のレンズは柔らかく伸縮性があり、強力な調節筋を持っているため、近くから遠くまでの広い範囲で素早くピントを合わせることが可能です。

また、鳥類や昆虫の目に特有の「櫛状体」と呼ばれる構造があり、これは網膜への栄養補給を助け、網膜に映る映像を濃くする働きがあるとされています。

さらに、鳥類の目は、人間と同様に基本的な構造は同じですが、フクロウを除いて瞼が下から閉じる点が異なります。透明または半透明で開閉可能な「瞬膜」を持っており、これは飛行中に目の乾燥を防ぎ、虫などの異物が目に飛び込むのを防ぐ役割を果たします。

人間がまぶたを上下に動かすのに対し、鳥の瞬膜は目頭から目尻に横に動きます。網膜にある黄斑の神経細胞も、ヒトに比べて非常に多く、脳への刺激伝達効率が高いと考えられています。

日本のことわざに「鵜の目鷹の目」という言葉があるように、鵜もまた優れた視力を持つ鳥です。鵜は水中で魚を捕獲する能力に優れており、目のレンズにあたる水晶体の焦点調節能力が人間の5倍前後もあると言われています。

これにより、水面上から魚を見つける場合でも、水面下で魚を追いかける場合でも、どちらもよく見えるのです。一方、鷹は遠くが見える遠視であるのに対し、潜水できる野鳥たちは眼球の筋肉を調整してレンズの遠近調節を行い、水中では近視眼になりますが、レンズを突出させて至近距離を見ることができるなど、それぞれの生活環境に適応した目の構造を持っています。

鳥の視力に関するよくある疑問Q&A

鳥はどのくらいの距離まで見えているの?

鳥の視力は、人間が驚くほど遠くまで見ることができます。例えば、タカは人間が100mの距離で認識できる物体を、800mの距離から認識できるとされています。これは人間の約8倍の視力に相当します。

さらに、動物界で最も視力が良いとされるダチョウは、推定視力25.0を持ち、40m以上先を歩いている蟻の動きすらもよく見えると言われています。

このように、鳥の種類によって見えている距離は異なりますが、多くの鳥が人間よりもはるかに遠くのものを鮮明に捉えることができます。

鳥が色を識別する能力はどれくらい?

鳥が色を識別する能力は、人間よりもはるかに優れています。人間が赤、緑、青の3種類の錐体細胞で色を認識する三原色型色覚であるのに対し、ほとんどの鳥は4種類の錐体細胞を持ち、紫外線を含む四原色型色覚を有しています。

この4つ目の錐体細胞が紫外線を感知することで、鳥たちが見ている世界は人間が見る世界よりもはるかに鮮明でカラフルである可能性が高いとされています。人間には認識できない「色」や「模様」が、鳥にとっては求愛や食物の識別、捕食者からの回避といった生存に直結する重要な情報となっています。

例えば、人間が見ると一色の花だとしても、インコが見ると色鮮やかな花に見えていることでしょう。また、インコの場合、人間に見えるインコのカラーとインコたちが見ているカラーは90%くらい違う色に見えているとも言われています。

鳥がものを見る速さ、動体視力の秘密は?

鳥がものを見る速さ、つまり動体視力は、人間よりもはるかに優れています。これは、フリッカー融合頻度(CFF: Critical Flicker Fusion frequency)という能力の高さによるものです。CFFとは、光の明滅が一定の頻度で反復されたときに、ちらつきを感じなくなり、持続光と同じように見えるようになる境界値の頻度を指します。

人間のCFFが約70~100Hzであるのに対し、ハトでは150Hzと高く、さらに速く飛ぶ昆虫(ハエ)では約300Hzにも達します。この高いCFFは、鳥が人間には認識できないような高速な動きを、連続した滑らかな動きとして捉えることができることを意味します。

これにより、高速で羽ばたく昆虫の動きや、飛行中の風景の変化を鮮明に認識することが可能となり、高速飛行や移動する獲物を捕らえる際に、環境の変化や獲物の動きをより詳細かつ迅速に認識できるのです。

まとめ:鳥の視覚が示す進化の多様性

本記事で詳述したように、鳥類の視覚は、その驚異的な視力、広大な視野、紫外線を含む四色型色覚、高速な視覚処理能力、そして精密な奥行き知覚を可能にする特殊な目の構造によって、人間をはるかに凌駕する能力を持っています。

これらの視覚能力は、狩りや採餌、長距離の飛行とナビゲーション、複雑な求愛ディスプレイや仲間とのコミュニケーション、そして捕食者からの巧みな回避といった、彼らの多様な行動戦略の基盤をなしています。

特に、紫外線視覚が鳥の社会行動や食物識別、求愛に与える影響や、フリッカー融合頻度の高さが高速飛行を支えるメカニズム、そして二重中心窩や櫛状体といった独自の構造が視覚の精度を高める仕組みは、鳥類の進化における視覚の重要性を浮き彫りにします。

さらに、フクロウのような夜行性鳥類が暗闇に適応するために桿状体や照膜を発達させ、色覚よりも明暗識別を優先させた例は、光環境に応じた視覚の多様な進化経路を示しています。

鳥類の視覚は、単なる「よく見える」というレベルを超え、彼らが生きる世界を人間とは全く異なる形で認識し、それに基づいて複雑な行動を展開していることを示唆しています。

この深い理解は、鳥類の生態や行動の謎を解き明かすだけでなく、動物福祉の向上や、生物模倣による技術革新のヒントをもたらす可能性を秘めています。

鳥の視覚が示す進化の多様性と精緻さは、生物学における驚異的な適応の好例であり、今後もさらなる研究が期待される分野です。

参考情報

関連記事

免責事項

本記事にて記載されている情報は、特定の研究や観察結果に基づくものであり、鳥類の視力に関する全ての側面を網羅するものではありません。また、個々の鳥の種類や状況によって視力や見え方は異なる場合があります。

スポンサーリンク