スポンサーリンク

ギターを始めたばかりの皆さん、弦交換はギターライフを送る上で避けて通れない大切なメンテナンスです。

適切なタイミングで弦を交換し、正しい方法を身につけることは、ギターの音質を保ち、演奏性を向上させ、さらには楽器自体の寿命を延ばすために不可欠です。

この記事では、ギター初心者の皆さんが安心して弦交換に取り組めるよう、その必要性から具体的な手順、そしてよくある疑問への対処法まで、徹底的に解説します。

ギターの弦交換、なぜ必要?初心者が知るべき基本

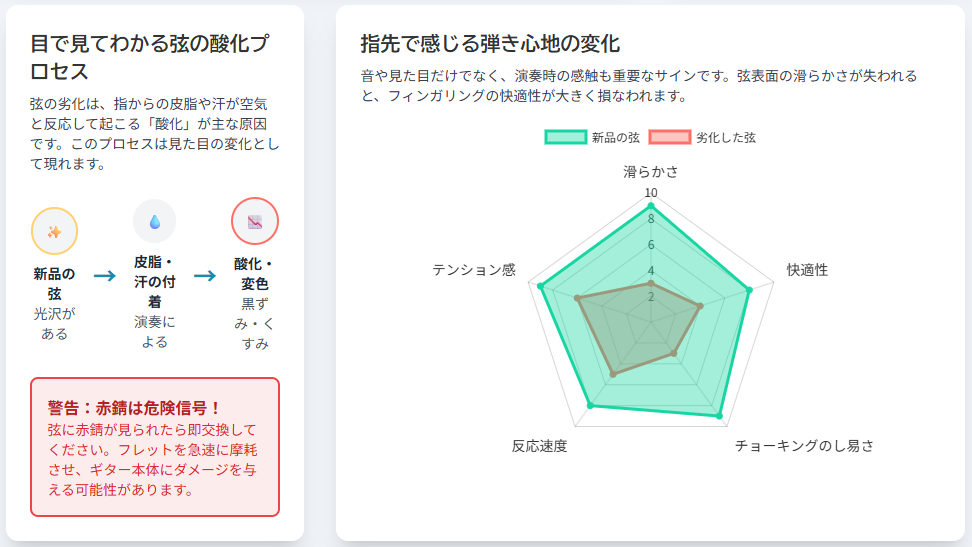

ギターの弦は、金属でできているため、使用するにつれて酸化し、錆びが発生します。

また、常に高い張力がかかっていることで、時間とともに伸びて本来の弾性を失い、寿命を迎えます。

この弦の寿命を正しく理解し、定期的に交換することは、ギターを最適な状態に保つ上で極めて重要です。

弦交換は単なる消耗品の交換ではなく、楽器の音質、演奏性、そして長期的な寿命に直接影響を与える予防的なメンテナンスと位置付けられます。

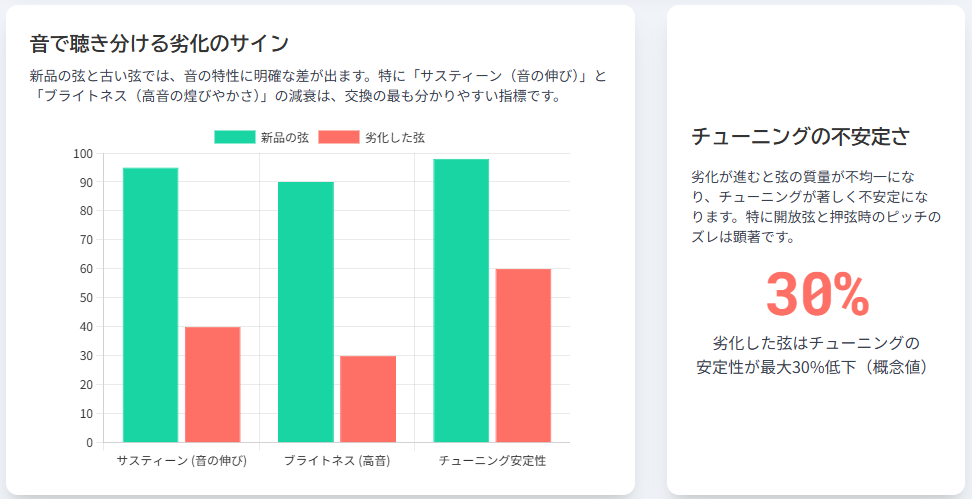

弦が劣化すると、まず音質に顕著な影響が現れます。古い弦は音が伸びにくくなり、ギター本来の豊かな響きが失われます。

特に、チョーキングやビブラートといった表現技法が弾きにくくなるだけでなく、高音域が衰退する「ハイ落ち」と呼ばれる現象も発生し、音のハリが失われます。

さらに、錆びた弦はザラザラとした異音を発生させ、弦の重さや太さが微細に変化することで張力に影響を与え、チューニングが合いにくくなる原因となります。

不正確な音程での練習は、上達を妨げ、正しい音感を養う機会を損なう可能性があります。

演奏性においても、弦の劣化は大きな問題を引き起こします。弦が古くなると指の滑りが悪くなり、弾きづらさを感じることが増えます。

チョーキング時に引っかかりを感じることもあり、これは演奏の快適性を著しく損ないます。

場合によっては、ギザギザになった弦で演奏を続けることで指を怪我するリスクも生じます。

練習における痛みには上達に必要なものとそうでないものがありますが、弦の劣化による痛みは避けるべきであり、演奏の妨げとなります。

さらに、弦の交換を怠ることは、楽器本体の寿命にも影響を及ぼします。錆びたりギザギザになった弦で演奏を続けると、フレットに傷がつき、「フレットの摩耗」を引き起こす可能性があります。

すり減ってしまったフレットの交換には、5万円前後もの高額な費用がかかることが一般的であり、弦の定期的な交換は、このような高額な修理費用を回避し、楽器本体を保護するための重要な手段となります。

弦交換は、単に音を良くするだけでなく、ギターの健康を維持し、長期的なコスト削減と快適な演奏環境の維持に繋がる重要な行為と認識すべきです。

演奏性の低下は、単なる不快感に留まらず、正しいフォームや音感を身につける上での阻害要因となり得るため、弦交換は演奏技術の向上を直接的にサポートする行為でもあります。

ギターの弦交換はいつしたらいい?交換時期を見極めるサイン

ギターの弦には寿命があり、その期間は演奏時間、手汗の量、演奏スタイル、演奏後のケアの有無、保管状態、さらには弦のメーカーや銘柄によって大きく変動します。

一般的には2週間から3ヶ月が寿命の目安とされていますが、多くの情報源では「月に1回」が推奨される交換頻度として挙げられています。

プロのギタリストや音質を最優先する環境では「3日〜1週間」が理想とされることもあります。

これは、弦を張ってから一切触らなくても、約3日後には音が変化し始めるためです。

弦の寿命は単一の指標ではなく、複数の要因が絡み合う複合的な概念です。

そのため、一律の交換頻度だけでなく、自身の演奏習慣や環境に合わせて柔軟に判断することが重要です。

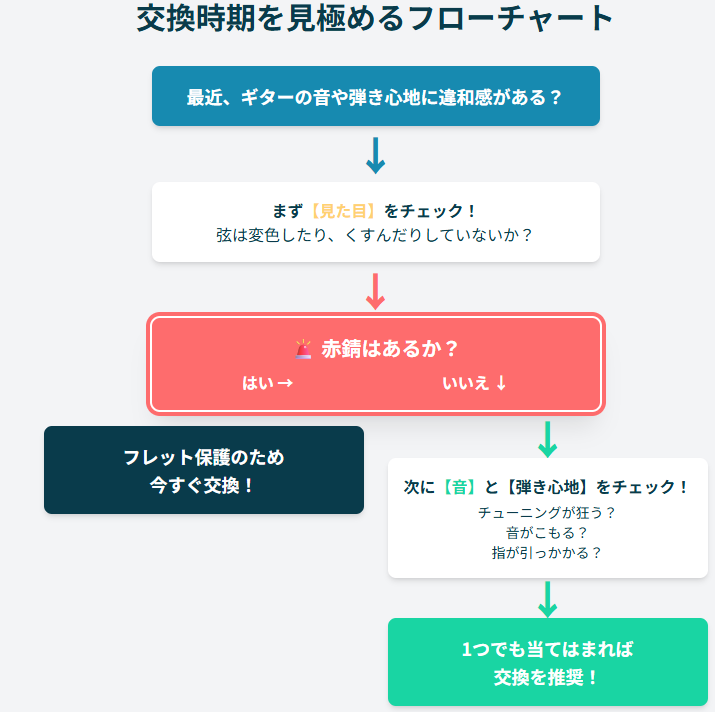

弦の劣化は、見た目だけでなく、音や感触の変化として早期に現れることが多いため、これらの兆候を複合的に判断する能力を養うことが、より経済的かつ効果的なメンテナンスに繋がります。

ギターの弦が劣化しているかどうかを判断するための具体的なサインは多岐にわたります。

弦の色が以前と違う、赤褐色になっている、黒っぽくなっていると感じたら交換のサインです。これは手汗や皮脂が酸化した結果であり、プロのギタリストでも起こる現象です。特に赤錆は「死んでいる弦」と見なされ、フレット摩耗のリスクがあるため即座の交換が必要です。黒錆も演奏性を悪化させます。ピックが当たる部分が黒ずんでいたり、弦に黒い点々がたくさん見られる場合も交換を検討すべきです。コーティング弦の場合、ピックが当たる部分のコーティングがケバ立つことがあります。

弦がギザギザになり、指が痛くなる場合はすぐに交換が必要です。弦の滑りが悪くなり、弾きづらさを感じる場合(特にノンコーティング弦でコードチェンジやスライドがやりにくい場合)は交換のタイミングです。チョーキング時に「ガリッ」とした違和感や引っかかりを感じる場合も交換のサインです。コーティング弦は錆びづらいため、見た目よりもこの感触が重要な判断基準となります。

これらのサインは、初心者が自身のギターの状態を客観的に判断し、単に「切れたら交換」ではなく、「このサインが出たら早めに交換を検討する」という予防的な意識を促します。

特にフレット摩耗のような高額な修理を避けるためにも、早期発見は重要です。

弦の寿命は多岐にわたる要因によって左右されます。使用頻度と演奏時間が長ければ長いほど、劣化は早まります。

演奏者の手汗や皮脂は弦の金属に触れて酸化を促進し、変色や錆びの原因となります。

ピッキングの強さ、チョーキングやビブラートの多用も弦に物理的なストレスを与え、劣化を早めます。厚いピックを使用している場合は、0.8mm程度の薄いピックを試すことで、弦への負担を軽減できる可能性があります。

演奏後に弦を拭く習慣があるかどうかで、弦の寿命は大きく変わります。

高湿度な環境での保管は、弦の錆びを早める原因となります。コーティング弦は、通常の弦に比べて長持ちする傾向があります。

また、ニッケル素材の弦は錆びにくく、フォスファーブロンズ弦はリンを加えることで耐食性が向上するとされています。

弦交換は、単に弦が切れたから直すという受動的な行為ではなく、演奏の質を常に高く保ち、上達を促進するための積極的な行為と捉えるべきです。

ライブやレコーディングの前に弦を交換するプロの習慣は、最高の音質を追求し、トラブルを回避するための能動的な選択を示しています。

ギターの種類別!最適な弦交換の頻度と見極め方

ギターの弦交換のタイミングは、ギターの種類や演奏スタイルによっても異なります。

ここでは、アコースティックギターとエレキギターに焦点を当て、それぞれの弦交換のポイントを解説します。

アコースティックギターの弦交換、どんなサインに注目すべき?

アコースティックギターの弦交換のサインは、音の変化、見た目の変化、弾き心地の変化に注目することが重要です。

音が伸びにくくなったり、ハリがなくなったり、特に高音域が衰退する「ハイ落ち」を感じたら、交換のサインです。

チューニングが合いにくくなる、またはザラザラとした異音が発生する場合も弦の劣化を示しています。

見た目では、弦の色が以前と違う、赤褐色になっている、黒っぽくなっているといった変色やくすみが交換の目安です。

手汗や皮脂が酸化した結果であり、特に赤錆はフレット摩耗のリスクが高いため即座の交換が必要です。

黒ずみや黒い点々が見られる場合も交換を検討しましょう。

弾き心地では、弦がギザギザになり指が痛くなる、弦の滑りが悪くコードチェンジやスライドがやりにくい、チョーキング時に引っかかりを感じるといった感覚の変化が重要なサインとなります。

アコースティックギター弦はブロンズ素材(フォスファーブロンズや80/20ブロンズ)が主流ですが、材質による寿命の違いも考慮に入れましょう。

エレキギターの弦交換頻度は?最適な交換時期を見極めるコツ

エレキギターの弦交換頻度も、アコースティックギターと同様に音、見た目、弾き心地のサインで判断します。音が伸びない、ハリがない、ハイ落ち、チューニングが狂いやすい、異音(ザラザラとしたノイズ)は音の劣化のサインです。

見た目では、弦の変色、くすみ、赤褐色への変化、明らかな錆び(赤錆)、黒ずみ、黒い点々、コーティング弦の場合はコーティングのケバ立ちが交換の目安となります。特に赤錆は「死んでいる弦」と見なされ、フレット摩耗のリスクがあるため即座の交換が必要です。

弾き心地では、指が痛い、ギザギザする、弦の滑りが悪い、チョーキングで引っかかる感じがするといった変化が交換のサインです。エレキギター弦はニッケル素材が一般的です。コーティング弦は、通常の弦に比べて長持ちする傾向があり、特に録音やライブを頻繁に行わない時期には便利です。コーティング弦の場合、見た目よりも弾き心地の違和感が重要な判断基準となることがあります。

スポンサーリンク

ギター弦交換の具体的な手順と初心者向けコツ

ギターの弦交換は、正しい手順と注意点を理解すれば、誰でも安全かつ効率的に行えるようになります。ギターの種類によって細かな違いはありますが、基本的な流れは共通しています。

ギター弦交換、何から始める?必要な道具と揃え方

ギターの弦交換をスムーズかつ安全に行うためには、適切な道具を揃えることが不可欠です。道具の選択と使用方法は、作業の効率性だけでなく、初心者の安全確保や大切な楽器を傷つけないための重要な要素となります。

必須ツールとして、交換するギターの種類(アコースティックギター、エレキギター、クラシックギター)と、自身の演奏スタイルや音の好みに合った新しい弦を用意することが最も重要です。

エレキギター弦はニッケル素材が一般的で、アコースティックギター弦はブロンズ素材(フォスファーブロンズや80/20ブロンズ)が主流です。

弦のゲージ(太さ)も音量や演奏性に影響を与えますが、材質ほど劇的な変化をもたらすものではありません。古い弦を外してから新しい弦がないことに気づくことのないよう、事前に準備を怠らないようにしましょう。

また、古い弦を切断したり、新しい弦の余分な部分を切り取るためにニッパーまたはラジオペンチが必要です。アコースティックギターのブリッジピンが固くて抜けない場合に、テコの原理で補助的に使用できることもあります。

ストリング・ワインダー(ペグ回し)は、ペグを素早く回すための道具で、弦交換の時間を大幅に短縮できます。アコースティックギターのブリッジピンを抜くための溝が付いているタイプもあります。ただし、初心者のうちは、勢いよく回しすぎて弦を切ってしまったり、ヘッドにぶつけて傷をつけたりする危険があるため、手で回すことから始めることを推奨します。

ギター・クロスは、ギターのボディや指板を清掃するだけでなく、弦交換時にボディに傷がつくのを防ぐために下に敷いたり、アコースティックギターのブリッジピンを抜く際に指を保護したりするのに役立ちます。特にフロイドローズタイプのギターでは、ブリッジの下にクロスを潜り込ませることで、弦の張力を失ったブリッジが傾くのを防ぎ、作業を容易にする効果もあります。

枕またはネックピローは、ギターのネックを安定して支え、作業中のギターの落下や損傷を防ぎます。専用のギターピローも販売されていますが、安定感のある本物の枕でも代用可能です。

エレキギターのバックパネルなど、ネジを外す必要がある場合にはドライバーが必要となることがあります。フロイドローズタイプのギターの場合、弦の固定やオクターブ調整のために六角レンチ(3mmや2.5mmなど)が必要になります。

これらの道具の紹介に際しては、それぞれの道具がもたらすメリット(効率化)だけでなく、誤った使用によるリスクと、それを回避するための注意点(特に初心者向け)を明確に理解することが重要です。

弦交換は、単に弦を交換するだけでなく、普段弦が張られていて清掃しにくい指板やボディを綺麗にしたり、楽器全体の状態をチェックしたりする絶好の機会でもあります。この機会に簡単なメンテナンスを行うことで、楽器全体への意識を高め、より丁寧なケアを習慣化することができます。

ギター弦交換の順番は?正しい手順でスムーズに交換

ギターの弦交換は、以下のステップバイステップガイドに従って進めましょう。

まず、ギターを安定して置ける平らな場所を確保し、作業スペースを確保します。

枕やネックピローを使用してネックを支えることで、作業中のギターの落下や損傷を防ぎ、作業効率も向上します。

前述の「必須ツール」と「あると便利なツール」を手元に揃えておきましょう。特に新しい弦は、古い弦を外してから慌てることがないよう、事前に種類とゲージを確認しておきましょう。

フロイドローズタイプの場合、ファインチューナーが両方向に十分に動かせるよう、ニュートラルな位置にセットします。

また、ブリッジの下にギタークロスを潜り込ませることで、弦の張力を失ったブリッジが傾くのをある程度防ぎ、その後の作業を容易にします。

まず、ペグを回して全ての弦を十分に緩めます。

チューニングされた状態の弦には非常に強い張力(6本で100kg近い力)がかかっているため、いきなり切断すると弦が暴れて怪我の原因になったり、ギター本体にダメージを与えたりする危険があります。

張りがほとんどなくなる程度まで緩めることが重要です。ペグを回す方向を間違えないよう、音を出しながら緩めていくと良いでしょう。初心者のうちはストリング・ワインダーを使わず、手で回す方が安全です。

全ての弦が十分に緩んだら、中間あたりでニッパーやラジオペンチを使って弦を切断します。こうすることで、その後の作業(ブリッジピンを抜く、ペグから外すなど)が格段に楽になります。

ブリッジ側から弦を外す方法はギターのタイプによって異なります。

- アコースティックギターは、ブリッジピンを抜いて弦を外します。手で抜けない場合は、サウンドホールからボディ内部に手を入れてピンを押し上げるのが最も安全な方法です。ギタークロスを使ってピンを押すと指を痛めずに済みます。抜いたピンは紛失しないよう、まとめて置いておきましょう。ボールエンドがブリッジピンの下に引っかからないよう、二重巻きの部分が少し見えるように確認しながら引き抜きます。

- エレキギターの裏通しタイプは、切断した弦をブリッジの穴に押し込み、ボディ裏から引き抜きます。ボールエンドが弦を固定しているため、それを引き抜くことで弦が外れます。

- エレキギターのTOMブリッジなどは、ブリッジとテールピースが外れてしまわないよう、1本ずつ交換するか、2~5弦を先に交換してから残りを交換するなど、工夫して作業を進めると良いでしょう。

- エレキギターのフロイドローズタイプは、六角レンチを使用してブリッジ側を固定している部分を外します。

次に、ヘッドのペグに巻き付いている弦を全て手作業で外します。ストリング・ポストに巻いてある部分は弦が曲がっているため、切断した側を穴に通せば簡単に外せます。この際、弦の先端が尖っていて指に刺さる危険があるため、取り扱いには十分注意が必要です。

外した古い弦は安全のためにまとめて結んでおき、各自治体のルールに従って廃棄します(不燃ごみとして扱われることが多いです)。弦が外れているこの機会に、指板やボディをギタークロスで丁寧に清掃しましょう。弦が張られている状態では清掃しにくい部分も綺麗にでき、弦にオイルが付着して劣化を早める心配もないため、このタイミングでの清掃が最適です。

適切なゲージと材質の弦を選びます。新しい弦は1本ずつ袋から取り出すようにします。

一度に全て取り出すと、弦が絡まったり折れたりする可能性があるためです。パッケージに記載された弦の番号を確認し、正しい位置に張るようにしましょう。

弦を張る順番に厳密な決まりはありませんが、特にこだわりがなければ、最も太い6弦から張っていくのがおすすめです。太い弦の方が張りやすく、細い1・2弦は滑りやすいため扱いにくい傾向があるためです。

ブリッジ側への取り付け方もギターのタイプによって異なります。

- アコースティックギターは、弦の端にある金属の輪「ボールエンド」の手前を少し曲げておくと、ブリッジでの固定がしやすくなります。ボールエンドをブリッジの穴に入れ、ブリッジピンで固定します。この際、ボールエンドがブリッジピンの下に当たらないよう、弦を引き上げながらピンを押し入れ、確実に固定できたか確認します。

- エレキギターの裏通しタイプは、ボディ裏からブリッジの穴に弦を通し、ボールエンドが奥まで来ていることを確認します。

- エレキギターのTOMブリッジは、テールピースの穴にボディエンド側から弦を通し、弦がサドルの溝に正しく収まっていることを確認します。

- エレキギターのフロイドローズタイプは、ブリッジ側を固定します。

ペグ穴への弦の通し方と適切な長さの確保も重要です。一般的な横穴式ペグの場合、ストリング・ポストの穴に弦を通し、ペグ間の距離(約1.5フレット〜2.5フレット分)だけ先の位置を指でつまんで折り目を付け、その位置から巻き付け始めます。

目安として、6・5弦は1.5フレット、4・3弦は2フレット、2・1弦は2.5フレット程度が適切とされています。フェンダー系ギターではペグ2個分、ギブソン系ギターではペグ1個分〜1.5個分が目安とも言われています。

マグナムロックタイプの場合、弦を緩めた後、ストリングポストの頭の溝をピックやコインで回してロックを解除し、新しい弦を通してペグのツマミを回すと弦がロックされ、チューニング可能な状態となります。

巻き始めの仮留めとして、ペグ穴に通した弦を少し緩ませて巻き付ける長さを確保し、根元側から逆方向に巻き付けることで、弦がストリングポストに仮留めされ、その後の作業が進めやすくなります。この時、先に弦を折り曲げてから切ると、巻き弦のほつれを防ぎ、チューニングの安定性を高める効果が期待できます。

弦の巻き方では、ペグを回す方向を確認し、巻き始めのうちは指で弦の根元部分をしっかり押さえながら回します。弦の巻き方向は、ヘッドの形状によって異なります。アコースティックギターなどヘッドの両側にペグがあるタイプでは、1〜3弦と4〜6弦で巻き方向が逆になることがあるため注意が必要です。

1巻目は穴の上に、2巻目以降は穴の下に巻くと、隙間なくキレイに巻き付けることができます。弦にしっかりテンションをかけながら巻くことで、ペグに弦が隙間なく巻かれ、チューニングの安定性が向上します。

巻き数は3〜4周程度巻くのが理想とされています。巻きすぎても少なすぎてもチューニングが安定しにくくなるため、適切な巻き数を意識しましょう。

半分くらい巻けたら、弦を上下に動かしてねじれを取ります。ねじれがあると不安定な弦振動になり、音質やチューニングに悪影響を及ぼすため、この工程は重要です。

弦がサドルの溝に正しく収まっているか、またストリングガイドがある場合はその下を正しく通っているかを確認します。

全ての弦を張り終え、チューニングがある程度安定したら、ニッパーまたはラジオペンチで弦の余り部分を切り取ります。チューニング前に切ってしまうと、万が一弦を間違えたり、外れてしまったりした際に修正が困難になるため、必ずチューニング後に行うようにしましょう。

弦交換の「手順」はギターの種類によって異なりますが、「安全」と「安定」という共通の原則が存在します。各ステップが「なぜ重要なのか」(安全性、安定性、効率性など)という理由を理解することで、単に手順をなぞるだけでなく、その意図を理解し、応用力を養うことができます。

特に、弦の巻き方やテンション管理といった交換作業中の丁寧さが、その後のチューニングの手間と精度に直結します。

エレキギターの弦交換、初心者が陥りやすいミスと対策

弦交換は、いくつかの基本的な間違いを避けることで、安全かつスムーズに行うことができます。初心者が陥りやすい間違いの多くは、安全意識の欠如と弦の物理的特性への誤解に起因しています。

最も危険な間違いの一つは、張力のかかった弦を切ることです。チューニングされた状態の弦には非常に強い張力(約100kg)がかかっており、そのまま切断すると弦が暴れて跳ね上がり、怪我の原因になったり、ギター本体にダメージを与えたりする可能性があります。

必ずペグを回して弦を十分に緩め、張りがほとんどなくなる状態にしてから切断するようにしましょう。外した古い弦や新しい弦の余りを切断した後の先端は、非常に鋭利で危険です。指に刺さらないよう、取り扱いには十分注意し、自治体のルールに従って安全に廃棄しましょう。

弦の巻き数が少なすぎると、ペグでの固定が不十分になり、チューニングが安定しにくくなります。逆に多すぎると、見た目が悪くなるだけでなく、弦のテンションが不安定になる原因にもなります。

適切な巻き数(3〜4周程度)を意識することが重要です。ペグの巻き方向が逆だと、弦が正しく巻かれず、チューニングが安定しません。特にヘッドの両側にペグがあるギター(アコースティックギターなど)では、1〜3弦と4〜6弦で巻き方向が逆になることがあるため、注意が必要です。

弦を巻く際にねじれが生じると、弦振動が不安定になり、音質やチューニングに悪影響を及ぼします。巻いている途中で弦を上下に動かしてねじれを取るようにしましょう。

これは、弦がどのようにペグに固定され、振動するかという物理的特性を理解することに繋がります。弦を巻く際にしっかりテンションをかけないと、ペグに隙間なく巻かれず、チューニングが安定しにくくなります。

これは、弦の伸びや張力、摩擦といった物理的な特性を考慮した巻き方ができていない場合に起こります。ペグに巻くための十分な長さ(ワインディングアローワンス)を確保しないと、適切な巻き数が得られず、チューニングが不安定になります。

これらの間違いは、単なる手順の誤りではなく、その背後にある危険性や音質、チューニングの不安定さといった理由を理解することで、根本から避けることができるようになります。

ギター弦交換でよくある疑問とトラブルシューティング

弦交換の際に生じる疑問や、交換後に発生しやすいトラブルについて解説します。

ギターの弦交換、横穴タイプの注意点

一般的な横穴式ペグのギターの弦交換では、ストリング・ポストの穴に弦を通し、適切な長さを確保することが重要です。目安として、6・5弦は1.5フレット、4・3弦は2フレット、2・1弦は2.5フレット程度の長さをペグ間で弛ませてから巻き付け始めます。

巻き始めの仮留めとして、ペグ穴に通した弦を少し緩ませて巻き付ける長さを確保し、根元側から逆方向に巻き付けることで、弦がストリングポストに仮留めされ、その後の作業が進めやすくなります。

弦を巻く際は、1巻目は穴の上に、2巻目以降は穴の下に巻くと、隙間なくキレイに巻き付けることができます。弦にしっかりテンションをかけながら巻くことで、ペグに弦が隙間なく巻かれ、チューニングの安定性が向上します。

巻き数は3〜4周程度が理想とされています。また、半分くらい巻けたら、弦を上下に動かしてねじれを取る作業も忘れずに行いましょう。

弦を張る時のコツ:ギターの弦交換で「引っ張る」のはなぜ?

新しい弦に交換した直後は、チューニングが不安定になりやすいものです。これは、弦がまだ伸びきっておらず、ギターの各部に馴染んでいないためです。この初期の伸びを意図的に促進させることで、その後のチューニングを安定させることができます。

新しく交換したばかりの弦は、特にペグ部分に「たわみ」が残っていることがあり、このたわみがあると、演奏中に弦を押さえる指の力で弦が引っ張られ、チューニングが狂いやすくなります。特にエレキギターでブリッジがフローティング状態の場合は、この影響が顕著です。

弦を伸ばす適切な方法として、各弦を1本ずつ、軽く引っ張って伸ばします。あまり強く引っ張りすぎると弦が切れる可能性があるため注意が必要です。ギター博士さんは12フレットあたりをつまんで引っ張ることを推奨しています。

ナットからブリッジまで、弦全体を優しく引っ張っていくイメージです。弦を引っ張ると一時的に伸びて緩むため、再度チューニングを合わせる必要があります。この工程を怠ると、その後のチューニングにかなりの時間を要することになります。

弦を伸ばす行為は、単なるチューニング安定化だけでなく、弦がギターのシステム(ペグ、ナット、ブリッジ)に早期に「馴染む」ことを促進する効果があります。この初期馴染みを促進することで、演奏中のチューニングの狂いを最小限に抑え、より快適な演奏体験に繋がります。

エレキギターの弦交換で弦が切れる!原因と対処法

エレキギターの弦交換時に弦が切れてしまう主な原因は、張力のかかった弦をそのまま切断しようとすること、ストリング・ワインダーを勢いよく回しすぎること、そして新しい弦を伸ばす際に強く引っ張りすぎることです。

チューニングされた状態の弦には非常に強い張力がかかっているため、弦を十分に緩めずに切断すると、弦が暴れて切れるだけでなく、怪我やギター本体へのダメージに繋がる可能性があります。必ずペグを回して弦を十分に緩め、張りがほとんどなくなる状態にしてから切断しましょう。

ストリング・ワインダーは弦交換の時間を短縮できますが、初心者のうちは勢いよく回しすぎると弦に過度な負荷がかかり、切れてしまうことがあります。慣れないうちは手でペグを回すか、慎重にワインダーを使用しましょう。

新しい弦を伸ばしてチューニングを安定させる際、弦を強く引っ張りすぎると切れてしまう可能性があります。各弦を1本ずつ、優しく引っ張るように心がけ、過度な力を加えないように注意が必要です。

これらの原因を理解し、適切な手順と注意点を守ることで、弦が切れるリスクを大幅に減らすことができます。万が一弦が切れてしまった場合は、慌てずに切れた弦を取り外し、新しい弦に交換しましょう。

ギター弦交換にかかる時間は?初心者でも早く交換するコツ

ギターの弦交換にかかる時間は、慣れによって大きく変わります。初心者のうちは時間がかかるかもしれませんが、慣れればスムーズに行えるようになります。

弦交換の時間を短縮するコツとしては、まず必要な道具を事前に全て手元に揃えておくことが挙げられます。特に新しい弦は、古い弦を外してから慌てることがないよう、種類とゲージを確認し、すぐに使える状態にしておきましょう。

次に、ストリング・ワインダー(ペグ回し)の活用です。これはペグを素早く回すための道具で、弦を巻き上げる時間を大幅に短縮できます。ただし、初心者のうちは勢いよく回しすぎて弦を切ってしまったり、ヘッドにぶつけて傷をつけたりする危険があるため、最初は手で回すことから始め、慣れてから使用することを推奨します。

また、弦交換の作業自体を何度も経験することで、手順が体に染みつき、自然と早く正確にできるようになります。慣れると弦交換はとても簡単になるため、ぜひ挑戦し続けてみてください。

参考情報

免責事項

ギターのメンテナンスや調整は、個々の楽器の状態や特性によって異なる場合があります。ご自身の判断と責任において作業を行ってください。不安な点がある場合や、専門的な調整が必要な場合は、無理をせず楽器店や専門家にご相談ください。

スポンサーリンク

音が伸びにくくなったり、ハリがなくなったり、高音域が衰退する「ハイ落ち」が発生したりする場合は、弦が古くなっている証拠です。チョーキングやビブラートが弾きにくくなり、ギターらしい響きが失われます。普段よりもチューニングが狂いやすくなったり、特にハイポジションで音程が不安定になったりするのは、弦の張力が劣化しているためです。錆びた弦はザラザラとした異音を発生させます。